首里城の今を追いかける「復興のキセキ」です。復元作業が進み6年ぶりに姿を見せようとしている正殿。同じように行われているのが文化財の修復です。苦労を重ねながら復元に力を尽くす女性の思いに迫ります。

来年秋の完成を目指す「首里城正殿」。外装塗装が終わり6年ぶりに日本唯一の朱い城が姿を見せる日が迫っています。

あの日、首里城火災では400点あまりの文化財が焼失。それでも、沖縄美ら島財団が所有する1524点のうち1129点が難を逃れました。

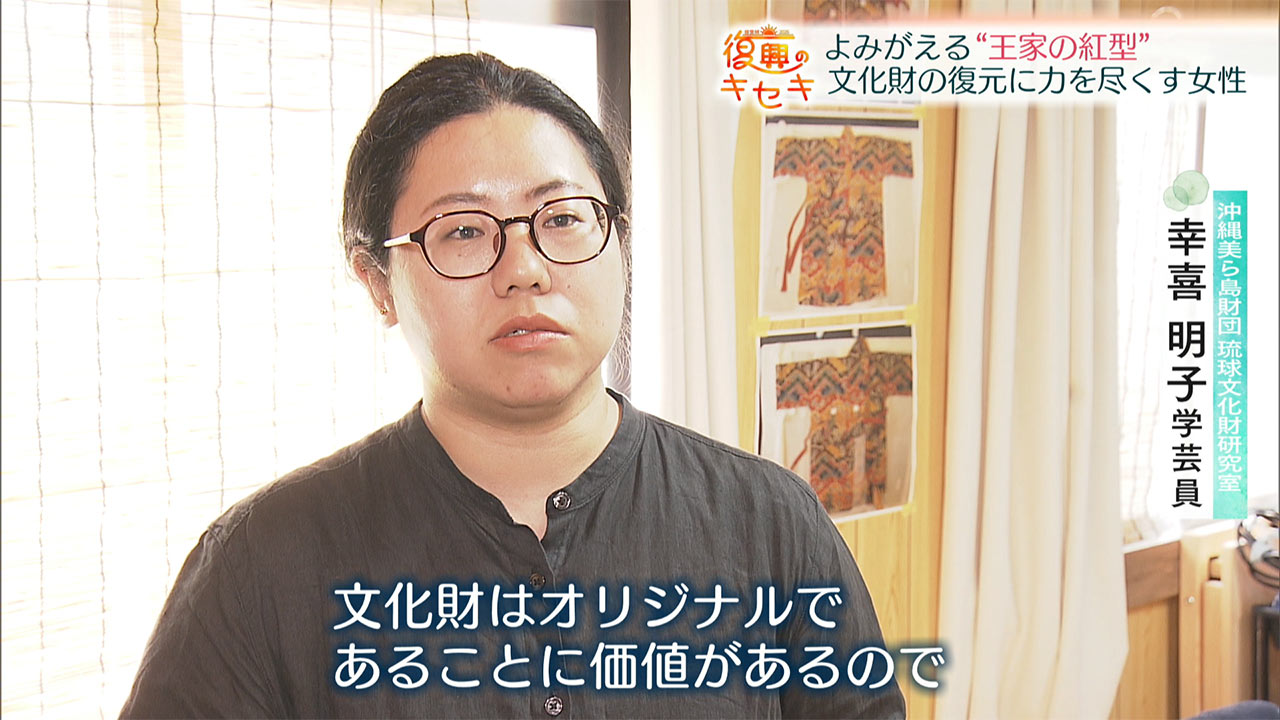

沖縄美ら島財団琉球文化財研究室 幸喜明子学芸員「文化財はオリジナルであることに価値があるので、そういったものを無駄に触らない。これから先長く、少しでも長くそのままの形でいられるように、危ないところは押さえるとか、触りすぎない、現状維持が原則としてある」

沖縄美ら島財団琉球文化財研究室 幸喜明子学芸員「当時の技術をできるだけ再現して、さらに現代の科学的な分析を通して当時何が使われていたのか、今まで分からなかったものを検証・研究した上で、できる限りその状態を再現して作る」

沖縄美ら島財団琉球文化財研究室 幸喜明子学芸員「「その当時に近いものを復元することで、みなさんに見てもらえる資料もできるし、新しい世代に沖縄の文化財が残してきた技術をつないでいくことで、意義がある取り組みになっている」

古紅型研究所 群星 渡名喜はるみ代表「こういう鳥とかが飛んでいるのが難しく思う」

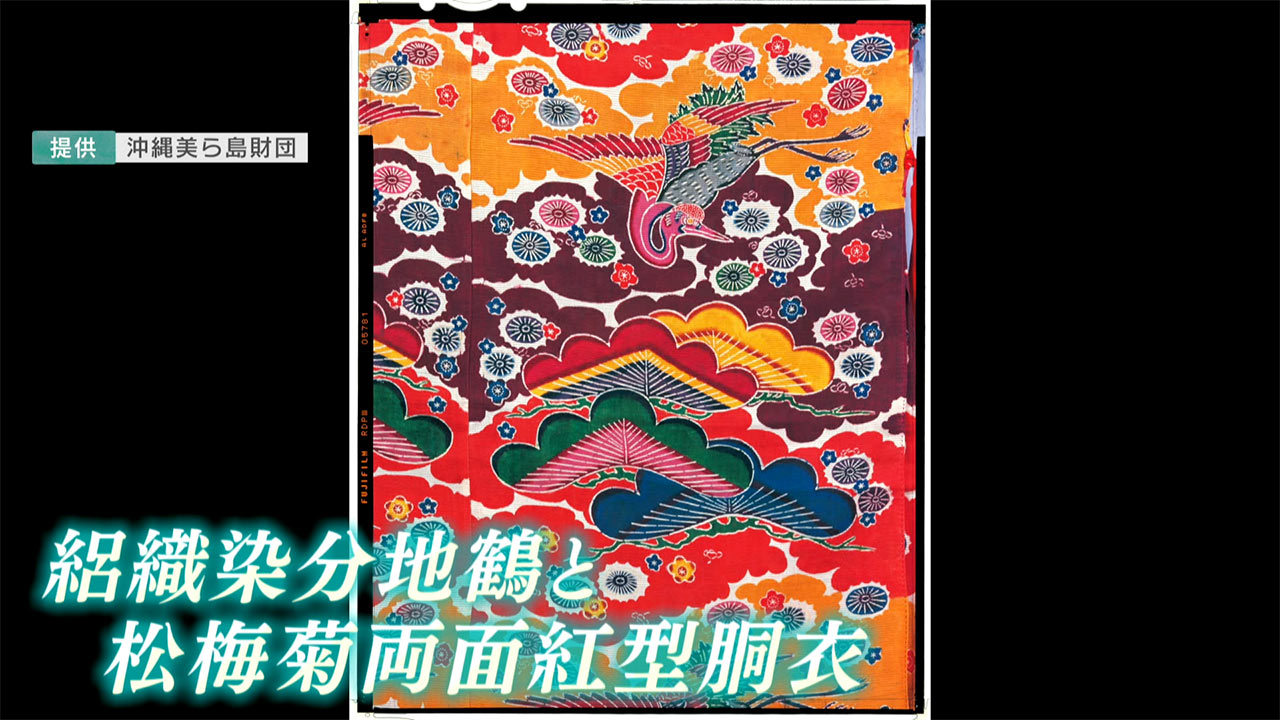

これは『絽織染分地鶴と松梅菊両面紅型胴衣』(ろおりそめわけじつるとまつうめきくりょうめんびんがたどぅじん)。火災によって焼けた紅型で19世紀に製作され、当時は王府の女性が着ていたものとされています。

古紅型研究所 群星 渡名喜はるみ代表「胴衣なので下にかかん(下着)を着るタイプだとしたら女性だと思う」

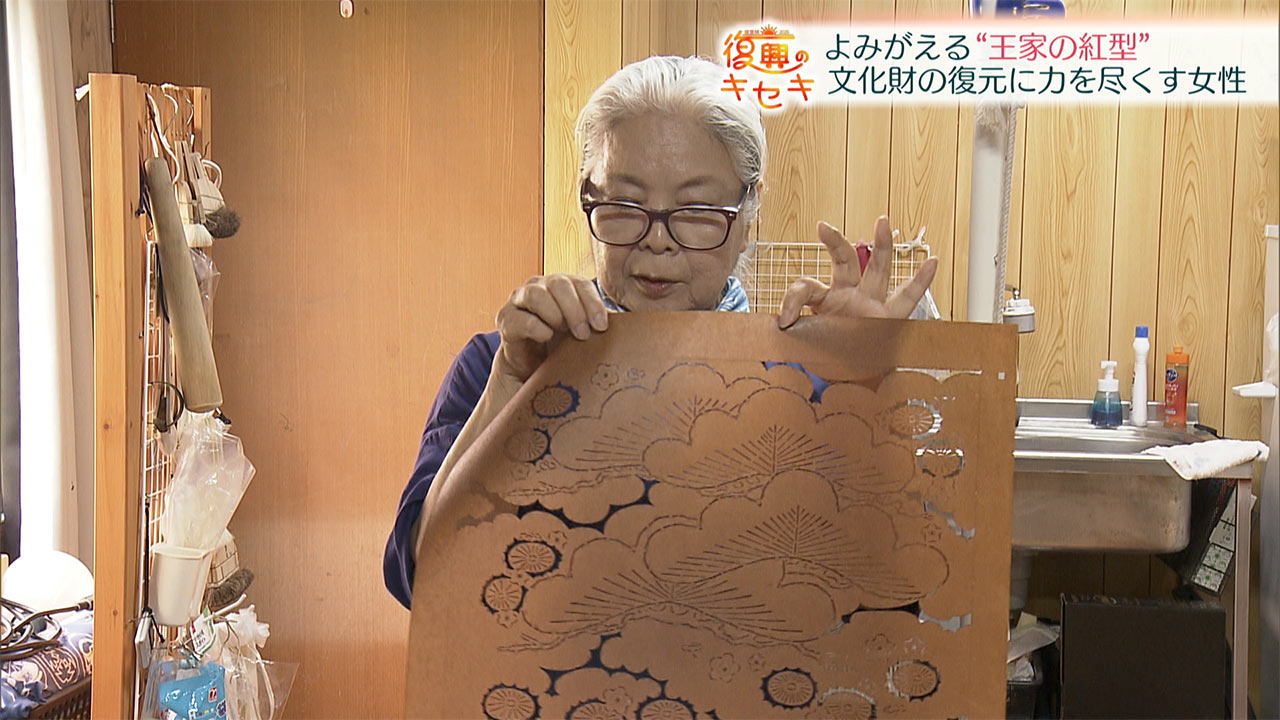

紅型の復元に取り組む染織作家・渡名喜はるみさん。3年前に復元のための調査を始め下絵や型紙を製作。試作品を経て今は白生地の表と裏を染める「両面染め」の工程に入っています。

「両面染め」とは、鶴や松・梅などの繊細な模様に黄色や赤・紫の染めを施したもの。10年以上の経験を持つ5人の職人が慎重かつ丁寧に作業しています。

古紅型研究所 群星 渡名喜はるみ代表「昔の人は王様が着るから両面が美しい王家の衣装として、中国の唐の人たちの衣装と同じものぐらい、位の高い人たちが着るものは両面美しくあるものが正しいあり方というのが再認識したところ」

古紅型研究所 群星 渡名喜はるみ代表「古典紅型の王族の衣装は思っていたより手が込んでいる。こういう小さな花も一番地味だけど、ここに朱とかを塗ると一番目立って白く抜ける。だぶっているとぶれたカメラで写真を撮っているようなもの。それが出ないようにすることで、のりを置きながら確かに合っているかを確認していく仕事が一番大変」

今回の復元では紅型の化学分析も実施。その結果朱色に加え、浮世絵でも使われた北斎ブルーと呼ばれる「ベロ藍」も使用されていたことが分かりました。

染める前に行う型紙の製作では、小刀で型彫りした型紙に抜かれた部分との接点を、糸を縫い付ける糸掛けという技術が施されています。

古紅型研究所 群星 渡名喜はるみ代表「間隔を保ちながら糸をかけて、フラットにしたものを塗り置きをするのが沖縄の紅型の特徴。感じるしかないけど、この気候に合った性格の人たちが染や織に入って、漆もだけどいろんな要素が成り立ったものが糸かけだと思う」

王家の衣装「紅型」の復元を進める中で、精神的な苦労にも直面した渡名喜さん。時には感情や行動を律する場面も求められたといいます。

古紅型研究所 群星 渡名喜はるみ代表「己を御しながら、己というものが今から進むというところの精神的なものをずっと持ち続けるところ。苦労全体すべての項目、すべての工程がそう」

復元と向き合いながら時に過酷な作業に力を尽くす渡名喜さんを周囲は?

染色歴12年 宮城愛美さん「(紅型製作を)続けていけるパワフルさにとてもあこがれている。何か一緒に切磋琢磨して高め合っていきたい」

染色歴10年 喜屋武滉子さん「何でも知っている。本当に分からないことがあったら、先生に聞けば納得する。製作する上で先生がいると安心感がある」

染色歴39年 前田直美さん「裏も表もない人で、職場でも紅型にも人にも愛にあふれている」

周囲からの信頼も厚い渡名喜さん。復元への思いとは?

古紅型研究所 群星 渡名喜はるみ代表「復元は現実的にあったものをもう一度同じように再現する、重いテーマを持ちこたえないといけない。推理小説を読み解くよりも楽しくて、ホラーを見るような恐ろしさもあって、タイムトリップするひとつのドアだと思っている」