シリーズでお伝えしている「たどる記憶・つなぐ平和」。きょうは、アメリカ軍が上陸して以降の、1945年3月から5月上旬までを振り返ります。

3月下旬に慶良間諸島、4月には沖縄本島に上陸したアメリカ軍は日本軍との地上戦が展開。戦闘に巻き込まれ県民が犠牲になりました。

2010年、QABが放送した年間企画「オキナワ1945 島は戦場だった」を一部再構成してお送りします。

今年2月から3月にかけて、沖縄などで行われた日米共同訓練「アイアン・フィスト」台湾有事も念頭にあるとみられる訓練で、自衛隊、そしてアメリカ軍は上陸作戦の訓練を行いました。

陸自水陸機動団北島団長(当時)「実力を保持することが、相手に侵略を思いとどまらせること、戦争を未然に防ぐことにつながると確信」「その意味で米海兵隊、米海軍の参加を得て共同訓練を実施することは、日本の平和を守るため極めて意義深い」

そのアメリカ軍が、80年前の1945年3月26日に上陸作戦を行ったのは、沖縄の慶良間諸島でした。そのときも水陸両用車を使い慶良間諸島に乗り込み、陸地に、そして住民に銃を向けたのです。

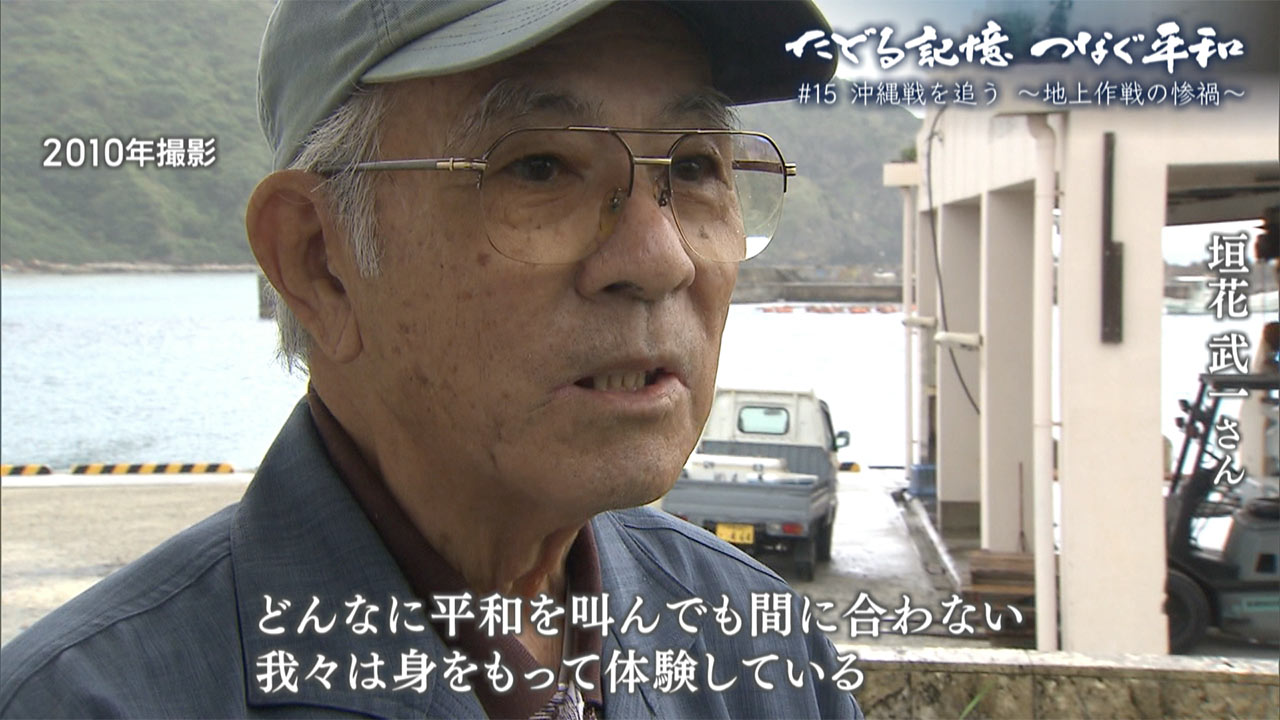

QABのライブラリには、当時を目撃した垣花武一さんの証言が残っています。

垣花武一さん・2010年取材「夢じゃないのかなと思うくらいですよね」「米軍の大挙して攻めてくるのを見たときは」「戦争は一旦起こしてしまったら、どんなに平和を叫んでも間に合わない」「我々は身をもって体験しているので」「戦争だけは避けてもらいたい」

アメリカ軍が読谷村の海岸から沖縄本島に足を踏み入れたのは、4月1日午前8時半ごろのことでした。

迎え撃つ日本軍は、アメリカ軍を一旦上陸させて陸上で戦う持久戦の方針をとります。アメリカ軍を沖縄にひきつけ、日本本土への上陸作戦を遅らせることを狙ったもので、住民のいる島を戦場化することを意味していました。

読谷から沖縄本島を南北に侵攻したアメリカ軍は、日本軍と宜野湾市の嘉数高台などを奪い合い、各地で激しい戦闘が繰り広げられます。

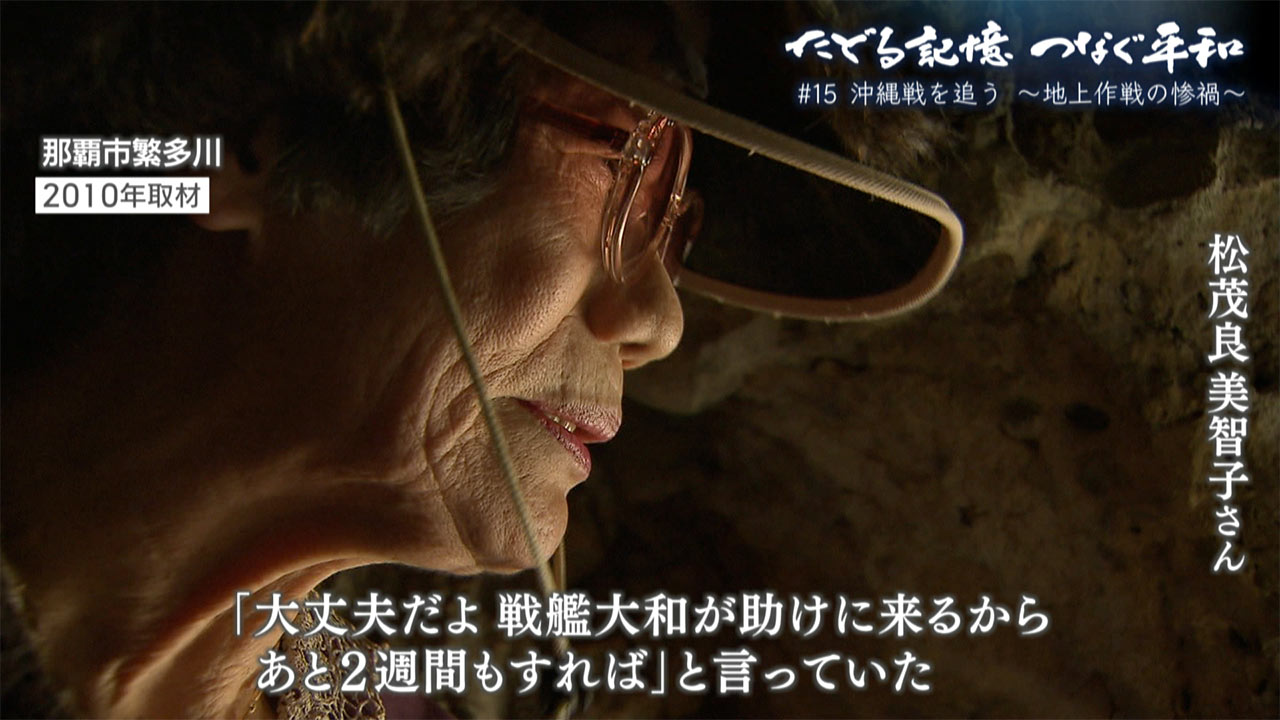

本島中部から南に進軍したアメリカ軍が、首里の日本軍の第32軍司令部に迫っていたころ、那覇市繁多川にある石田の壕・通称イシジャヌガマでは7~80人が身を寄せたといいます。

松茂良美智子さん・2010年取材「ただ怖いからここに入り、けがをしないようにということだけしか考えなかった」「沖縄上陸してからは、もう帰れない」「しょっちゅう艦砲射撃をやっているから」

沖縄戦当時13歳だった松茂良美智子さん。当時のトラウマがよみがえり、戦後65年が経った2010年の取材時まで壕を訪れることはありませんでした。真っ暗な壕で息をひそめる中で、一緒にいた日本兵が言ったことを思い起こします。

松茂良美智子さん・2010年取材「日本はどうなるかねーって話していると兵隊が来て」「『大丈夫だよ、戦艦大和が助けに来るから、あと2週間もすれば』と言っていた」

しかし、その戦艦大和は、4月7日、沖縄に到着することなく、鹿児島県の枕崎沖でアメリカ軍に沈められていたのです。

一方、沖縄で学んでいた学徒たちは学びを奪われ、戦場に動員されました。

4月26日、嘉数高台を突破したアメリカ軍は、浦添まで進軍。日本軍との戦闘に突入します。その前線に立たされたのは、首里高等女学校の生徒で作る瑞泉学徒隊。本島中北部出身の生徒の多くが浦添での看護に動員されていたのです。

「数日で戦争が終われば家に帰れる」との理由からですが、生徒たちが目の当たりにしたのは、兵士のみならず学友たちの死でした。

大川トヨさん・2010年取材「負傷兵は手の切れた人とか重傷な人だけ、一番怖かったのは顔が半分切れた人が来て」「手当するとき大声でお母さんよ、神様なのになんで助けないねって大声で泣いてかわいそうだったよ」

宮城巳知子さん・2010年取材「兵隊も看護隊もみんなへとへとになって生きているか死んでいるか分からないぐらい」「兵隊はみんな傷口からウジ虫が湧いて辛かったどころじゃない」「あれはもう地獄」

体験者が「地獄」と形容した沖縄戦。アメリカ軍が首里に迫る中で、日本軍第32軍は5月4日、アメリカ軍に総攻撃をかけるも失敗。5月22日には首里の司令部を放棄し、本島南部の喜屋武半島に撤退する判断をします。

それはまさに戦場を逃げまどい、日本軍と運命を共にすることを強いられた県民をさらなる地獄へと引き込む判断だったのです。

地上戦が展開されていく中で避難や動員を強いられ、県民が戦争に巻き込まれていていった様子がお判りいただけたかと思います。

一方で、最近は台湾有事も念頭に先島地域の住民の九州への避難計画も取りざたされています。沖縄戦当時と現在の台湾有事をめぐる議論の共通点は何か、このシリーズで後日改めてお伝えする予定です。