著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。

ここからは早わかりビズです。県経済の動きをわかりやすく解説するコーナーですが、きょうは琉球銀行・法人事業部の小谷怜(こたに れい)さんにお越しいただきましたよろしくお願いします。

小谷さん「よろしくお願いします」

テーマはこちら「沖縄における事業承継問題」についてです。この問題については度々ビジネスキャッチーでもお伝えしています。「最近お気に入りだったあのお店が、急に閉店していた」そんな経験ありませんか? 実はその背景には「後継者がいない」という事業承継の問題があるかもしれません。沖縄ではどのような現状なんでしょうか?

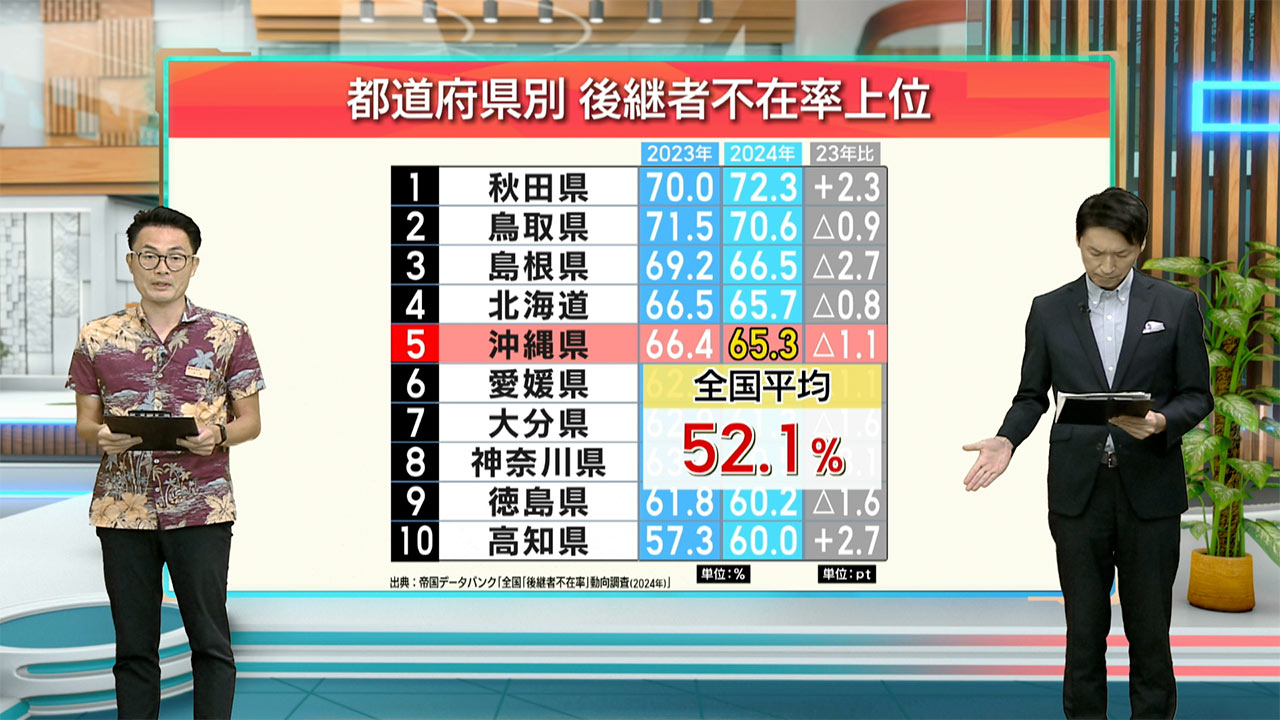

小谷さん「帝国データバンクの調査によると、沖縄県では後継者が『いない』または『未定』となっている後継者不在率は2024年時点で65.3%と全国ワースト5位と深刻な状況です。全国平均が52.1%ですので10ポイント以上も上回っています」

「さらに、2024年の沖縄県内の休廃業・解散件数は過去最多の448件となっており、そのうちおよそ3割が『後継者難』を理由としています」

以前、人気のステーキチェーンが、老舗のおでん屋さんの事業を引き継ぐ例がありました。事業承継にもいろいろな形があるようですね。

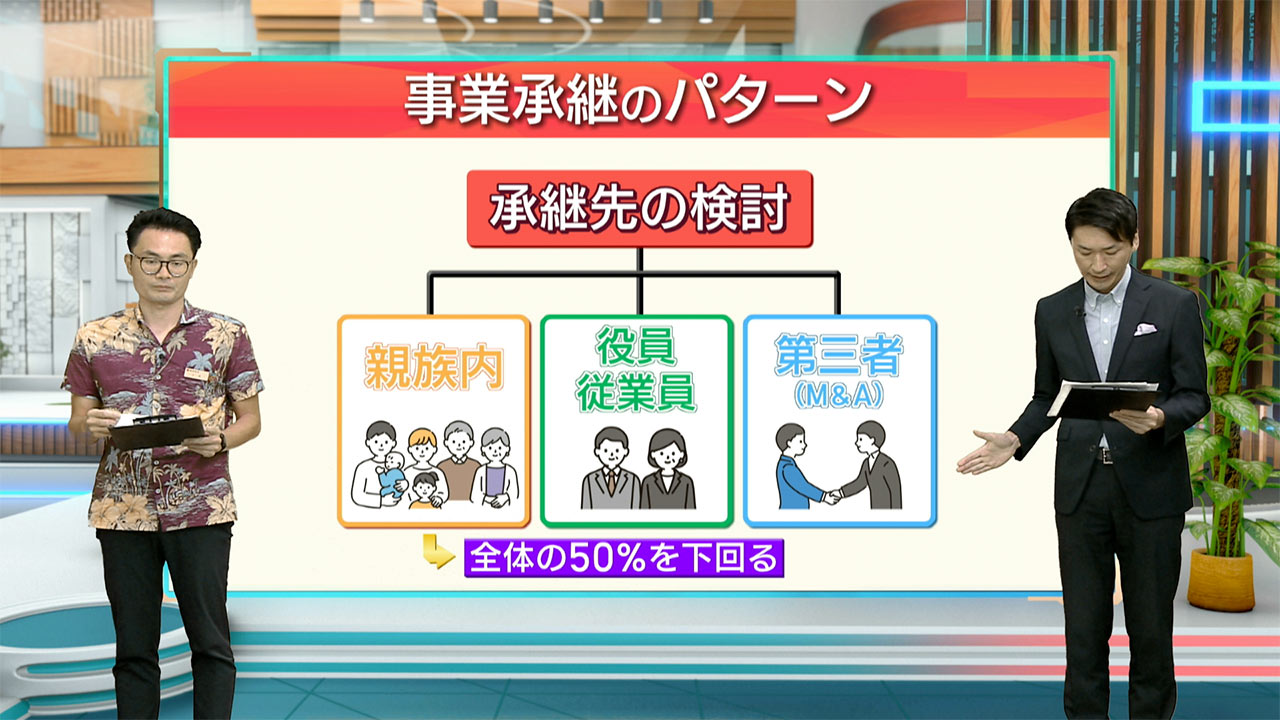

小谷さん「大きく分けて3つあります。まず、1、子供など血縁者へ承継する『親族内承継』 つぎに、2、血縁者ではない役員や従業員へ承継する『従業員承継』そして、3、外部の第三者に引き継ぐ『第三者承継』(いわゆるM&A)の3つのパターンに大別されます」

「かつては事業承継といえば『親族内承継』のイメージが強かったと思いますが、現在ではその割合も全体の50%を下回っていて、子供だけでなく従業員や外部に後継者候補となりえる人材がいないか幅広く検討していくことが重要です」

最近では『第三者承継』つまりM&Aのニュースをお伝えする事が多くなっています。以前のような『会社を乗っ取られる』とか『買収される』ようなイメージは無くなってきている気もしますね。

小谷さん「『会社を売る』と聞くとネガティブに感じるかもしれませんが、今は『同業者』や『信頼関係のある取引先』などへの承継も増えています。『経営を引き継いで、事業を残してくれる人』という視点でみると前向きな選択肢として捉える経営者も増えています」

「今では『後継者がいない』という理由だけでなく『さらなる企業の成長』を目的に、第三者承継を検討する経営者が増えてきていることも特徴的です」

なるほど、それでは実際に「事業承継」を進める上で重要なポイントは何でしょうか。

小谷さん「はい、大きく2つあります。ひとつ目は、1後継者候補と十分に話し合うこと。そして、2早めに事業承継の計画を検討・策定すること、が重要です」

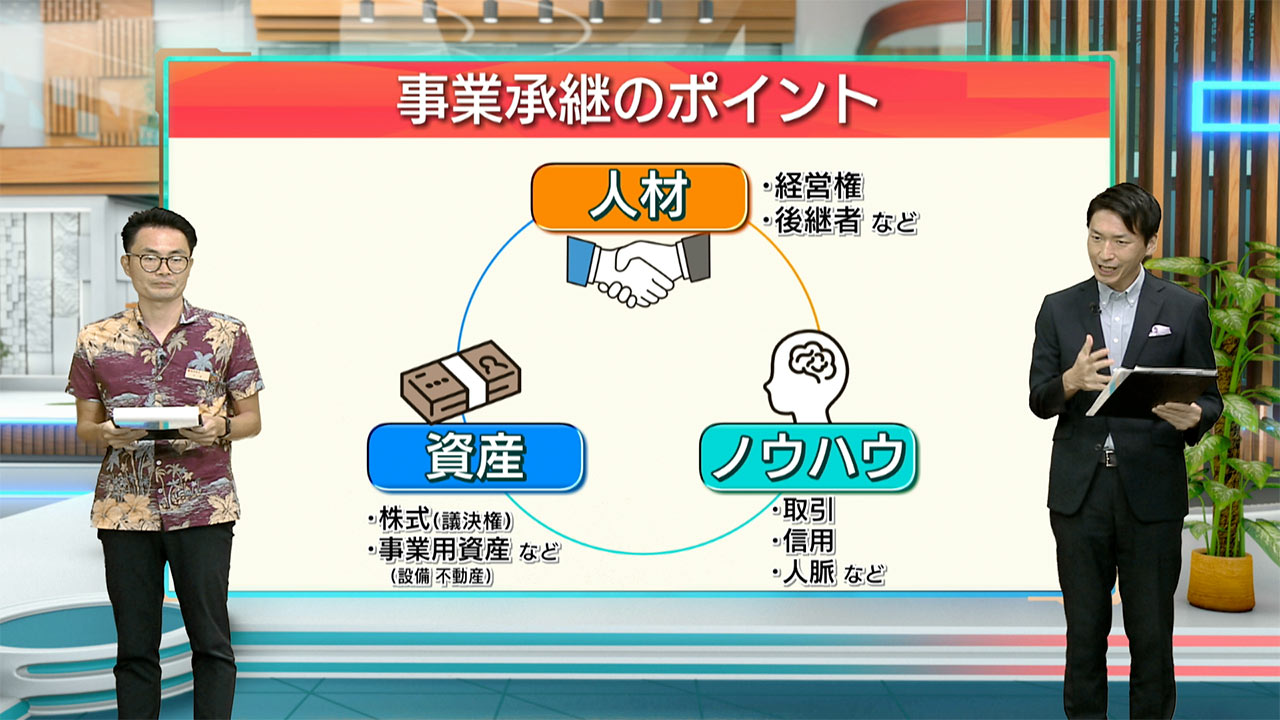

「事業承継は、株式や事業用不動産など『資産』だけを引き継ぐだけではなく、一緒に働く役員・従業員などの『人材』これまで培ってきた取引・信用・人脈などの『経営ノウハウ・企業ブランド』についても引き継ぐ必要があります」

引き継ぐ側の理解や覚悟も必要ですよね。相当な労力がかかると思われますが、事業承継はどの程度の時間がかかるのでしょうか。

小谷さん「一般的に事業承継を検討してから実現するまでに5年~10年の期間が必要と言われています」

そんなに時間がかかるとなると、なかなか検討を始められない企業も出てきそうですね。その場合、どんな問題が考えられますか?

小谷さん「準備をしないまま、経営者に万が一のことが起きると慣れない新代表者のもと経営が不安定になる可能性があります。場合によっては冒頭申し上げた休廃業に至るケースも考えられます」

「たとえば、株式を代表者が持ったまま亡くなってしまうと、相続人に多大な相続税が発生したり、経営に関与していない相続人が株式を相続することで会社とトラブルに発展する可能性もあります」

「後継者がいない」というだけで、そこまでリスクがあるんですね、では実際、事業承継について相談したいと思った時は、どこに相談すればいいでしょうか?

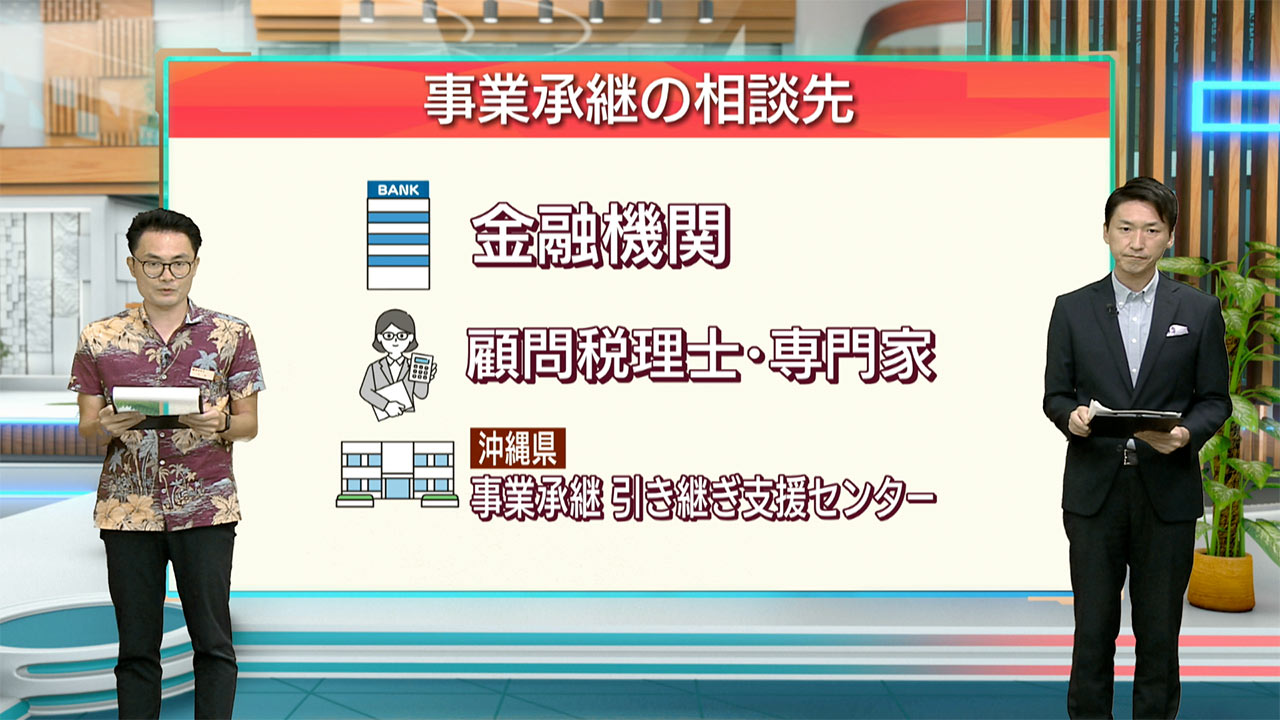

小谷さん「身近なところでは、最寄りの金融機関の担当者や顧問税理士などの専門家、また、県の『事業承継・引継ぎ支援センター』などの公的機関へ相談することをお勧めします。各社ウェブサイト等でもご案内しているケースが多いので、是非ご参照ください」

「事業承継の経験をしたことがないという企業や経営者の方々がほとんどだと思います。『何から始めればいいか分からない』という段階で相談される方も多いので、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか」

「いつから検討を始めればいいのかわからない」と思っている方こそ、会社の未来のために、今から一歩踏み出すことが大切かもしれませんね。きょうは琉球銀行法人事業部の小谷怜(こたに れい)さんにわかりやすく解説していただきました。小谷さんありがとうございました。

小谷さん「ありがとうございました」