ここからは早わかりビズです。県経済の動きをわかりやすく解説するコーナーですが、きょうは株式会社りゅうぎん総合研究所調査研究部 我謝 和紀(がじゃ かずき)さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。

我謝 和紀 研究員「よろしくお願いします」

今回のテーマはこちら「沖縄県の労働需給問題について」です。観光が戻り、経済が動き始めている沖縄ですが、いま「人が足りない」という声が多くの現場から上がっています。今日はこの「人手不足」の背景と、私たちができる対策について詳しくお話を伺っていきます、まずは沖縄の働く人の現状について教えてください。

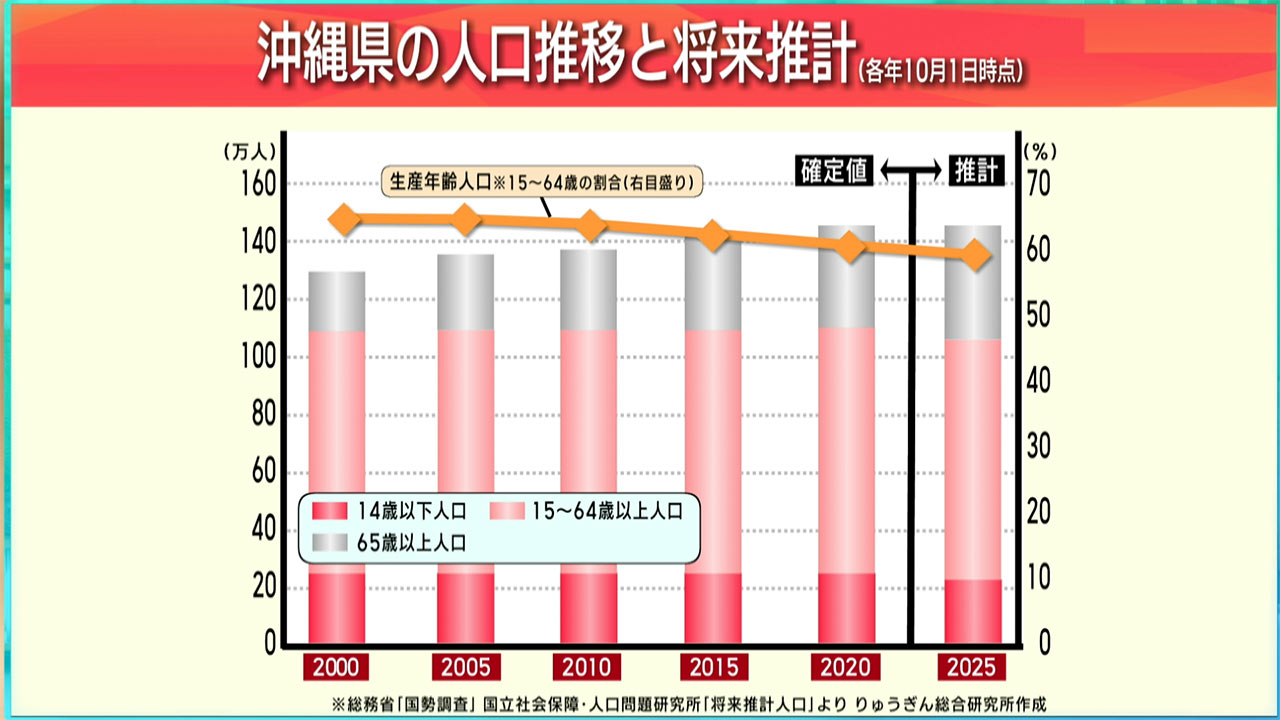

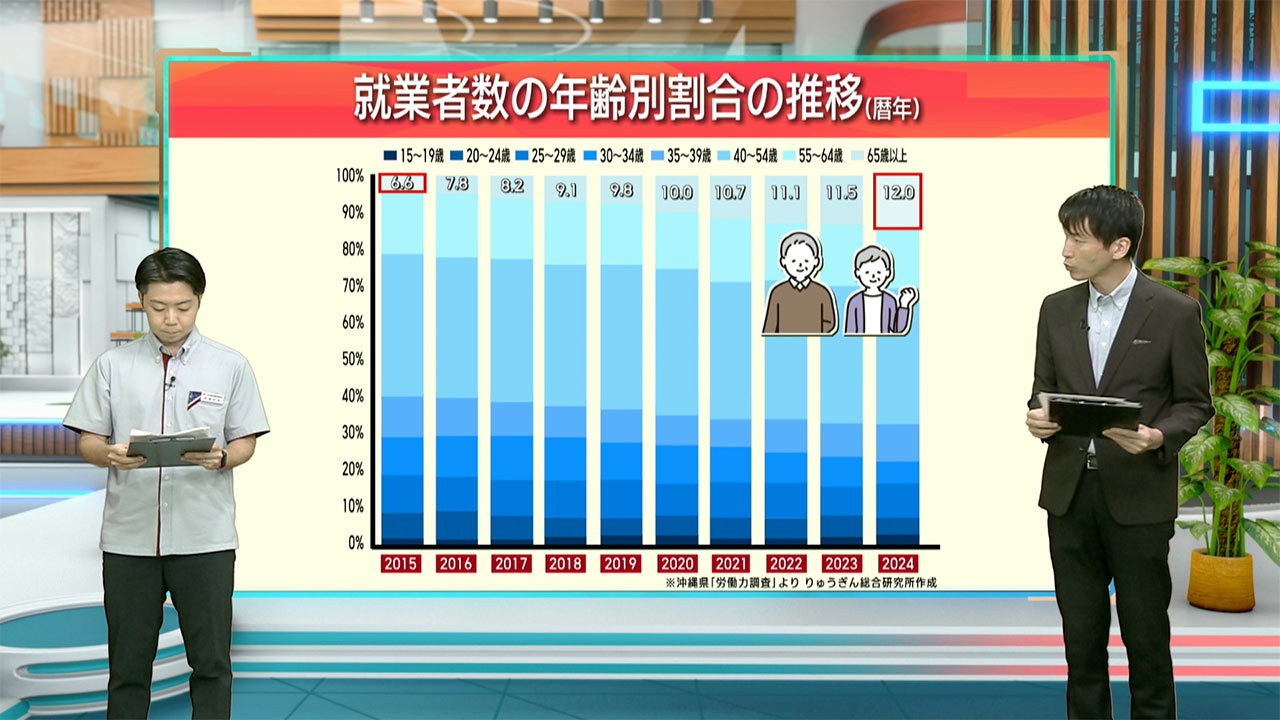

我謝 和紀 研究員「はい、県の生産年齢人口、つまり15歳から64歳の「働ける世代」は(ご覧のグラフのように)すでに減少に転じています。一方で、65歳以上の就業者の割合が直近10年で約2倍に増えており、労働市場の高齢化が進んでいます」

若い世代の失業率が高いともよく耳にしますが、現状はどうなっているんでしょうか?

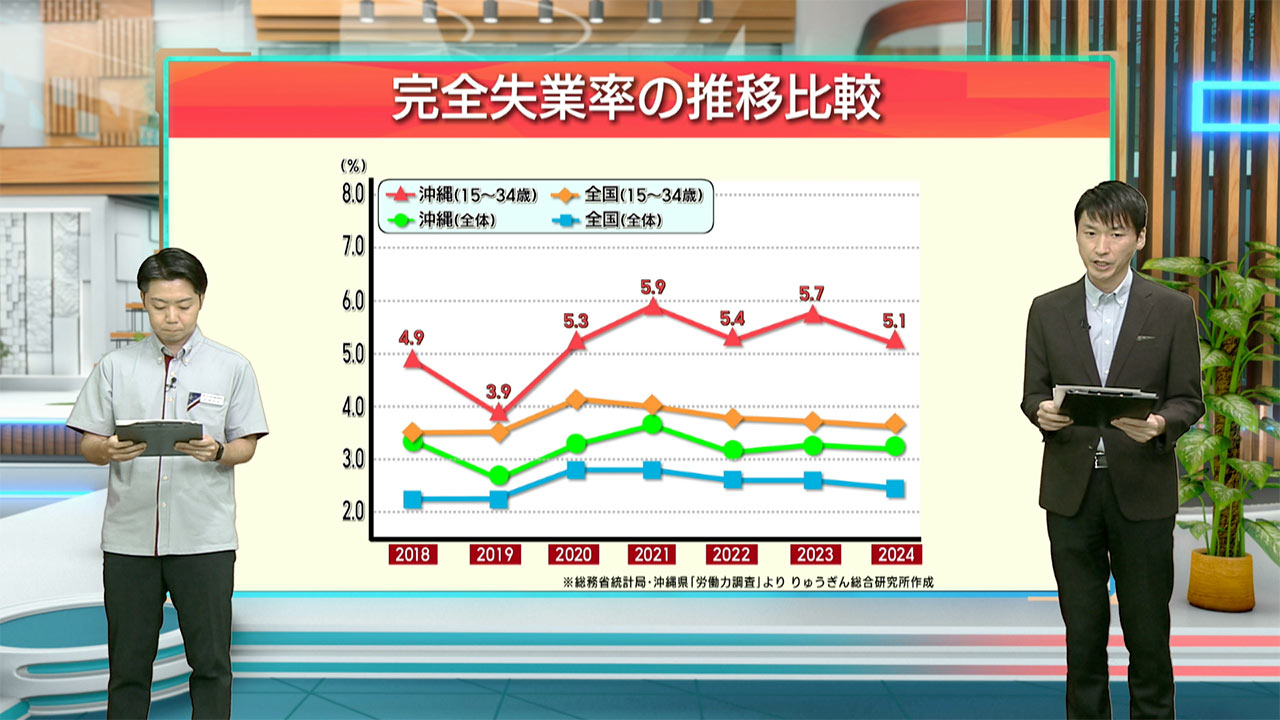

我謝 和紀 研究員「はい。15~34歳の若年層は、失業率だけでなく非正規雇用の割合も高いのが現状です。また、2024年の沖縄県の完全失業率は全国で最も高く、今後も改善に向けた取組みが求められています」

なるほど、失業率は高いのに「人手不足」とも言われている。職業のミスマッチが起きている事もありそうですね。では、実際にどのような職業で人手不足が深刻になっているのでしょうか?

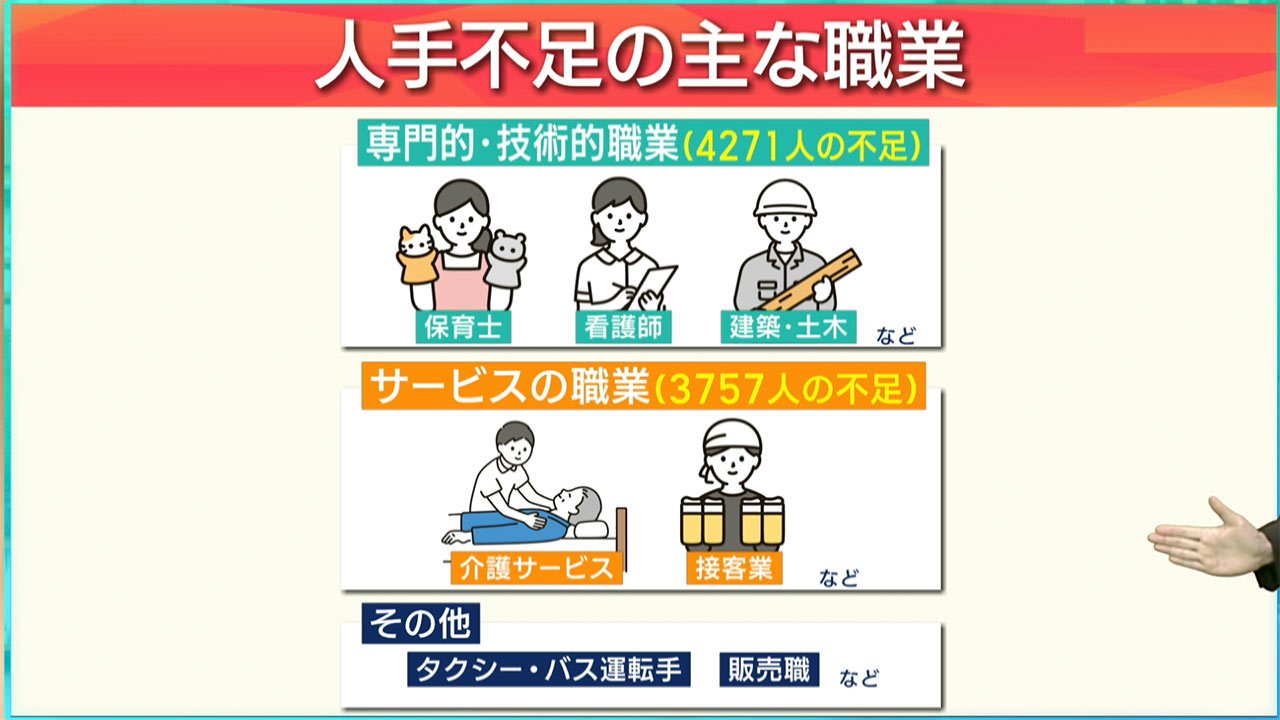

我謝 和紀 研究員「最も不足しているのは『専門的・技術的職業』で4271人の不足、ついで、『サービスの職業』が3757人となっています。

「専門的・技術的職業」とは具体的にどのような職業なのでしょうか?

我謝 和紀 研究員「『保育士や看護師』『建築・土木』などといった『現場で人手が必要とされる』職種が主です。なかでも『介護サービス』の人手不足は深刻で、1,400人近くもの不足となっています」

人が足りないなら「どう補うか」が大事になってきますよね?

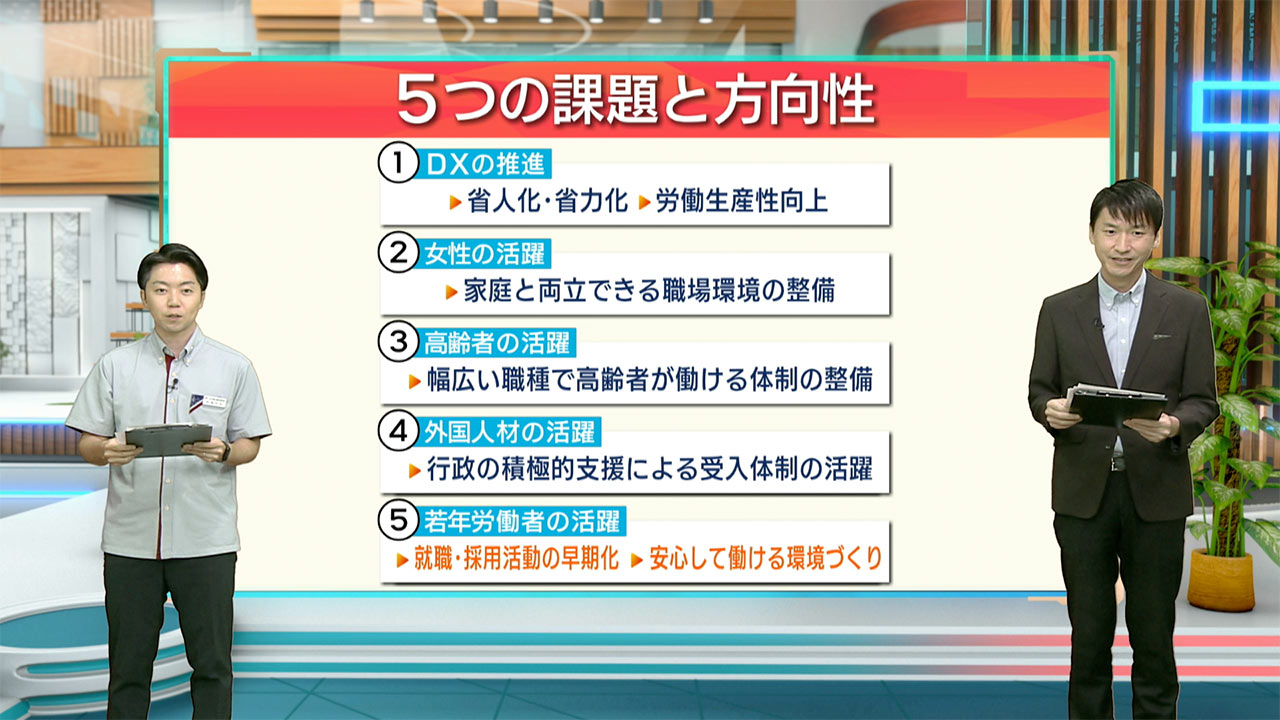

我謝 和紀 研究員「そうですね、ここでは大きく5つの方向性を考えました」

「1つ目は、【1- DXの推進】です。DXに取り組むことにより、省人化・省力化が図れ、労働生産性の向上が期待されます。あるホテルでは、清掃業務をタブレット管理に変えることで、作業時間を10%削減できた事例もあります」

「2つ目は、【2- 女性の活躍】です、沖縄は子育て真っ盛りの世代でも女性の就労意欲が高いことが特徴です、しかし、20代?30代の非正規雇用の割合が高く、安定した雇用や家庭と両立できる職場環境の整備が求められます」

「3つ目は、【3- 高齢者の活躍】です、65歳以上の求職者は10年で3倍に増えています、高齢化が進む中、長年の就業経験で培った豊富な知識やスキルをもった人材が、幅広い職業で活躍できる体制づくりが求められます」

「4つ目は、【4- 外国人材の活躍】です、「外国人労働者」は宿泊・飲食・建設業など幅広い分野で活躍しており、2024年時点で1万7千人を超え、過去最高となっています。沖縄経済の重要な担い手となっており、受入体制の整備に向けた行政の積極的な支援が求められます」

「最後に、【5- 若年労働者の活躍】です、テレビをご覧のみなさんも実感している方は少なくないのではと思いますが、本県は「新卒で就職しても3年以内に辞める割合」が高いです。職場とのミスマッチの解消に向け、就職・採用活動の早期化や、安心して働ける職場環境づくりが求められます」

こうして見てみると、単に「人を増やす」ということだけではなく、働く人それぞれの可能性を引き出す仕組みづくりが欠かせないんですね。

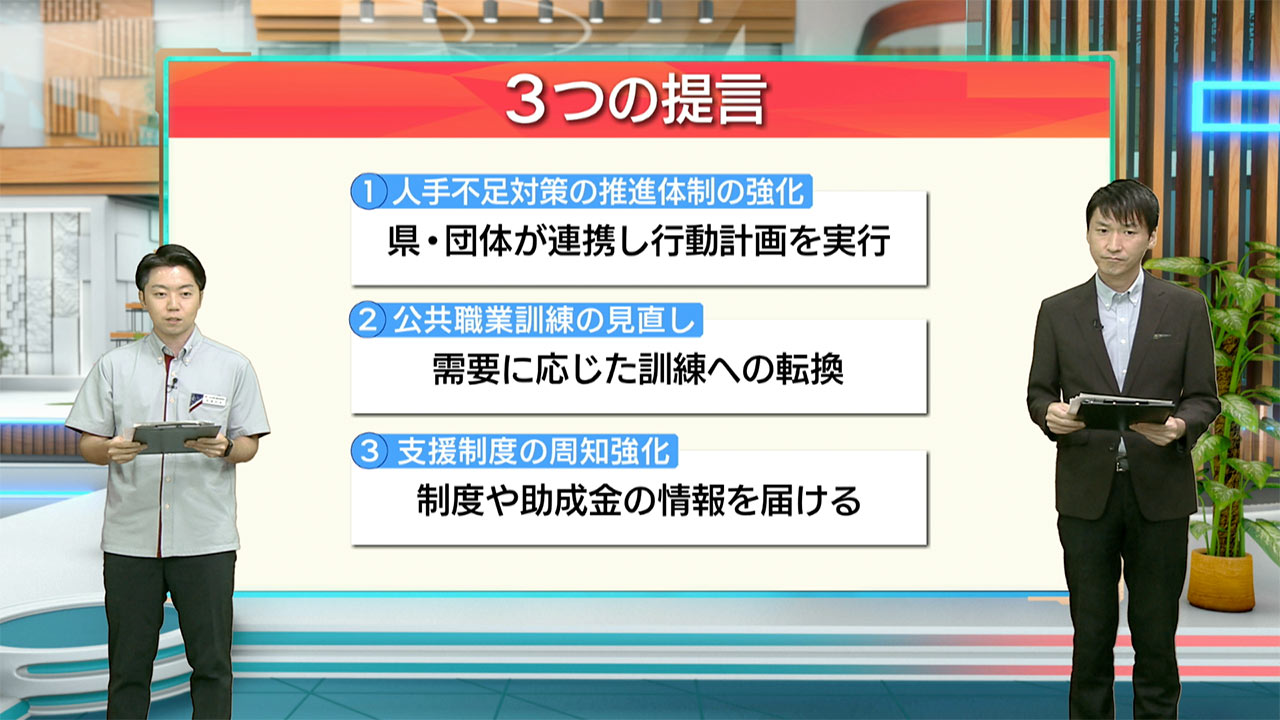

我謝 和紀 研究員「まさにそうです、そのために『労働需給のマッチング強化』に向けて、大きく3つの提言にまとめています」

「まず1つ目は『人手不足対策アクションプランの推進体制の強化』です。これは県や経済団体などが連携して、分野別に人材確保の目標や取り組みをまとめた行動計画で、この計画を実行に移すための体制をさらに強化することが重要です」

「2つ目は『需要に応じた公共職業訓練の在り方の見直し』です。訓練内容と訓練需要にズレがみられるため、人手不足が深刻な分野や、求人・求職のニーズなどを見極めて実際の職業訓練へと転換していく必要があります」

せっかく身につけたスキルが、現場で活かせないのはもったいないですもんね。

我謝 和紀 研究員「3つ目は『求人・求職やDX推進にかかる各種支援制度の周知強化』です。制度や助成金はあっても、事業者や求職者が知らずに利用されないことがあるので、わかりやすく情報を届ける取り組みが大切です」

これだけ情報が溢れる社会だからこそ、必要な人にどうやって届けるのかも課題ですね。

我謝 和紀 研究員「そうですね、今後も人口の減少により人手不足の深刻化が懸念されます。そうした中、行政・労働者・企業が連携し、現状を把握した上で課題解決に取り組むことが不可欠です。人手不足は長期的な課題ですが、見方を変えれば多様な人材が活躍できる社会をつくるチャンスでもあります。その実現に向けた具体的な行動が、今まさに求められています」

きょうはりゅうぎん総研の我謝さんに、わかりやすく解説していただきました。我謝さんありがとうございました。

我謝 和紀 研究員「ありがとうございました」

以上、ビジネスキャッチーでした。