きょうは、戦後80年の終戦の日です。戦場を生き延びても深く刻まれる心の傷・戦争PTSDについて考えます。親から子へ連鎖するという戦争PTSDがいったいどんなものなのか取材しました。

シンポジウム8月3日那覇市 黒井さん「隣近所との付き合いもできない朝から晩まで話もしない、閉じこもりきりで暗い顔をして子どもに愛情表現すらできない。そういう父親でした。こんな男にはなるまいと、こんな風に思って、それを私の生きる柱として生きてきました」

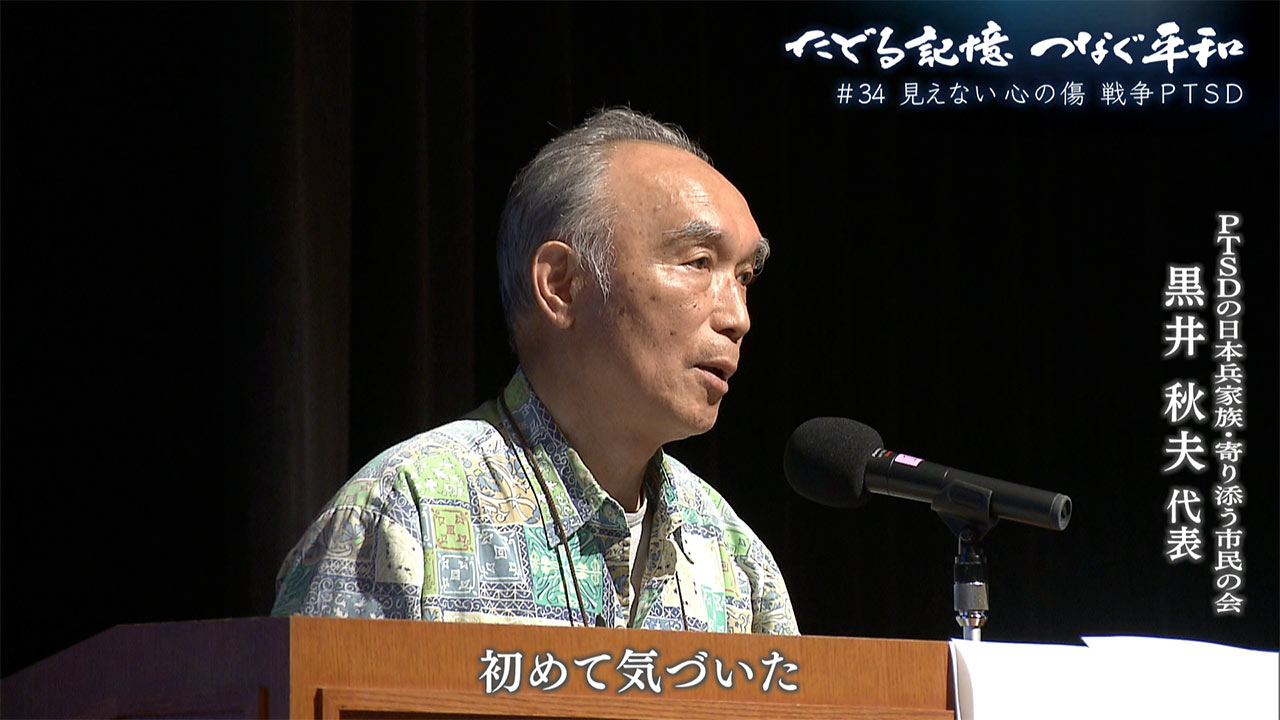

今月3日、那覇市で開かれた戦争PTSDを考えるシンポジウム。壇上で自身の父親のことを話すのは、黒井秋夫さんです。

黒井さんは、自宅の一角に資料館を作り元日本兵のPTSDについて語り合う集いを開催しながら戦争PTSDをひろめる活動を続けています。活動の原点は 父・慶次郎さんの存在でした。

「おじいちゃん、ピースしてくれ早くしてくれよ」

晩年、孫の呼びかけにも応じず口を閉ざし、笑顔を見せなかった父、それが戦争の影だと確信したのは、10年前のことでした。

講演の黒井さんそれがひっくりかえったのが67歳のときです。アメリカ兵のPTSDで暗い顔をしたベトナム帰還兵アレン ネルソンさんの悲しそうな顔を見た瞬間に、おれの親父もそうだったんだと初めて気づいたんですね。

8月1日、遺骨収集ボランティアのガマー、具志堅さんの案内で山へ。唯一、住民を巻き込んだ地上戦のあった沖縄。足を運ぶには覚悟が必要だと、これまで訪れることはありませんでした。しかし、今回、講演をきっかけに沖縄戦の実相も知りたいと遺骨収集ボランティアの具志堅さんの案内で南部の小高い丘に向かいました。そこで目にしたのは、野ざらし状態の日本兵と思われる遺骨。

8月3日講演会。戦争PTSDを考える講演会では、沖縄や県外、そして中国南京でも人々の心に戦争トラウマを残していること。それが世代を超えて影響を与えているという事例が報告されました。

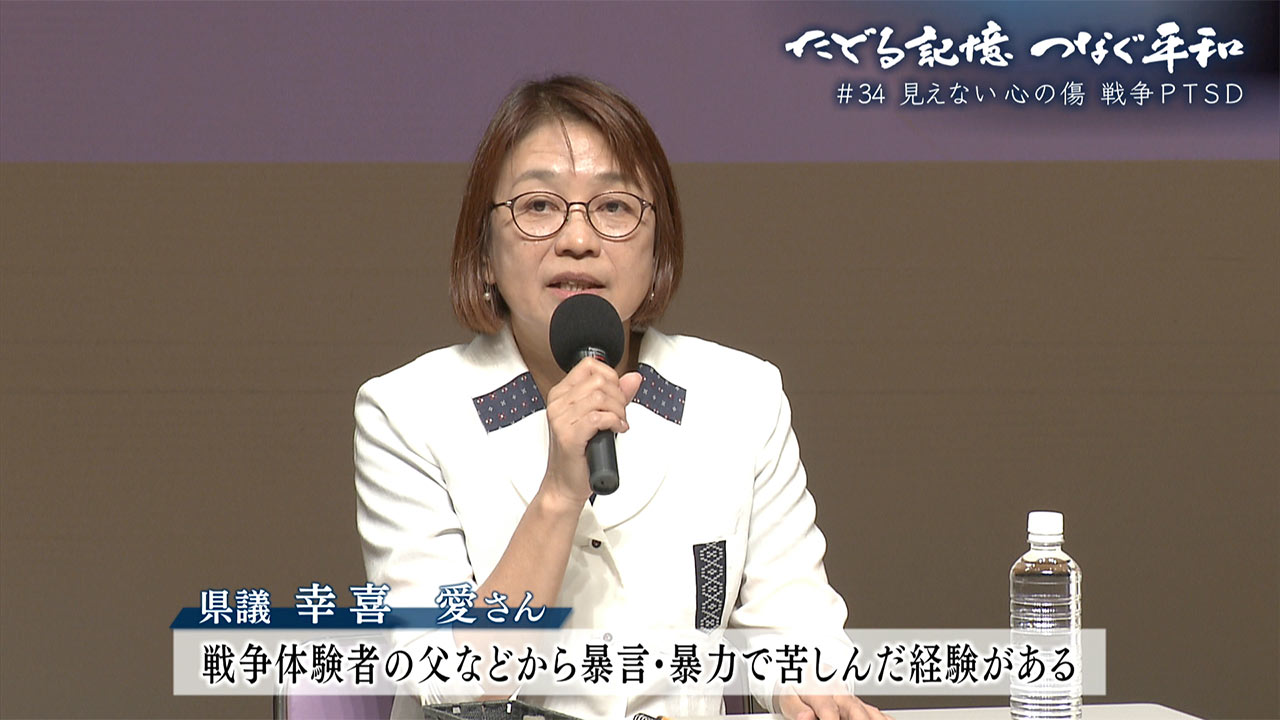

多くの兵士の心に残り続ける戦争によるトラウマ。この中で、県議の幸喜愛さんは両親からの暴言や暴力で苦しんだことを打ち明けてました。

戦争は家族を通じて、本人も気づかないうちに新たな傷を生み出しているのではないか?と会場の人たちに呼びかけてました。

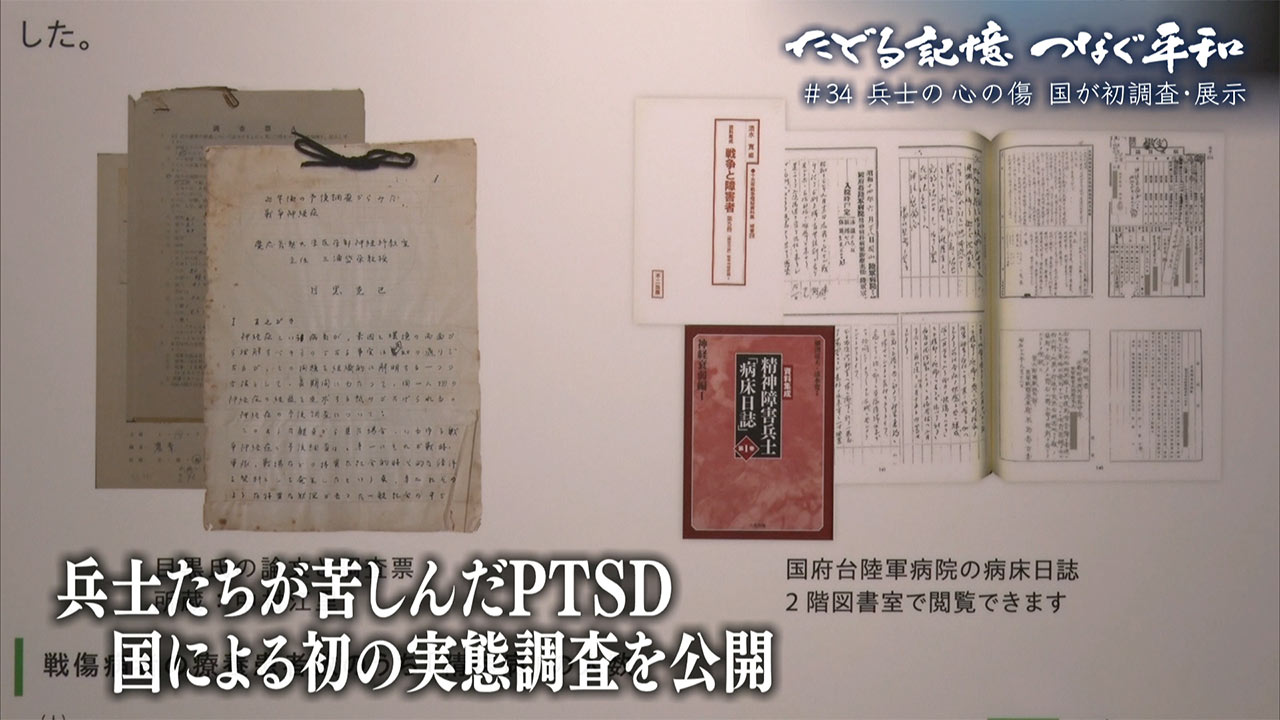

東京都千代田区にあるしょうけい館。戦争で傷を負った兵士やその家族の苦労を伝える国営の施設です。黒井さんは仲間を募り、国に対しても戦争によるPTSDの調査と公開を呼びかけてきました。そして、ついに国による初の実態調査が行われ先月、戦後に国が調査した資料が公開されました。

しかし、黒井さんの父のように、本人の死後「戦争トラウマ」だったのではないかと気づいたケースは除外されています。戦後の帰還兵についてもきちんと調査して語り継ぐこと、なぜ傷病兵が心を壊した兵士が生まれたのかについてきちんと調査して社会へだすこと、戦後80年が経ち、ようやく世代間を超えて戦争PTSDが影響するということ沖縄でも着目され始めています」

ようやく社会が目を向けた戦争による心の傷。国は実態調査を行いましたが、その対象は心に傷を負って戦地から戻った人だけです。兵士だけではなく心の傷を負った家族たちにも目を向ける必要があるのではないでしょうか。