戦後の沖縄でアメリカ軍に理不尽に土地を奪われた住民らについての企画展が開催されています。やっと戦争が終わった人々から土地が接収された当時の様子から、沖縄戦がもたらした問題を考えます。

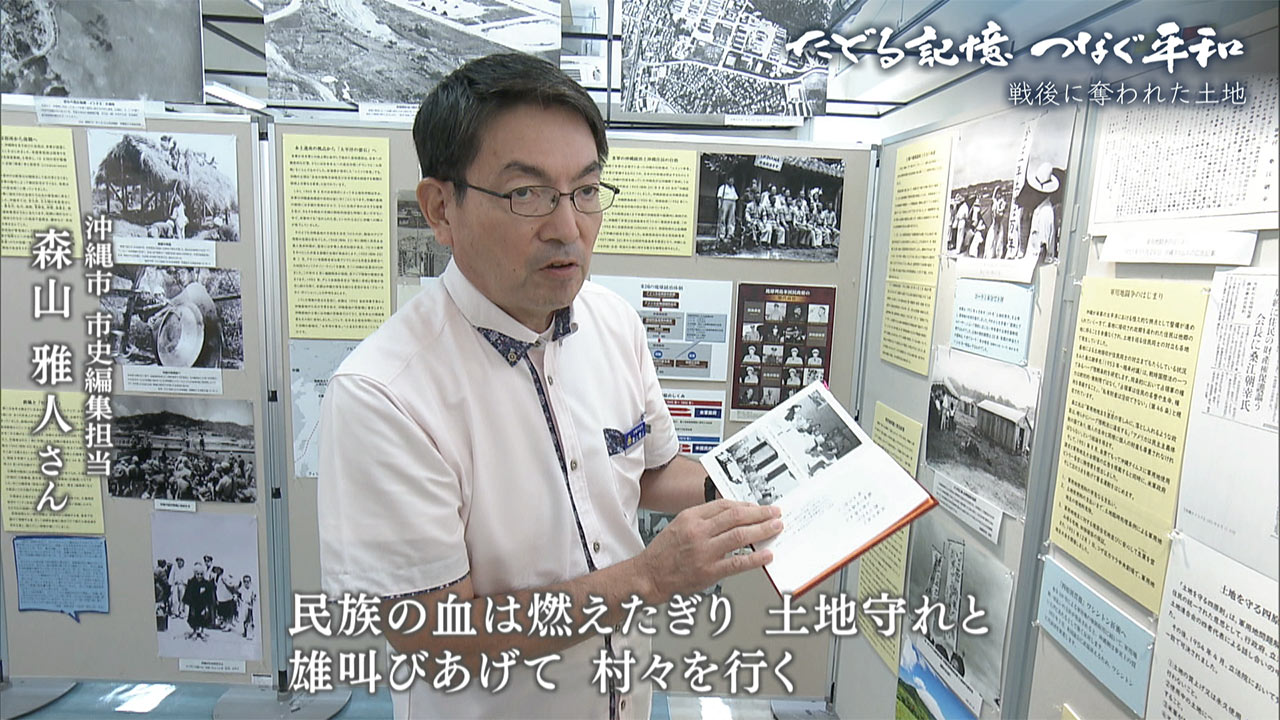

「民族の血は燃えたぎり 土地守れと 雄叫びあげて 村々を行く」

沖縄市の公園にある銅像。戦後アメリカと戦い、のちに市長になった桑江朝幸(くわえ・ちょうこう)さんです。戦争を生き抜いた住民が受けた理不尽を静かに伝え続けています。

濱元記者「桑江さんが何をしたのか、沖縄市の資料館で見ることができます」

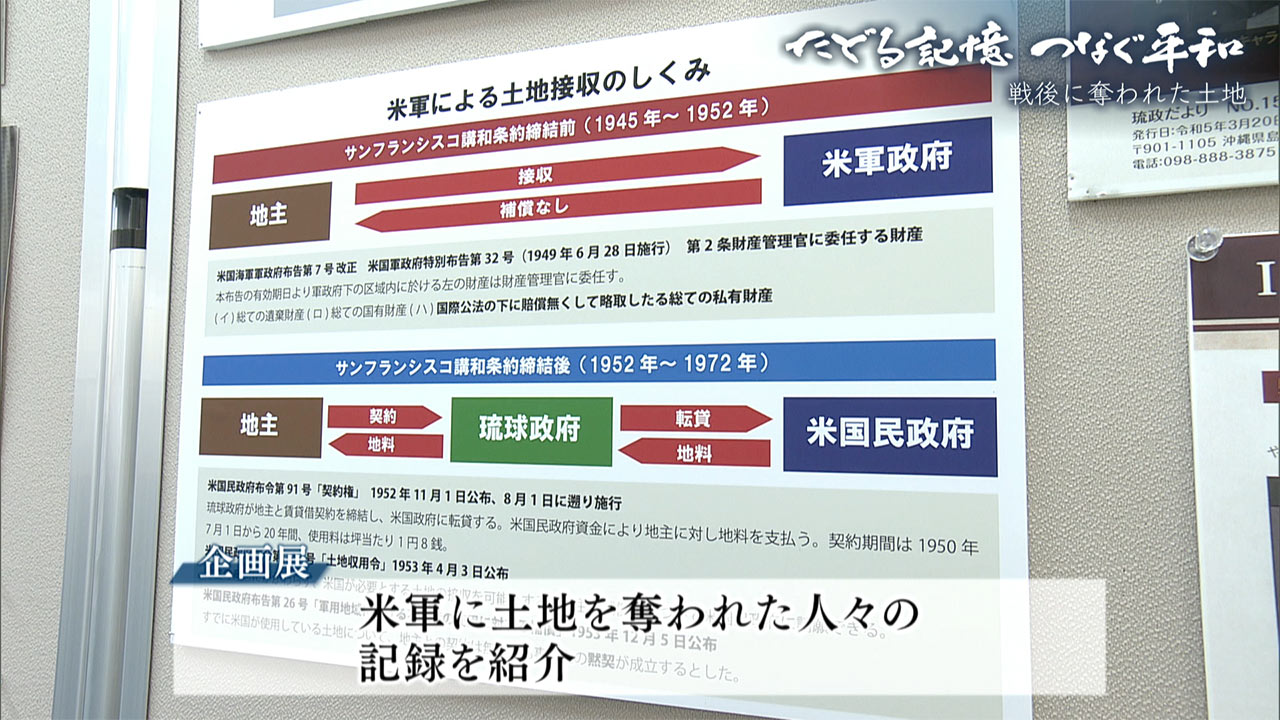

沖縄市戦後文化資料展示館 ヒストリートは、6月から企画展を開催し、アメリカ軍に土地を奪われた人々の記録を紹介しています。

戦争が終わって生き延びた人々が新たな生活を進めていこうとしたさなか、沖縄を占領していたアメリカ軍が非情な命令を突きつけました。

沖縄市 市史編集担当 森山さん「新たな基地の整備が必要だということになって、また住んでいる場所をおわれて住んでいた場所が滑走路になっていくという、生活の糧となる土地を奪われた方が大勢いたということですね」

戦後アメリカ統治下にあった沖縄。アメリカ軍は沖縄を「太平洋の要石」として基地の強化を加速させていきます。戦時中に占領した土地に加えて、1953年には「土地収用令」を出し、自分の大切な土地は渡せないとする地主の声を無視して「銃剣とブルドーザー」で強制接収しました。一方的に年間1坪当たり当時ジュース1本分の金額で20年分の使用料を一括払いすると示したのです。

反発した沖縄の人々は 「一括払い反対・適正補償・損害賠償・新規接収反対」の「土地を守る四原則」を掲げて運動を起こしていきます。

そうした運動の中心にいたのが桑江さんです。自身も故郷が嘉手納基地になった地主のひとりで、戦争が終わってからいち早く国際法などを調べて土地の権利回復のために声をあげました。土地接収がはげしくなるなか、軍用地主の財産権を保護するために組織された通称「土地連」の初代会長に任命されます。

沖縄市 市史編集担当 森山さん「民族の血は燃えたぎり 土地守れと 雄叫びあげて 村々を行く」「桑江朝幸さんが村々をまわって米軍の土地の接収についてはハーグ陸戦条約に違反するということを訴えていくんですよ」

1955年には桑江さんや琉球政府の主席らはアメリカに直接出向きます。住民の思いを伝え、土地接収についての改善を求め、本国の議員からなる現地調査団の派遣を取りつけました。やっと不条理が改善されると沖縄中から期待があつまります。

しかし、調査団の出した報告書「プライス勧告」は「これまでの米軍用地政策を基本的に正しいと認めた」もので、住民の思いとは逆行するものでした。これを受けて激しい抗議が沖縄全体に広がります。住民大会には20万人あまりが参加し、「行政府・立法院・市町村長会・土地連」は住民の要求が通らなければ引責辞任することを表明します。

桑江さんらは再度アメリカに渡り要請をした結果、1958年にアメリカが方針を見直し、土地使用料の一括払いを撤回して適正な賃料を毎年支払うことなどに合意。住民の要求を盛り込んだ新たな土地の補償計画が承認し、沖縄の民意が大国を動かしました。

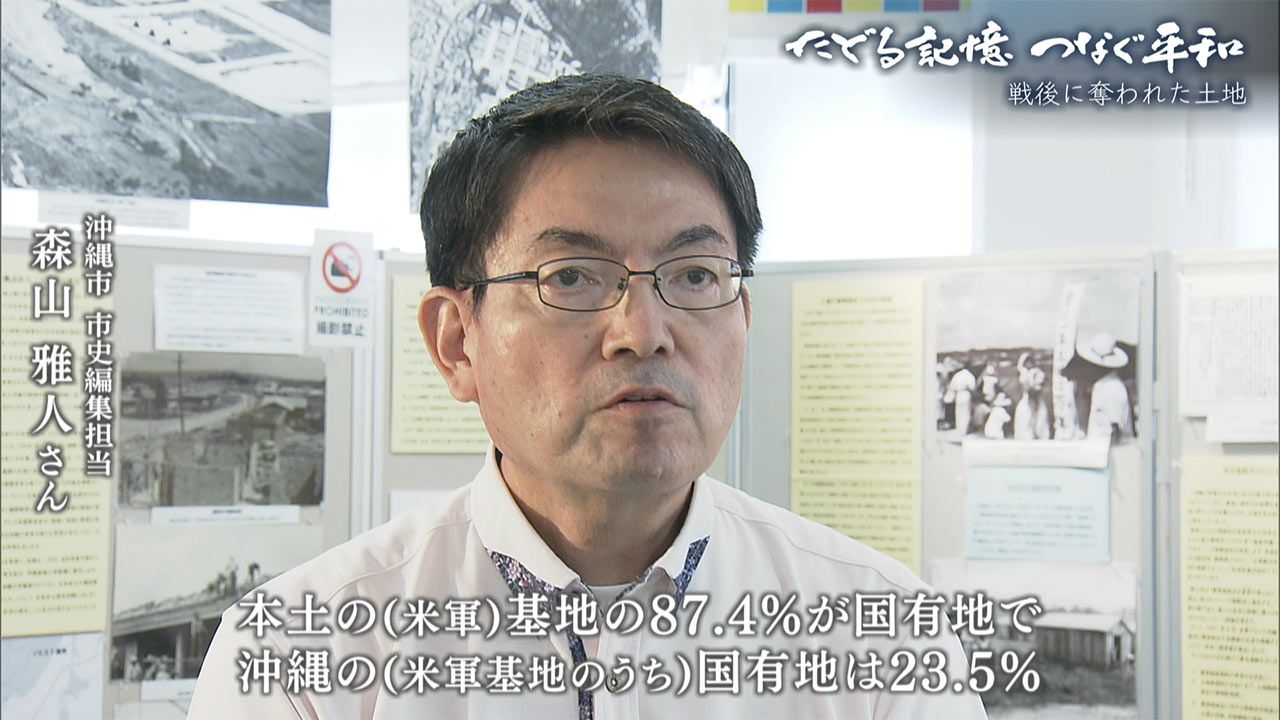

沖縄市 市史編集担当 森山さん「(沖縄の基地の)ほとんどが民有地で個人の土地なんですね。だから桑江さんがいなければどうなっていたのかと思います。個人の地主の権利・財産を守る大きな役割を果たしたと思います」

しかし、およそ70年たった現在、騒音や環境汚染、訓練の強行など、危険な基地の現状は変わっていません。

「子どもの頃 遊び呆けし 野も山も 基地に奪われ 跡形もなく」

沖縄戦の負の遺産ともいえるアメリカ軍の基地。奪われたすべての土地返還のめどはいまも立っていません。