シリーズでお伝えしている、「たどる記憶・つなぐ平和」です。国は、1944年、沖縄にいた子どもや女性などを、本土に疎開させる計画を立てます。今回は、この計画で、実際に九州へ疎開した女性への取材を通して、次世代へ繋ぐ平和について考えます。

桃原夏子さん「もう計りご飯おかわりもない。そしたら熊本は冬でしょ『ヒーサン』寒い。頼る人もいない、話す人もいないでしょ『シカラーさん』」「もうこの2ヶ年の苦しみは絶対子どもたちにはさせてはいけないというこで私ここに出てきたの」

自身の体験を通して、平和の大切さを伝え続けます。本部町具志堅に住む桃原夏子さん(91)太平洋戦争当時、謝花国民学校に通っていました。

桃原夏子さん「お兄さんたちを先頭にみんな集団登校だったから。必ず行って向こうで最敬礼をしてから各教室にいきよった」

1944年7月、国はアメリカ軍の沖縄上陸を想定し子どもたちの「学童疎開」を推進非戦闘員の排除、食糧の確保などの意図でした。

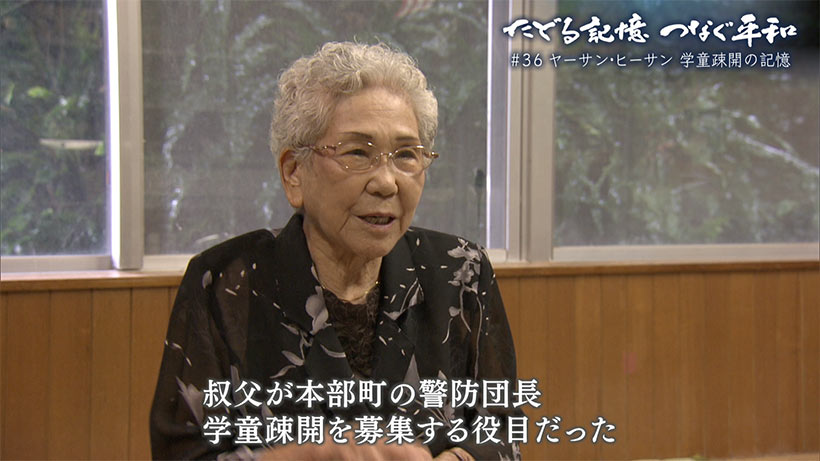

桃原夏子さん「うちのおじさんが本部町の警防団長です。学童疎開を募集するのに、役目だったみたい。自分の子供はいかさないでこっちから募集して歩くかって怒られたみたい。仕方なく自分達姪っ子ですよね。 うち姉と2人の姪っ子」

1944年8月22日、学童疎開船「対馬丸」が鹿児島県悪石島の沖合でアメリカ軍の潜水艦の攻撃をうけ沈没乗船していた子どもたちを含む、1484人が犠牲になりました。

桃原夏子さん「自分たちは9月でしょ、対馬丸は8月ですよこれもみんな秘密。全然聞かされてない」

1944年9月。桃原さんらを乗せた特務艦は、疎開先の熊本県にむけて出航開始敵の潜水艦を警戒し、船団を組み進みます。

桃原夏子さん「他の学校は貨物船。向こうは貨物船だから乗ると同時に、浮き袋履かされて飛び込むの練習だったみたい。自分たちは軍艦だから、 そういうの全然なくて」

熊本県・湯浦に到着した桃原さん地元の学校に通いながら、温泉旅館での生活を始めます。しかし、そこでは空腹と寒さ、家族に会えない寂しさに必死にこらえながら過ごしていました。

桃原夏子さん「もう着いたときから『ヤーサン・ヒーサン・シカラーサン』始まった。瀬戸物の食器じゃないよ。竹のお椀、松竹、あれを切ってふしのところ。ご飯茶碗は根っこのところ、おつゆ茶碗は先に行って細いでしょ、細くして食器。竹の食器だよ」「川と塩水との流れの間に、 あお海苔っていう海苔があった。あの海苔を取ってきて、木の枝に干して乾燥させて これをもんで食べていた。空腹を紛らわすために」

疎開生活からしばらくたったころ、旅館であるラジオ放送を耳にします。それは、10・10空襲を知らせる内容でした。

桃原夏子さん「沖縄の家族はどうなってるかもわからん。みんな声を出して泣いた。しばらくすると、謝花校の宮城校長先生から手紙もらって、 疎開児童の家族は無事だから心配するなということがあってみんな飛び上がって喜んだ」

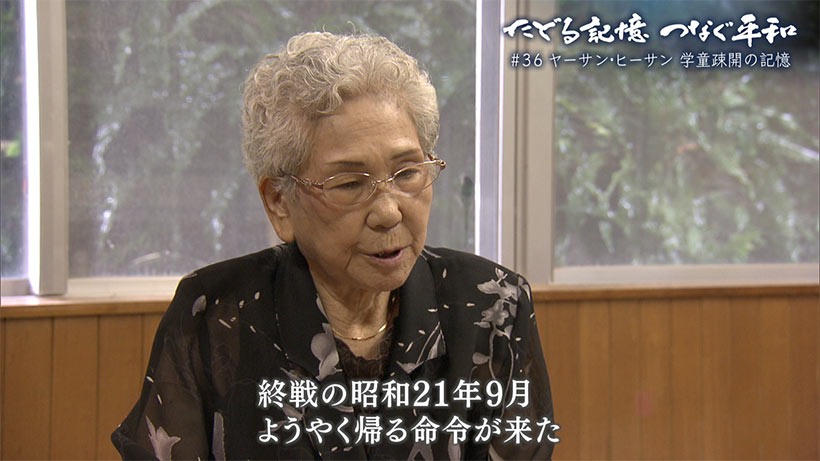

その後、湯浦の街も危なくなり熊本県内を移動。その生活は終戦まで続くことになります。ようやく帰郷が許されたのは、終戦からおよそ1年が経っていました。

桃原夏子さん「終戦の 21 年の 9 月、ようやく帰る命令が来た。半年って言って連れられて行ったのが丸 2年、ヤーサン・ヒーサンを我慢してきたわけ」

やっとの思いで帰ってきた沖縄は焦土となり、島の面影はほとんど残っていませんでした。

桃原夏子さん「沖縄があかく焼け焦げて青いのが何にもないでしょ アガハギマーチューですよ。赤く焼け焦げた松林、これがもう、 最初に一番ショックだった。青いのはなんにもない」「島の広場では、家族が待っていた。もうあのときの言葉は、気持ちは言葉では言い表せない。ようやくヤーサン・ヒーサン・シカラーサンから解放されたそして家族と出会ったときは本当にぬくもりがあった」

疎開先から戻り、再び家族との生活を始めた桃原さんですが、両親にどうしても聞きたいことがあったといいます。

桃原夏子さん「なんで学童疎開に行かしたのって言ったことはある。時代が時代だから仕方なかったってうん。そういう時代だったから仕方なかったってそう言っていった」

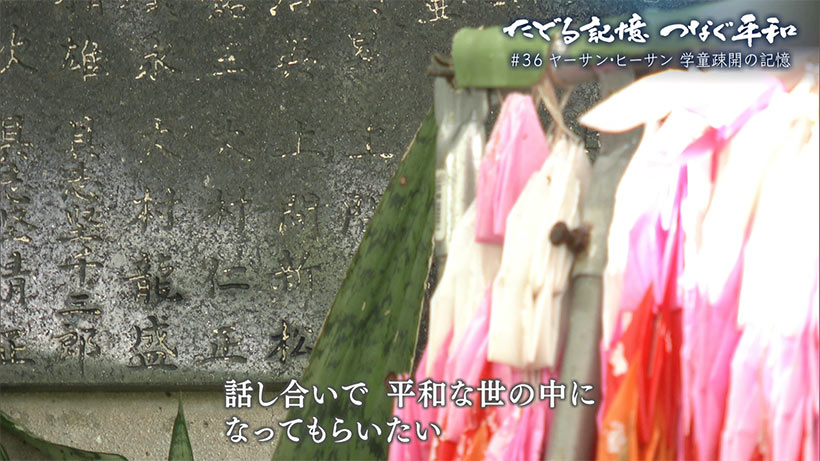

この戦争で、兄の仁正さんを含め具志堅集落の多くの人たちが命を落としました。戦後80年が経ち、当時のことを語れる人が少なくなるなか、「もう2度と繰り返さない」と桃原さんは毎年、具志堅の慰霊碑に千羽鶴を奉納しています。

桃原夏子さん「戦争だけは絶対、殺し合いじゃなくして、話し合いで 平和な世の中になってもらいたい。このおばのこれだけだけどさ、みんなに繋がっていったらいいねと思う。絶対、2度とだよね、本当にこの2度とという言葉。いつまでも続けたい」

疎開命令が出た際、桃原さんは急いで準備をしたため靴を用意することができず、下駄ばきで船に乗り込んだそうです。

「下駄ばき1つで熊本の寒さを乗り越えるのは辛く、話す人も頼る人もいない、ただ我慢するしかなかったんだよ」と熊本で過ごした日々や当時の辛い体験を語って下さいました。

桃原さんが、お話しされていた中で、何度も「もう二度と」とおっしゃっていたのが印象的でした。この言葉を基に、私たち、戦争を知らない世代が、「戦争をしない・させない」未来をつくるための取り組みを改めて考える必要があります。