楽園の海、案内は水中カメラマン長田勇さんです。

長田勇さん「よろしくお願いします」

今回のテーマは「水中生物の世界 浮力のひみつ」です。

長田勇さん「水中生物が どのように海の中で浮いているのかご覧頂きたいと思います。」

ではVTRをご覧ください。

長田勇さん「綺麗なサンゴ礁の海、中層にはたくさんの魚が泳いでます。」

美しいですね。

長田勇さん「この魚たちはどのようにして浮いているのでしょうか。実は多くの魚の体内には「浮袋」という器官があるんです!浮袋は魚が海の中でエネルギーを消耗せずにその場に留(とど)まる浮力を調整する器官で詳しく言うと、浮袋は「浮く」ためではなく「浮きも沈みもしない状態」を保ってくれるんです。」

小さな魚たちは 浮袋を利用して優雅に泳いでいるんですね。

長田勇さん「プカプカしているのはクラゲです。クラゲの体の約95%は水分でその比重は海水とほぼ同じ。クラゲは海流に乗って浮遊します。」

なんでしょう?ウミガメ?

長田勇さん「はい、アオウミガメです。クラゲをねらっているようです。」

ウミガメは息継ぎしますから肺呼吸ですね。

長田勇さん「そうです、休憩する際は水底に着地してのんびりとしますが、前脚を使って泳いでいれば沈みません。同じ中層を漂う生き物でも、浮力はそれぞれ違うんです。」

長田勇さん「こちらは体長3cmほどの赤いクラゲ。 小さな魚が付いていたので、クラゲを隠れみのにしているのかな?と思っていたら捕食された状態でした。この状態でクラゲはどうやって浮き沈みをコントロールしているのかな?と考えながら撮影してしまいました」

長田勇さん「これは表層でよく見かけるアオリイカ。」

かわいい!

長田勇さん「イカには浮袋がありませんから ひたすら泳ぎ続けないと沈んでしまい ます。ヒラヒラした部分を動かすだけで、よく上手に泳げますよね!」

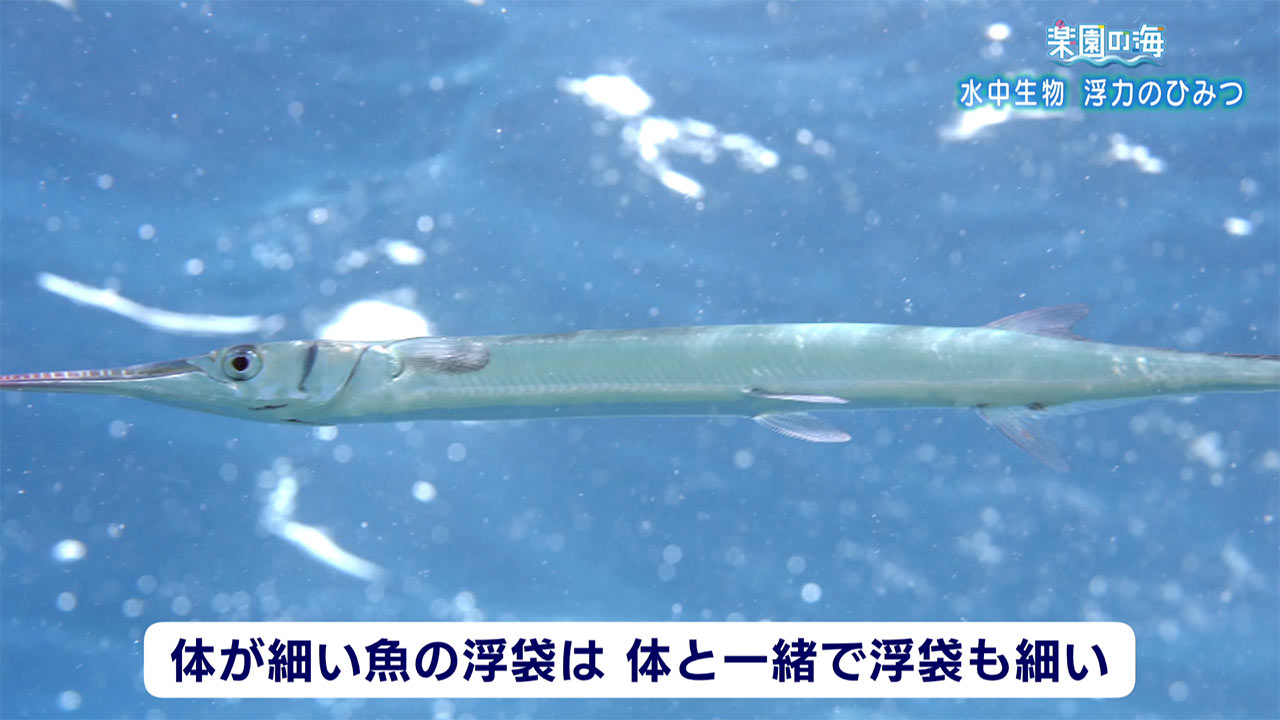

長田勇さん「同じく表層で生活するサヨリの仲間。この魚には浮袋があります。魚の筋肉や骨などは水よりも密度が高いため放っておくと沈んでしまうので浮袋をうまく利用して 表層近くを泳いでいるようです。ちなみに体が細い魚の浮袋は、体と一緒で細いそうです。水中生物は様々な生息環境に合うよう、浮袋の大きさや形も違うんですね、こちらは生まれたばかりのアマミスズメダイの幼魚です」

これもかわいい。

長田勇さん「体長1cm。こんなに小さくても生まれながらにして浮袋が備わっているため、このように中層に居られるんです。でもヒレを動かさないと沈んでしまうため、一生懸命頑張っていますね」

長田勇さん「このイロカエルアンコウは浮袋がないんですよ」

ない?

長田勇さん「水底でじっとしているのが普段の生活スタイル。中層を泳ぐ必要のない魚に浮袋は ないんです。前に進みたいときは 吸い込んだ水をエラから勢いよく噴射させます」

生き物のフシギですね!

長田勇さん「こちらも浮袋のない魚。 アマミウシノシタ。前に進むときは、全身を動かしながら進みます。」

なるほど!

長田勇さん「カレイやヒラメなどの種は、幼魚の頃は小さな浮袋を持っているそうですが 成魚になるにつれて浮袋は無くなっていくため 水底で生活しているようです」

長田勇さん「ちなみにマンタやサメにも浮袋はありません。肝臓に、比重の軽い脂肪をたくさん貯めることで浮力を得ていると言われています」

すごい!大迫力!いっぱいお供を引き連れていますね!

長田勇さん「浮力調整とバランス感覚の優れたお魚を紹介しましょう。逆さまになって獲物を探しているのはヘラヤガラ。浮袋も持っているんですが、微調整はヒレを使っています。すごいボディバランスですよね」

ほんと!ビヨーンと立ってますね!

長田勇さん「これは胸ビレ。そしてこれは尻ビレでしょうかね?胸ビレ、腹ビレ、尻ビレ、よく神経が行き渡っています。流石です。そしてハナミノカサゴ、浮袋有りのお魚です。」

とっても華やかですね、毒には気をつけながらの撮影ですね。

長田勇さん「そうですね!このハナミノカサゴはたくさんのヒレと浮袋を使って、浮力を微調整しています。こうやってみると美しいヒレですね。芸術作品のようです」

長田勇さん「ダイバーも経験を積まないと中層でバランス取るのはとても難しいんです。魚、尊敬しちゃいます。」

ありがとうございました。楽園の海でした。