特集です。私たちの生活の中で、欠かすことができなくなっている「AI技術」。便利である反面、サイバー攻撃の標的として被害を受けると、私たちの生活に大きな影響がでると懸念されています。

QABでは、これまで「AIと国の安全保障」について特集を組み、前回は、アメリカ国家安全保障局の元長官・ロジャース氏を取材し「沖縄のインフラが抱えるサイバーリスク」をお伝えしました。

今回は、アメリカ・テネシー州で「AIと国家安全保障」をテーマに開かれた国際サミットの様子と、国際政治学者のインタビューを通じて、沖縄におけるアメリカ軍基地へのAI導入の現状と地域への影響について考えます。取材した、メカラー・クラフト・ジュリア記者がお伝えします。

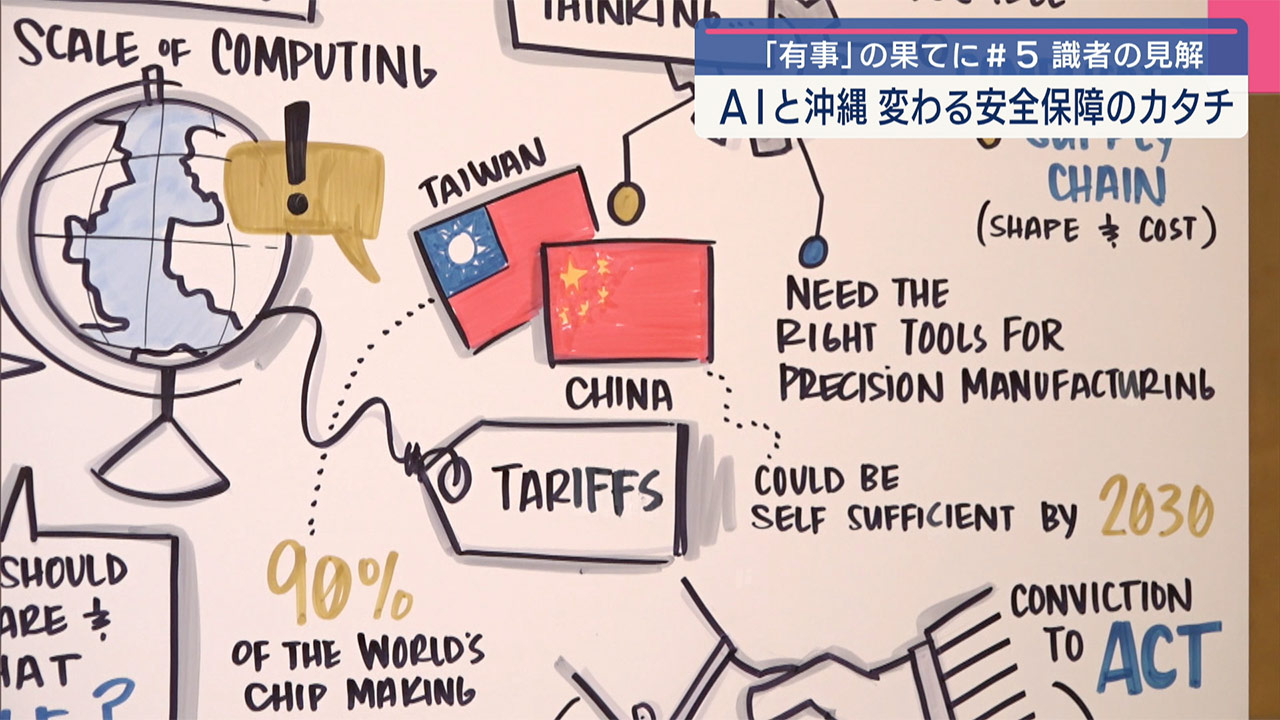

メカラー・クラフト・ジュリア記者「ここアメリカ・テネシー州では、各国の政府関係者や専門家が集まり、AIと安全保障に関するサミットが開かれています。こちらの『ビジュアル・ボード』には、議論の中で出たキーワードやアイデアが随時書き込まれています。ご覧のように、沖縄を含むインド太平洋地域の安全保障に直結するテーマも多く取り上げられています」

サミット映像「すべての技術は、最終的に国家安全保障や戦闘の分野に取り込まれていきます。そのため、私たちはそれをいかに活用するかを考えていく必要があります」

ジュリアさん、今回、AIサミットを取材されましたが、改めてどういうものだったのでしょうか?

メカラー・クラフト・ジュリア記者「サミットでは、AIは単なるツールにとどまらず、今では国の安全保障全体の構造に関わる存在であるという認識が共有されていました」「その中で、パネルディスカッションでも登壇した、台湾関係と安全保障に関するプロジェクトに取り組む国際政治学者・ベンソン博士にAIと台湾有事の関係について話を聞きました」

ベンソン博士「仮に台湾海峡での衝突が起きた場合『デジタル戦域』での優位性を握ることはとても重要で、通常戦力以上に決定的な意味を持つと私は考えています」「もし中国が台湾に対してサイバー攻撃を仕掛け成功すれば、台湾に対して『先手を取り、優位な立場』を築くことができます。たとえば、インフラや通信ネットワーク機能を停止させたり、交通を混乱させたり、軍の指揮・命令系統を妨害するといった影響が考えられます」

「さらに、衛星を使った監視もデジタル戦域と考えられます。アメリカが台湾の地上で何が起きているのかを把握したり、台湾と連絡を取り合ったり、相手の動きを予測したりする能力です。こうしたすべての要素はとても重要であり、サイバー空間やデジタル領域で優位に立った側が軍事的な封鎖や上陸作戦を成功させるか、逆にそれを防ぐうえで、大きな強みを持つことになるのです」

ベンソン博士は、AIを含むデジタル技術の重要性について、日米や他の同盟国との間で「一緒になって開発・運用することだと」主張します。

ベンソン博士「AIシステムにはさまざまな役割があります。たとえば異常の早期発見や警戒を強化したり、通信をスムーズにしたり、対応のスピードを上げたりすることで、これまで時間がかかっていた軍事上の課題の解決を早めることができます。中でも特に効果的なのは、こうした技術を同盟国が一緒になって開発・運用することです。そうすることで、戦場やデジタル空間での優位性だけでなく、通信やシステムの連携といった面でも大きな成果が期待できます。これは、まさに『新しい形の連携』が求められる最前線の分野であり、各国の軍がより深く連携できれば、より一体となって素早く、そして効果的に行動できるようになります」

ただ、こうした取り組みを行う際には、お互いの「信頼のギャップ」を埋めることだと指摘します。

ベンソン博士「一方で、サイバー防衛やAIを各国が連携してうまく活用するためには、ある程度の『秘密』や『情報の見えにくさ』が必要になる場面も出てきます。しかし、そうした情報の非公開が行き過ぎると『何が行われているのか分からない』という不安や疑念につながり、結果として『信頼が揺らぐ』こともあります」

「このように、技術の効果を高めるために必要な秘匿性と、同盟国との信頼関係のバランスをどう取るか。この「信頼のギャップ」を埋めることが、今、各国の軍関係者や安全保障の専門家たちの間で大きな課題として話し合われています。この問題は、これからも長く議論が続く重要なテーマになると考えられます」

メカラー・クラフト・ジュリア記者「ここ沖縄のアメリカ軍基地でも、AIの導入が始まっています。今年から嘉手納基地に配備されている無人偵察機MQ-4トライトンは、アメリカ軍が運用する最新の監視用ドローンです」「AIによって飛行経路の最適化やデータ分析が行われ、遠距離を長時間にわたって自律的に監視することができると言われています」

「しかし、この配備について地元や県民からは『どんな技術が導入されているのか分からない』『これが沖縄をより攻撃対象にしてしまうのでは』といった不安の声があがっています。この状況についてベンソン博士に伺いました。

ベンソン博士「私の理解では、沖縄の人々が抱えている大きな懸念の一つは「基地疲れ」だと思います。その背景には、アメリカが将来的に在日アメリカ軍の規模を少しずつ縮小して、負担を減らしていくのではないかという期待もあると思われます。その中で、今回のような新たな配備が行われると『むしろアメリカはこれからも長期的に関与を強め、基地の存在感が増すのでは』という受け止め方につながる可能性があります。

「もう一つの側面として、沖縄と日本政府との間にある緊張感も無視できません。日本の防衛省は、こうしたシステムの導入を支持しています。だからこそアメリカ軍や日本政府には、これらのシステムの目的や利点について、丁寧に説明する責任があると思います」

「実際、このシステムは無人で武装もしていません。この点はとても重要です。ただ、情報収集・監視・偵察を目的とする技術である以上『将来的に沖縄が攻撃対象として見なされやすくなるのでは』といった不安が出てくるのも理解できます」

ベンソン博士は、MQ4の配備は従来よりも騒音が小さく、運用頻度も低いため、地域への影響が抑えられ、一方で、高高度・長時間の広域での監視が可能となることで、継続的な情報収集体制を強化することができ、安全保障上の抑止力の向上にもつながると解説します」

メカラー・クラフト・ジュリア記者「新しい技術を私たち自身がどう理解し、どう向き合っていきたいのか、技術の進化とともに、こうした安全保障の対話のあり方も丁寧に見直していく必要があると感じました」

ここまで、カラー・クラフト・ジュリア記者とお伝えしました。