戦後80年の節目に戦争について考えるシリーズ「たどる記憶・つなぐ平和」です。沖縄戦史の中で西表島の戦争被害については「鉄の暴風」といわれた or 激しい地上戦を経験した本島などと比べて、然程大きなものであったとは考えられていません。

しかし西表島、船浮集落に今でも残る戦争遺跡は軍が駐留することによる住民との関係など、とても大切なことを伝えてくれています。

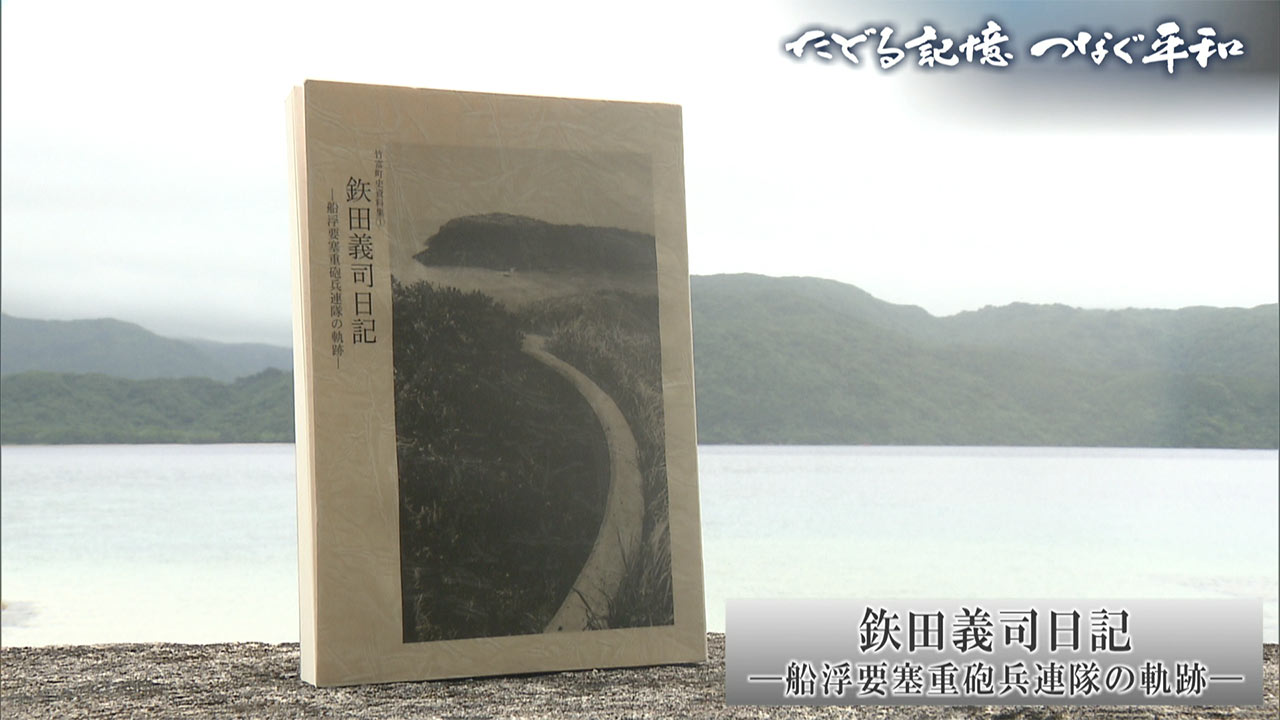

鉄田義司「船は船浮に入港した。初めて見る南国の風景、それは珍しいの一言に尽きる。甲板を離れることも忘れて眺め入った。人影のない緑の静かな絵の島に、我々は上陸して、この島を守ることになるのであった」

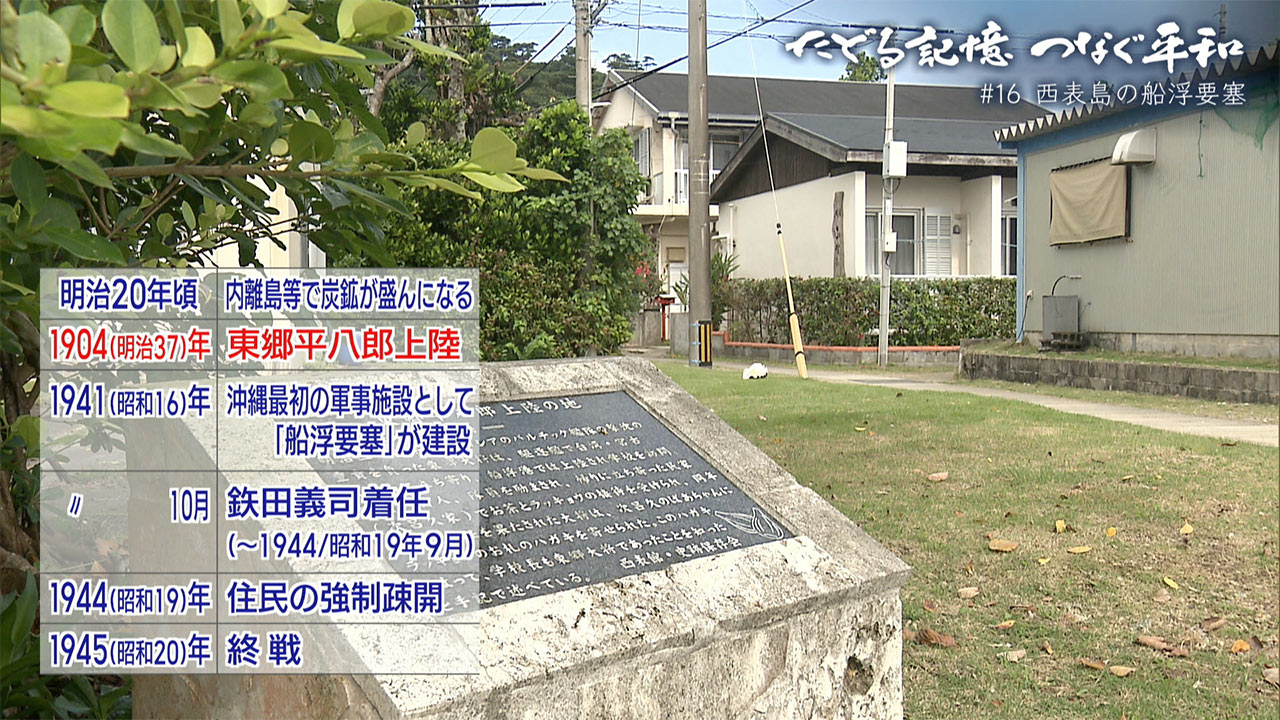

1941(昭和16)年、この地に着任した陸軍少尉鉄田 義司(てつだ・よしつぐ)が残した日記です。

西表島の西の端「奥西表」とも称される船浮。人口わずか50人たらず(2025年4月現在46人)、船でしか訪れることのできない風光明媚な地域です。ここには80年前、旧日本軍が要塞を築き駐留していました。

池田 克史さん「この左に見えている山が内離島、その他の前方の山は西表島、ずっと囲まれているんですよね。山に囲まれているので北風にはとても強い」

船浮の地形を説明するのはツアーガイドの池田 克史(いけだ・かつふみ)さん。

池田 克史さん「ですから大きな船、タンカーや軍艦なども容易に入って来られる西の玄関口、そういう重要な位置関係にあったんだと思いますね」

船浮湾は外洋に向かって内離(うちばなり)島、外離(そとばなり)島が位置し50m以上の深さがあるため現在、国際避難港に指定されています。

明治時代、炭鉱として石炭を産出していたこの地域に軍港整備の必要性を報告していたのは日露戦争で連合艦隊を率いた東郷平八郎でした。その後1941(昭和16)年、内離島・外離島・船浮集落周辺に要塞が建設され、県内で初めての軍事施設が誕生します。

池田克史さん「国内の西の国境沿い。石油とか原油とかを運んでくるときの中継基地というのが一番の目的として造られたというのは聞いています」

戦況が悪化してくると軍は住民にある命令を出しました。

池田克史さん「集落を軍が使うということで1944年11月30日をもって退去してくださいという」

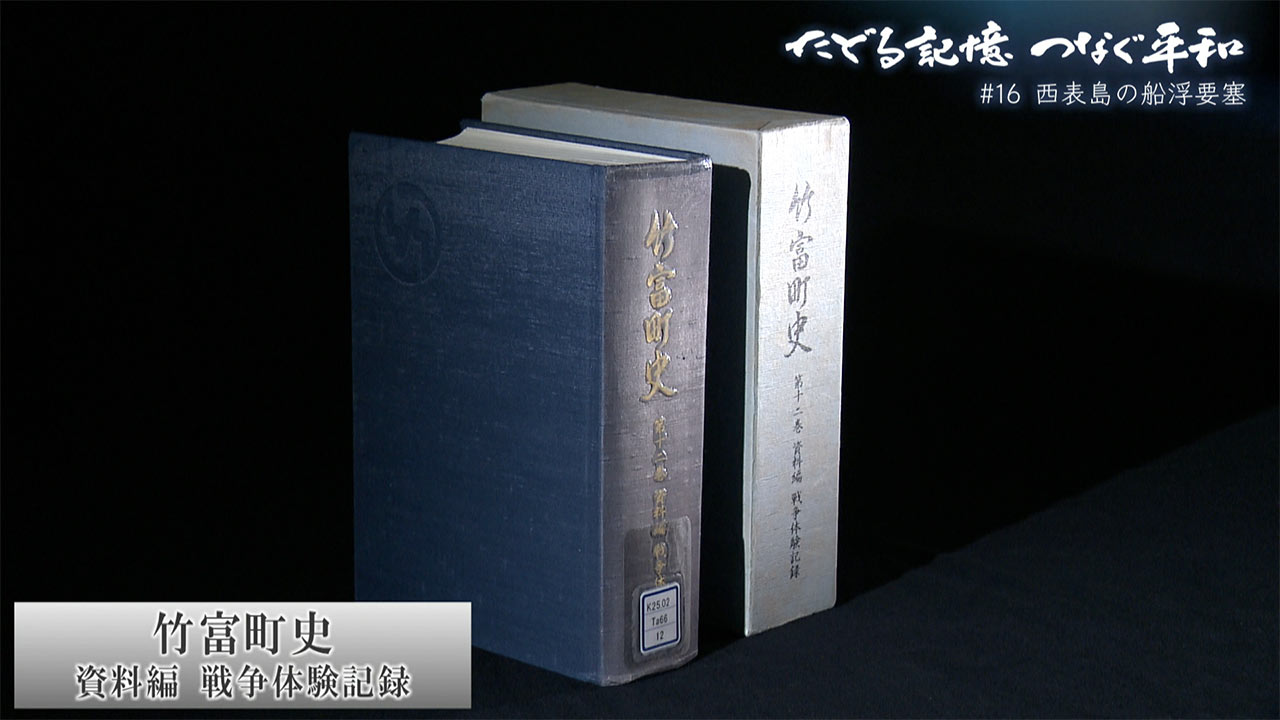

軍命による強制疎開です。船浮の住民は同じ西表島の大原や祖納(そない)、波照間島、台湾などに疎開することになり、その時のようすは「竹富町史」に体験記として記載されています。

山田 厳さん(当時9歳)強制立ち退き「戦争が段々と厳しくなってきたので、とうとう船浮は軍命に基づいて立ち退きをしなければならない羽目となった」

山崎 国雄さん(当時10歳)「150人から200人ぐらいの兵隊がやって来て、強制的に学校を兵舎として取り上げた」

農家だった池田さんの祖父は部隊の食糧調達員として集落に残り、そのとき6歳だった池田さんの父、豊吉(とよきち)さんも一緒に集落で過ごしていました。

池田 豊吉さん(当時6歳)「船浮港は天然の良港ということで、日露戦争以来、日本軍の海軍基地として利用されてきたことも後になって分かった」

幼かった豊吉さんは、記憶が断片的としながらも町史に体験を語っています。

池田 豊吉さん「軍専用の壕の中から米軍の攻撃によって日本の輸送船団が次々と炎を上げて沈没していくのを、この目でしっかりと見た。」

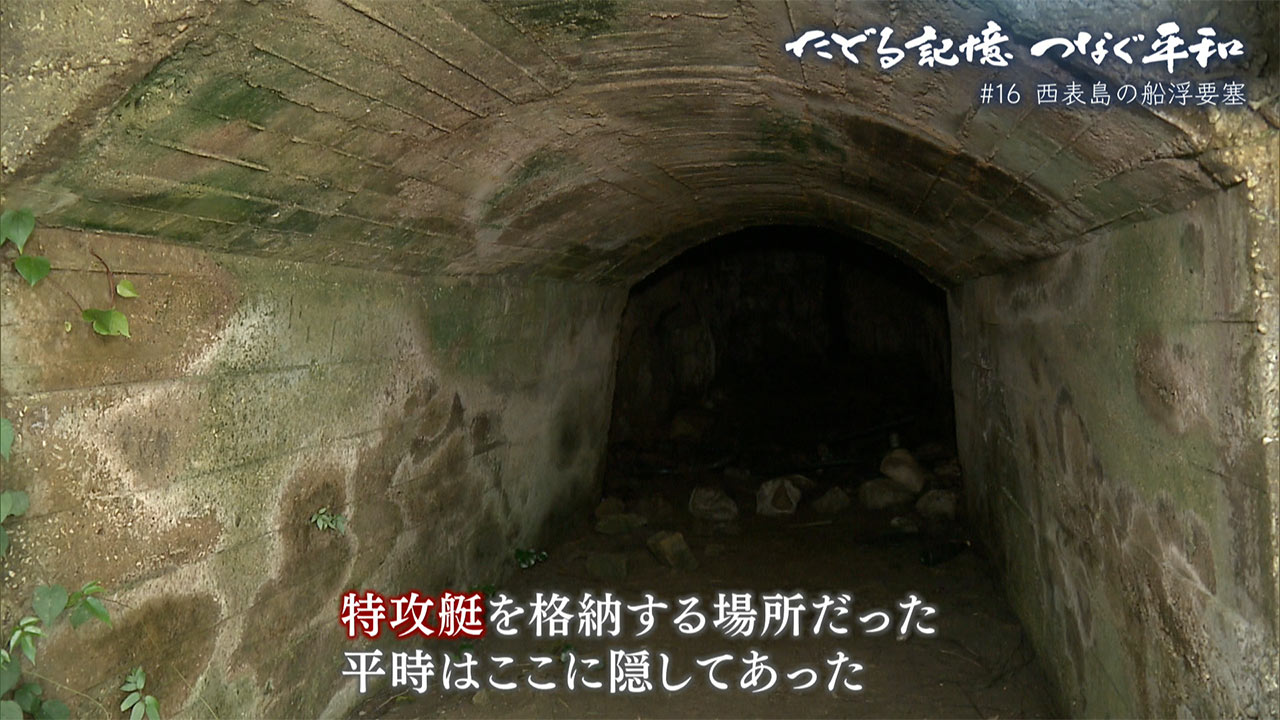

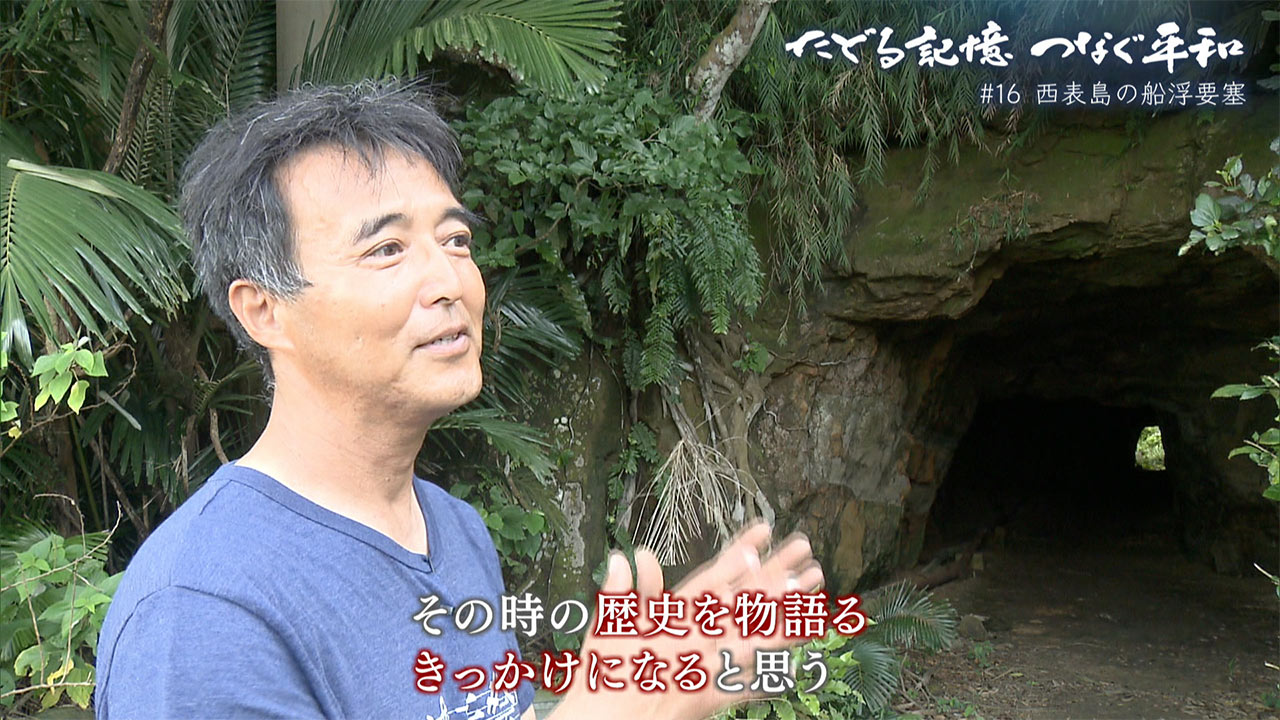

船浮集落の軍用防空壕。この「軍専用の壕」が今も集落の端にほぼ当時のままの姿で残されています。

池田克史さん「ここがですね船浮の戦跡の一部なんですけど、防空壕、第2次世界大戦の時に掘られています」「ここが特攻艇を格納する場所だったそうです。(「震洋(しんよう)」という特攻艇なんですけど平時はここに隠してあって」

ただ、この特攻艇が実際に使われることはありませんでした。他にも、発電室や弾薬庫、軍によって作られた桟橋の基礎、土塁などが当時の姿を留めていて、要塞としての形が今も残っています。

池田克史さん「今はもうこういうの誰も話さなかったら何かわからないで埋もれていくんですよねジャングルに」

これらは2006(平成18)年に発行された県立埋蔵文化財センターの資料に「船浮要塞跡」として詳しい調査結果が掲載されています。ただ壕の中は徐々に崩落や落盤が進んでいます。

池田克史さん「西表の中でもこれだけしっかり戦跡として残っているのは珍しいと思います」「だから今形が残っている状態のときに戦跡指定してもらって、ちゃんと整備して、ものが残るということはその時の歴史を物語るきっかけになると思うんですよね」

その思いは父親の豊吉さんから受け継がれていると池田さんは言います。

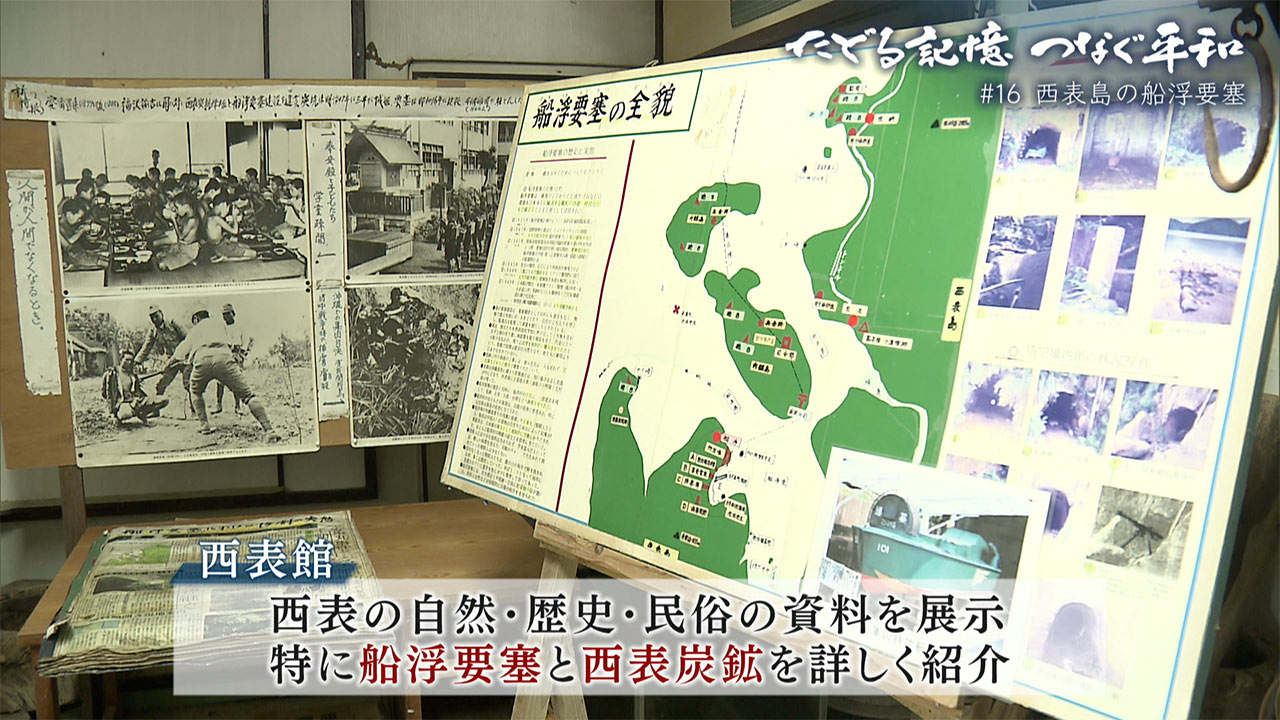

西表館 池田克史さん「ここが父がつくった資料館ですね、個人の資料館なのでちょっと小さいですけど」

その名も「西表館」。西表島と船浮の歴史や文化、中でも「船浮要塞」について詳しく解説しています。ロシアの大学に留学していた池田さんが1999(平成11)年に船浮に戻ってくると、豊吉さんが一人でこの資料館を作っていたのだそうです。

池田克史さん「当時の目撃者というか一員として多分そういう使命感を感じていたんだと思う」「船浮という場所は船でしか渡れない陸の孤島といって来づらい場所ですけど、第2次世界大戦のときに作られた船浮要塞、こういう歴史があったり内離島で探鉱事業が行われていた、この小さなエリアの中に珍しく重要な歴史が詰まっている」

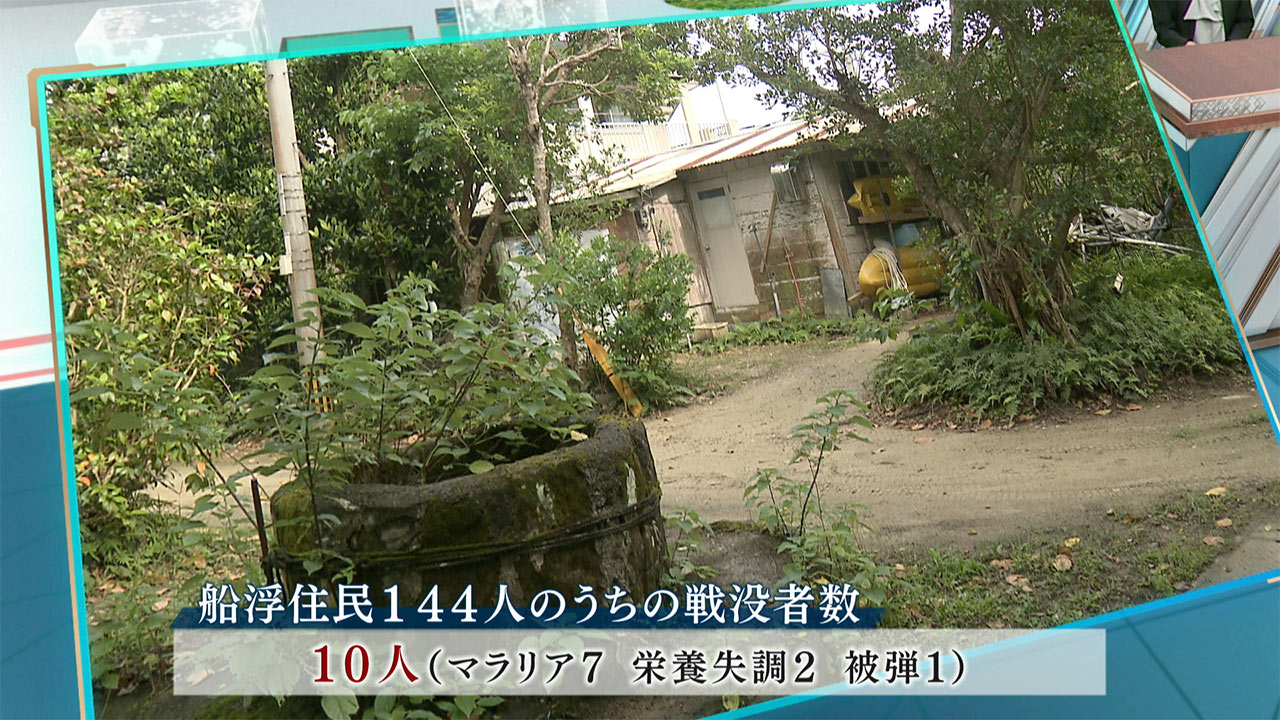

住処を追われた住民が終戦後に戻ってきたとき目にしたものは、変わり果てたふるさとの姿でした。

井上 文吉さん「船浮に戻って集落を見ると惨憺たる状態だった。家屋は壁が全くなく、畳を残して素っからかんの状態になっていた」

山﨑 国雄さん「大原に移住した家族は、荷物を担いで着のみ着のままで帰って来た。集落は軍によってめちゃくちゃに荒らされていた」

池田 豊吉さん「船浮は宮古民政府の開発隊が引き揚げてから、学校も村も人が減って、静かな農村としての戦後を歩み始めた」

村山 信安さん(当時12歳)「戦争は勝ったにしても負けたにしてもしない方がいい。やはり戦争は惨めである。平和な社会が何よりも尊い」

当時の船浮集落の人口は144人で、そのうち10人がマラリアや栄養失調、被弾により命を落としました。強制疎開がなかったら或いは死ぬことはなかったかもしれません。

内離島と外離島は現在、崩落が激しく安全管理上の理由から島全体が立ち入り禁止となっています。池田さんはリクエストがあれば船浮集落の戦争遺跡を案内してくれます。詳しくは「ふね家」にお問い合わせください。