全国におよそ40箇所ある少年院、このうち沖縄少年院には犯罪を起こし警察に逮捕・送検され家庭裁判所から「少年院送致」の保護処分を受けた少年たちが在院しています。再び犯罪を繰り返さないために、少年たちを支える法務教官と沖縄少年院が行っている「社会復帰」への取り組みを取材しました。

海邦寮・法務教官「起床」

少年院の1日が始まります布団を畳み、掃き掃除をするなどして自室を片付けたあと、朝食の準備に取り掛かります

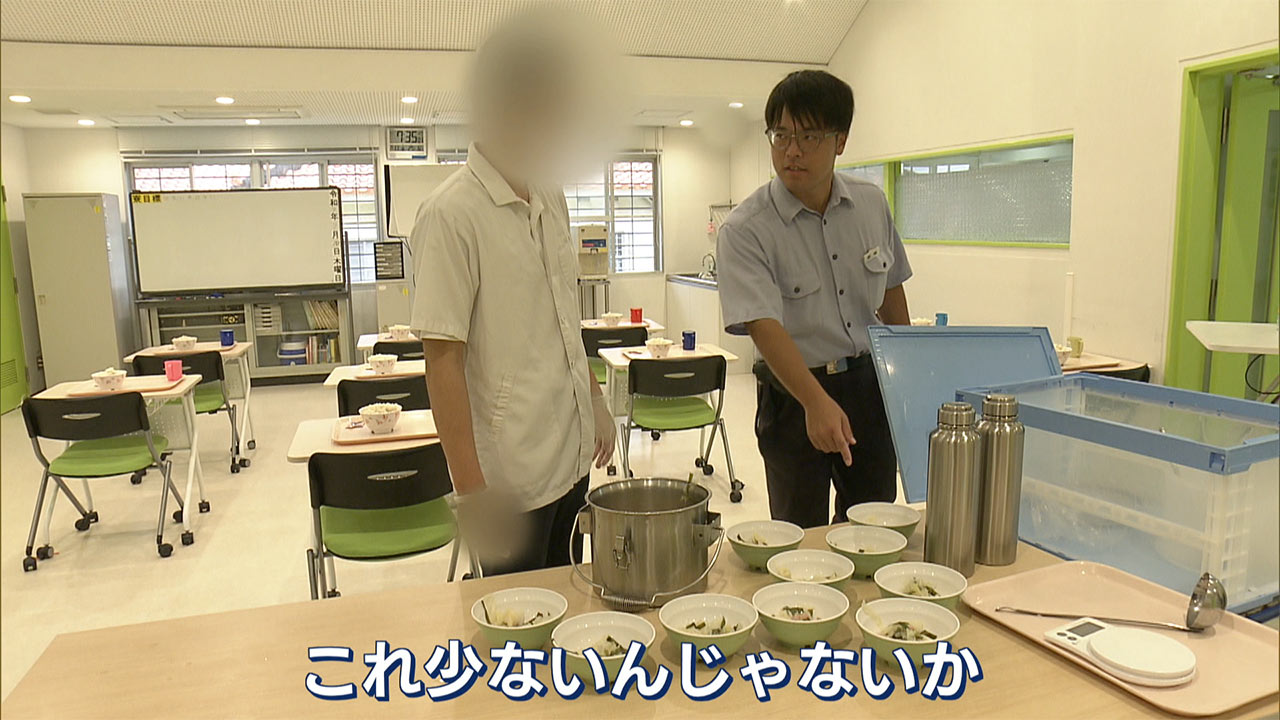

少年と海邦寮・法務教官の会話 少年「点検お願いします」法務教官「これ少ないんじゃないか」

この日の朝食はご飯にキャベツの味噌汁、ふりかけ、個包装の味噌、みそ汁の量も具と汁に分けて配膳、わずかな違いがトラブルの火種になることもあるため細かいルールが設けられています。

法務教官「はい、どうぞ」

十分な睡眠と三度の食事、規則正しい生活習慣を身につけていきます。糸満市の沖縄少年院には家庭裁判所で少年院送致の保護処分を受けた14歳以上~20歳未満の少年およそ40人が在院しています。

彼らは3段階に区分され、それぞれの段階に応じた教育内容が設定されています。しかし、ここ数年「ある事件」で処分を受けた少年が増えていると話します。

木原徹也 統括専門官「ここ数年、大麻取締法違反だとか麻薬及び向精神薬取締法違反、特別法犯で入院してくる少年というのは沢山いるのかなという風には捉えています」

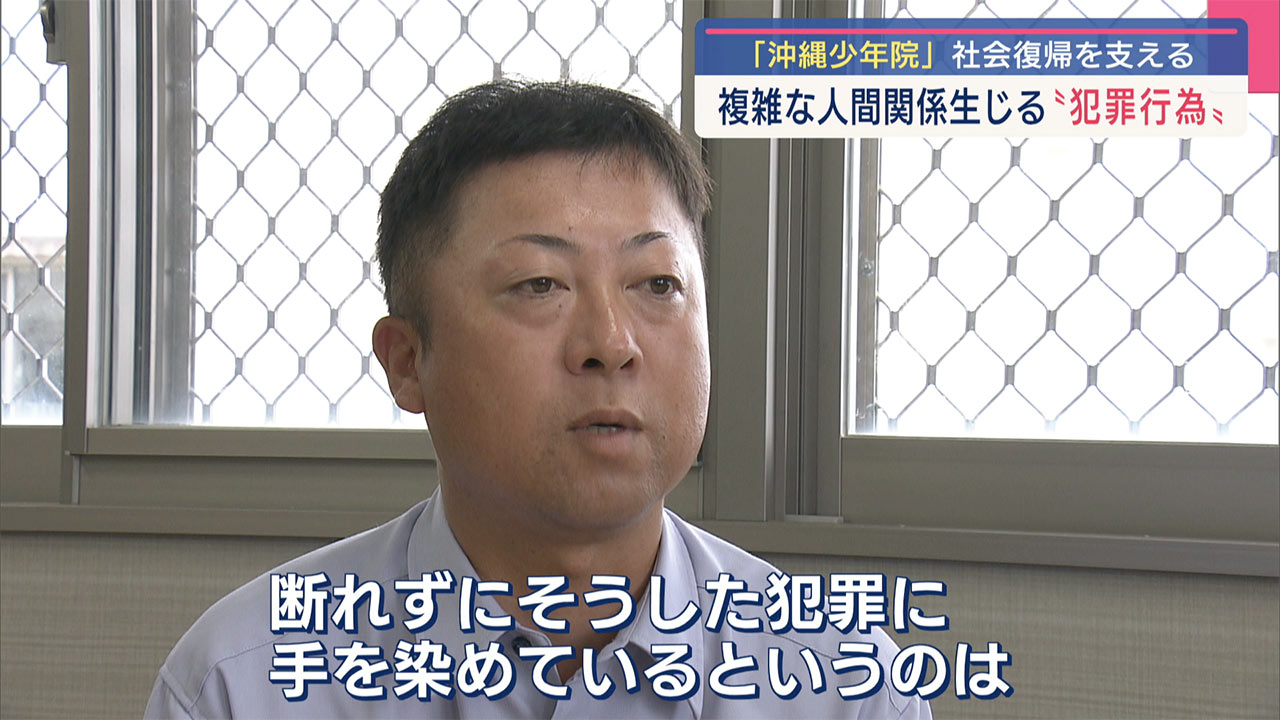

木原統括専門官は犯罪に手を染めてしまう1つの要因として、沖縄ならではの地域性が大きく関係していると指摘します。

木原徹也 統括専門官「よその地域に比べても先輩後輩の関係性というか、つながりがすごく強いなという風に感じていて」「断るに断れずにそうした犯罪に手を染めているっていうのは、少なくないのかなというふうに認識しています」

さらに今年に入り県内では指定薬物「エトミデート」所持で若者が逮捕される事件が相次いでいて、薬物の乱用が懸念されています。

知念永樹法務教官「姿勢、楽にしような」

少年院では、彼らの再犯防止を目的にした「特別生活指導」に力を入れています。例えば薬物使用の危険性を学ぶ講義、法務教官が少年と直接向き合い、再び罪を犯さないため自分の過ちと向き合う時間を設けています。

少年「もし使用したらどうしたらいいですか」

知念永樹法務教官「みんなさ、その捕まってまた少年院に行くとか、刑務所に行くとかっていうのを怖がって、結局誰にも話できないというのがあるさあね、それは避けてほしいわけ」

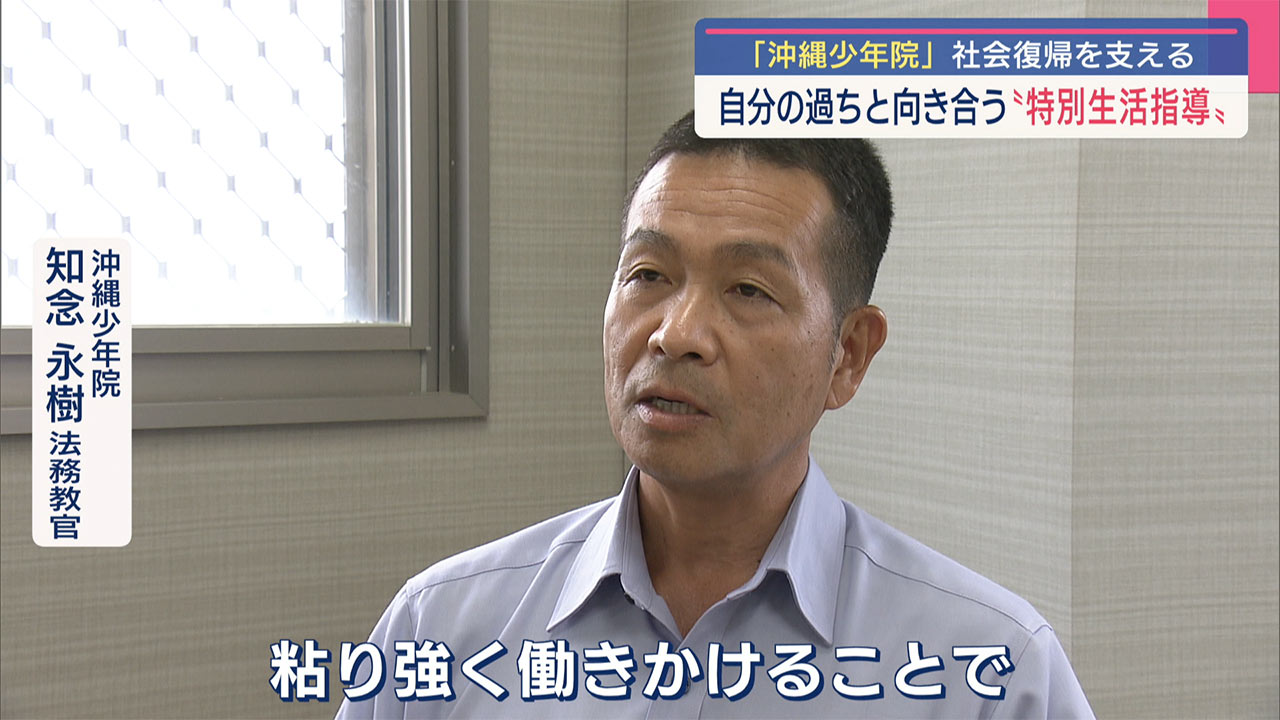

彼らと25年間向き合ってきた知念法務教官「正面から向き合うことを大切にしています」

知念永樹法務教官「粘り強く働きかけることで、人生これでいいのかなって考え始めたら少年のカリキュラムも真剣に受けるようになるし」「我々の助言指導もやっぱり素直に聞き入れてくれる」

少年院では退院後の社会復帰を見据え、溶接の資格を取るための練習や、伝統工芸「やちむん」を制作するなどして実践的な技術や知識を習得する「職業指導」を行います。教官の指導のもと作業を進める少年たちこの取り組みには目的があると言います。

木原徹也 統括専門官「なかなか勉強できなくって周りから取り残されていって、あるいは、いろんな暴力を受け続けてっていう、いい思いをしてこなかった自己肯定感がすごくこう低い子がやっぱり多いので」「資格として目に見える形で自分で手にするというのは自己肯定感の向上につながっていくのかなとは捉えているところです」

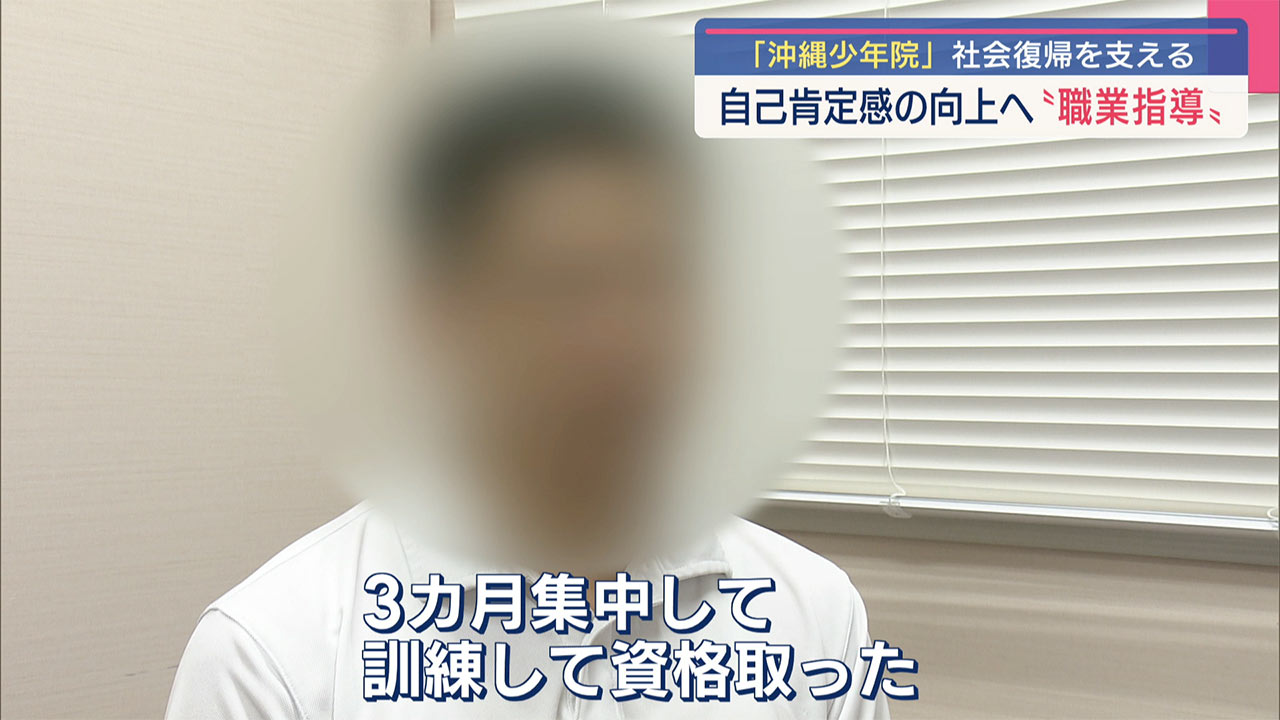

彼はSNSで「大金を稼げる」という甘い言葉につられて特殊詐欺に加担、家庭裁判所から処分を受け入院しています。

Q少年院送致と聞いたときどう感じたか?

少年「もう反省とかそういうより前に、まじかって、しかも、もう遊べないじゃんとか、1年どうしようみたいなことしか正直頭にありませんでした」

厳しい規律のなかでの生活「やってられない」と感じることもあったと言いますが職業指導を受ける中での心境の変化を教えてくれました。

少年「自分が180度変わるきっかけというのがあって、それが内地の少年院に資格を取りに行ったことなんですよ」「3ヶ月で集中して訓練して資格取るみたいな感じで、それで自分はかなり考え方とかも変わりましたね

また、彼らと法務教官の「交換日記」1日の出来事や感じた事などを書き込み、教官がアドバイスやコメントをする取り組みです。

ある罪で2年間の少年院送致の処分を受けた少年、これまでに6冊のノートに自分の心境をつづってきました。

Q最初のページ覚えていますか?

少年(10代)「印象としては字が汚いですね」「本当に何で書くのかがわからなくて、何で書かないといけないんだろうと思いましたね」「先生たちの考え受け入れるつもりありませんでした」

毎日やりとりをする日記、ある日、教官から書かれた「一言」が自分の居場所を再確認する機会になったと話します。

少年(10代)「周りは君のサポートをする準備をしています。あとは主人公である君が自分の人生を変えるのです」「毎日『もうお前の居場所があるからよ』って言ってくれたり、本当にいい親のところで生まれたなって思ってます」「高卒認定の資格を取る勉強をしてるんですけど、自分に知識になることを優先にして生活設計は具体化していってるところです」

彼らの社会復帰を目指したカリキュラムと、それを支える法務教官。「自分の力を信じ進んでほしい」と日々、彼らの背中を押します。

木原徹也 統括専門官「ここで大事なことは失敗しても自暴自棄になるんじゃなくて、学んで次に活かして頑張ろうかなって思ってくれれば」

知念永樹法務教官「大金持ちじなくても、地位や名誉がなくてもいいから自分の力を使って、日々、一生懸命生きていけるような子になってくれたらなとは思います」

少年たちの非行の背景には地元の先輩・後輩の繋がりだけでなく、家庭環境も大きく影響しているということです。法務教官らは少年が社会に復帰した際、再び成長できるような環境を作れるように保護者や社会全体で支えていきたと話しています。

また、沖縄少年院では県内企業による合同就職説明会を開催するなどして、矯正教育だけでなく出院を見据えた取り組みも行っているということです。