シリーズでお伝えしている「たどる記憶・つなぐ平和」きょうは、少年たちが体験した沖縄戦です。沖縄戦では、故郷を守るためにと10代半ばの少年たちがゲリラ部隊として戦場に駆り出されました。QABでは2018年に「護郷隊」と呼ばれた彼らの姿を明らかにしようと取り組む男性を取材。その内容を一部、再構成してお送りします。

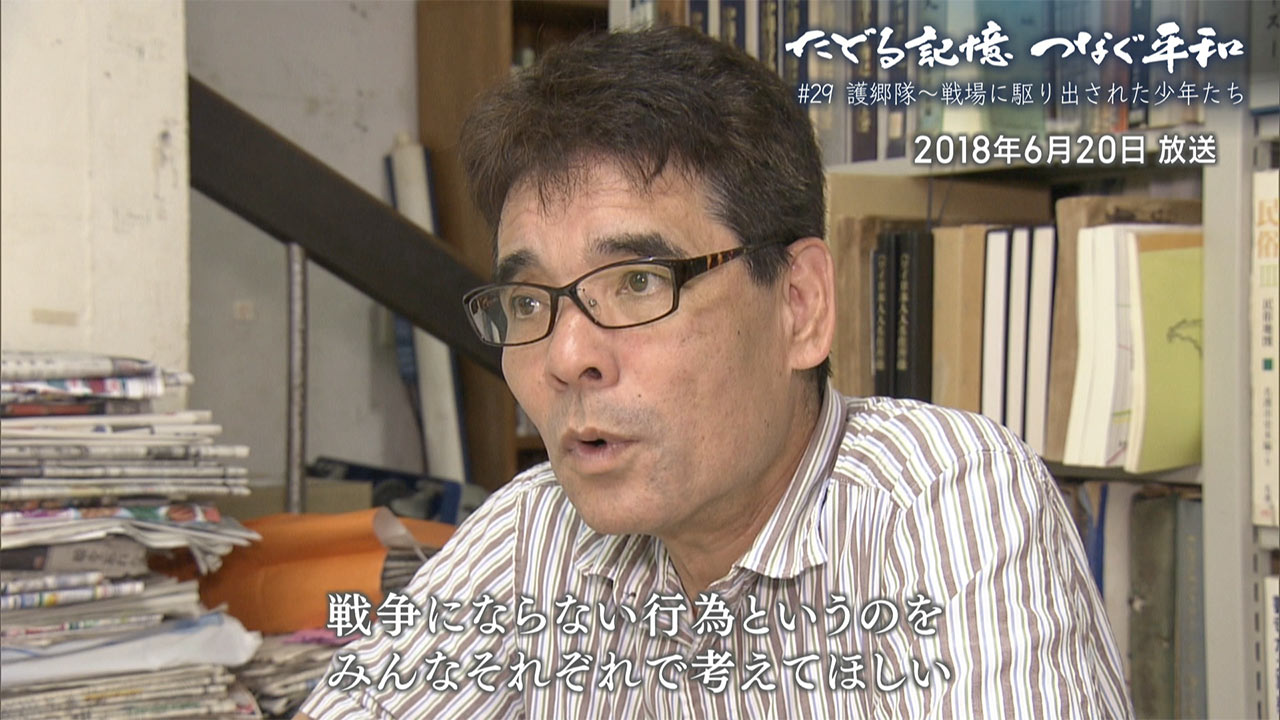

浦添高校で講話を行ったのは、名護市教育委員会市史編纂係の嘱託職員川満彰さん。

川満さん「私は、1960年生まれですので戦争のことは全然知りません体験者じゃない」

川満さんは、元護郷隊員のメンバー50人への聞き取りや、護郷隊を組織したスパイ養成学校陸軍中野学校について調査してきました。

川満彰さん「僕の中で聞き取りをしていくと、なんで自分たちが戦争に取られていかないといけなかったのか?川満さんって逆に聞かれてしまうんですよね。戦争体験者から投げかけられる重い言葉。川満さんは責任をもって答えないといけないと、10年かけて調べ上げ、1冊の本にまとめました」

1944年10月下旬、まだあどけなさが残る10代半ばの少年およそ1000人が護郷隊として召集されました。国が守るべき少年たちを召集した最も大きな理由が兵士不足でした。大本営は、召集年齢を徐々に引き下げていき、当時青年学校に通っていた少年たちは志願兵という形で召集されたのです。

浦添高校での講話 川満彰さん「僕たちの世の中では召集されても僕たちは行かんぞって思うよね。私は逃げる、だけどね逃げられないんだよ、どんなしても逃げられない」

護郷隊を組織した村上治夫陸軍大尉は、少年たちにこんな言葉を投げかけました。

「護郷隊が嫌な奴は、前に出てこい・・・・よし!君らは、志願だ!!」

川満彰さん「15・16歳が一人の隊長に向かって嫌なやつ前に出てこいっていってできないよね」

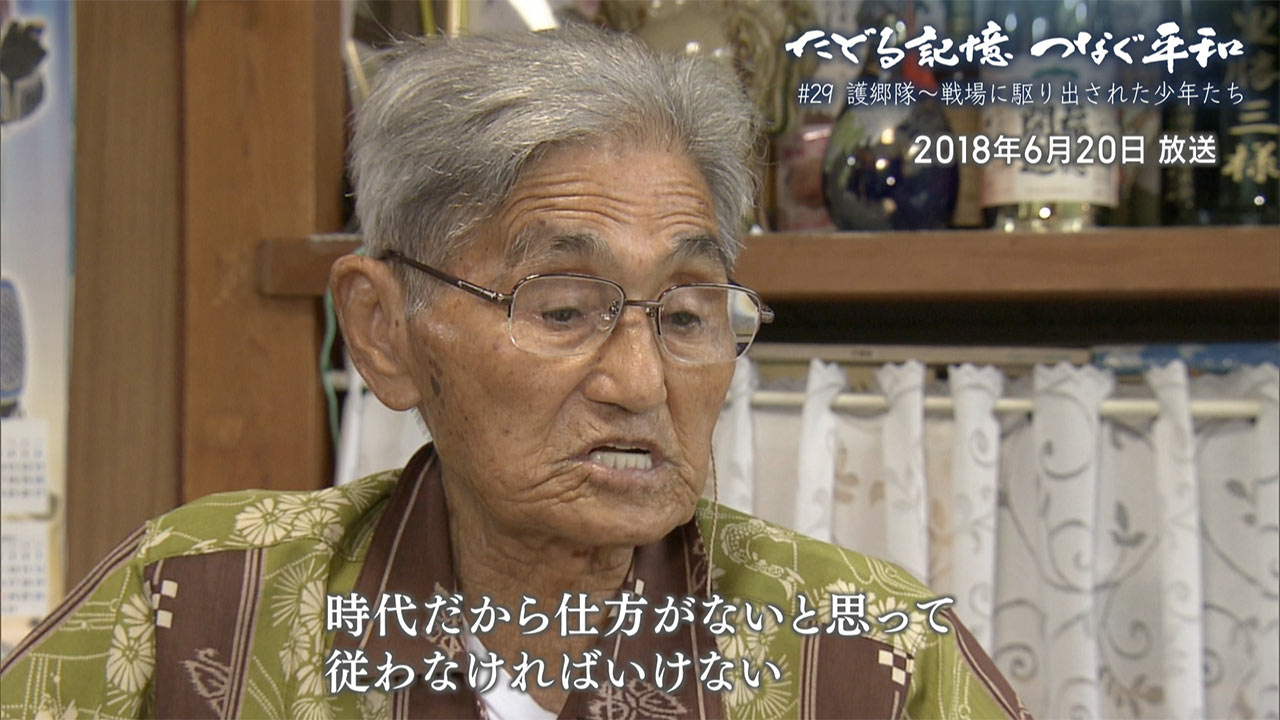

元護郷隊員で当時17歳だった玉里勝三さんは、2人の兄が戦死したとの知らせが入った5日後に召集令状が届きました。

玉里勝三さん「護郷隊はね、志願で行ったといっているところもあるがね。どこのバカが志願で行く人は一人もいないわけ。時代だからね。仕方がないと思って従わなければいけないんだよ」

半ば強制に近い形で集められた少年たちを待ち受けていたのは厳しい訓練でした。

川満彰さん「地域地域で集められているから、殴れって言われたら自分たちで殴らせる。幼馴染が多いだからペタってやってしまう。バカヤローこうだってやる、それを見た瞬間にこれをやらないと自分たちもやられるってやるだから殴り始められるよ」

少年たちは、こうやって戦争で相手を殺す教育を徹底され、そう育っていきます。

川満彰さん「胸がえぐり取られていて肺がぷかぷかしていたと僕に言いよった。」「なんとも思わなくなっていたって。そばで友達が死んでもなんとも思わなくなっていた、まるで妄動だったって」「涙も何もでない。まるで機械のように相手を殺していく、それが妄動」

また心に深い傷があることも伝えていました。

川満彰さん「15歳、16歳、17歳が、相手を殺す。何人殺したんですか?言わない。何発撃ったっていう話はする。ずっとこれをね今お元気のおじいちゃんたちは、心にずっと抱えてしまっている」

護郷隊の少年たちが歩んだ歴史は、決して過去のものではありません。

玉里勝三さん「あんたがたよく聞けよ。軍隊は今さかんに自衛隊は国を守る、国民を守る、今は平時災害が起こったときにやることは、それは素晴らしい。しかし、戦闘になったら国も守らない、国民も守らない、国民のものを取るんだよ。少し邪魔になったらスパイと言って殺す」

川満彰さん「戦争被体験者こそが、戦争を伝えることだと思っています。戦争は逃げられないっていうことを聞いて頂いたら、戦争にならないようにするという行為が生まれてくると思いますので、戦争にならない行為というのをみんなそれぞれで考えてほしいな」

7年前に放送した内容を一部再構成し、お送りしました。

川満さんによりますと、沖縄戦当時、護郷隊には「32軍が壊滅後も最後まで生き残って米軍基地をゲリラ戦で襲うよう」命令が下っていたといいます。少年たちは捨て石として終わらない戦争を強いられていました。

戦後80年が経ち、体験者の高齢化が進む中、戦争を知らない私たちはそれを嘆くばかりではなく戦争の本質に向き合い考える必要があります。