シリーズでお伝えしている「たどる記憶つなぐ平和」です。今回は、沖縄戦で亡くなった県外出身者の慰霊祭についてお伝えします。

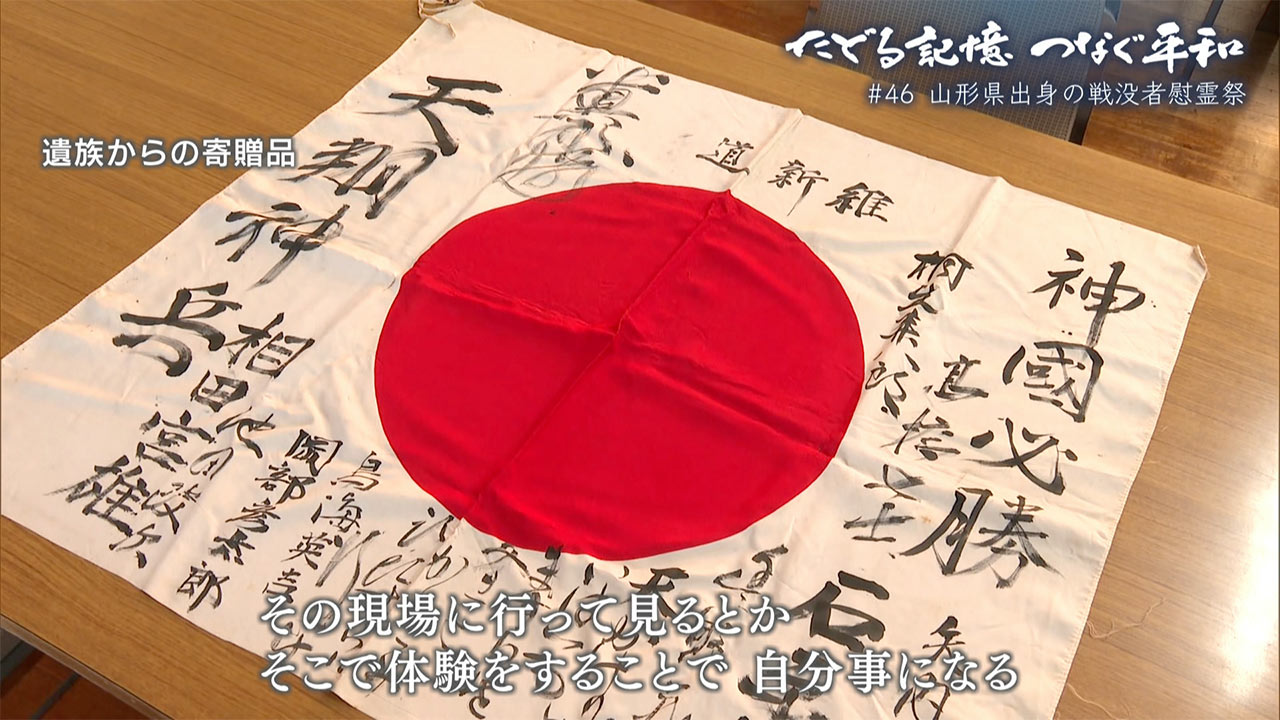

県内には県外出身の戦没者を追悼する塔が沖縄以外の全46都道府県分あり、その一つ、山形の塔できのう慰霊祭が行われました。その様子を、YTS・山形テレビが制作した特集を一部再構成してお送りします。

糸満市にある山形の塔。沖縄や太平洋地域の戦地で亡くなったおよそ4万人の山形県出身者を追悼しています。塔が立つのは、山形から出兵した「霞城連隊」が最後を迎えた場所です。

部隊の正式名称は「歩兵第32連隊」。山形市を拠点に、中国大陸に派遣されていった部隊が最後に向かったのが沖縄でした。3000人以上が派遣され、そのほとんどが命を落としています。

小関善次郎さん「これぐらいしかない。この人が戦死」

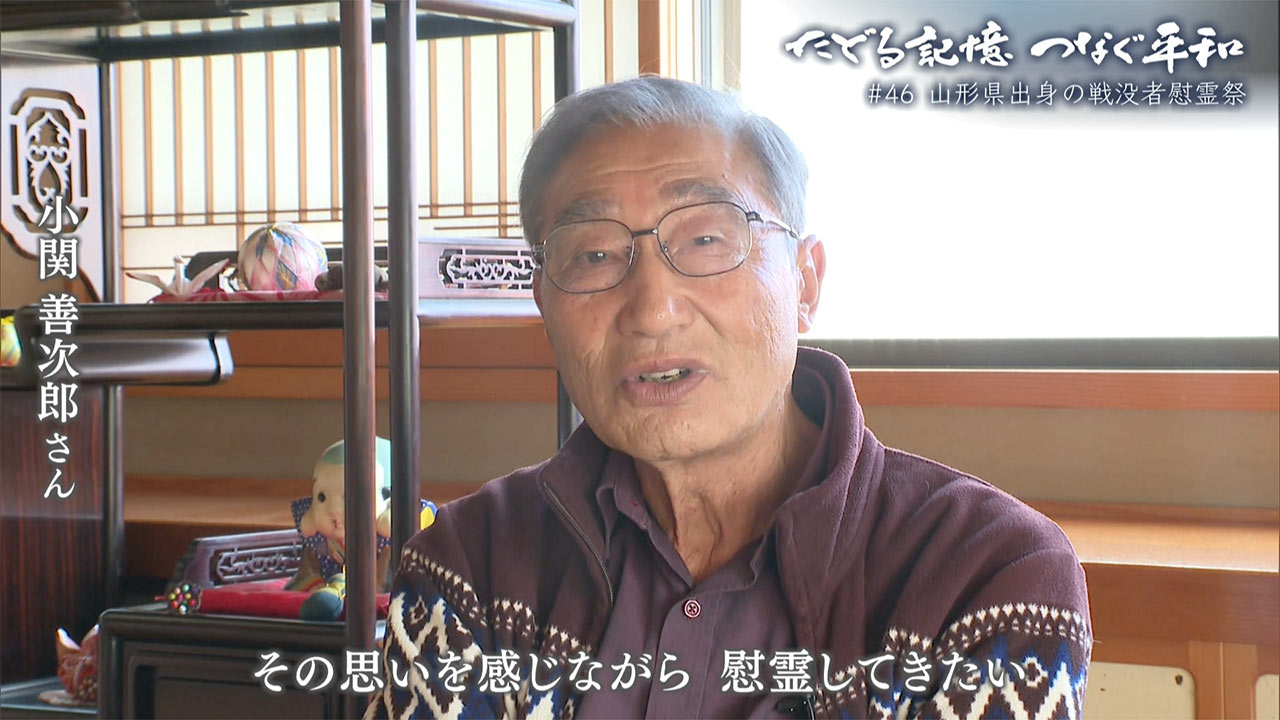

霞城連隊に所属し、沖縄で戦没した小関正雄さん。遺族の小関善次郎さんも慰霊祭に参加しました。

小関善次郎さん「どんな思いで戦争に向かってどんな思いで死んでいったのか。その思いを感じながら慰霊してきたい」

正雄さんは沖縄戦下の「前田高地」の戦いで、命を落としました。帰還兵の証言では、体調不良だった正雄さんは上官から休むように指示された中、戦闘への参加を志願したと伝えられています。

小関善次郎さん「終戦の3カ月前に亡くなった。上官の言うことを聞いていたらどうなっていたか。自分の人生も変わっただろうに」

山形県内にある九里(くのり)学園高校。

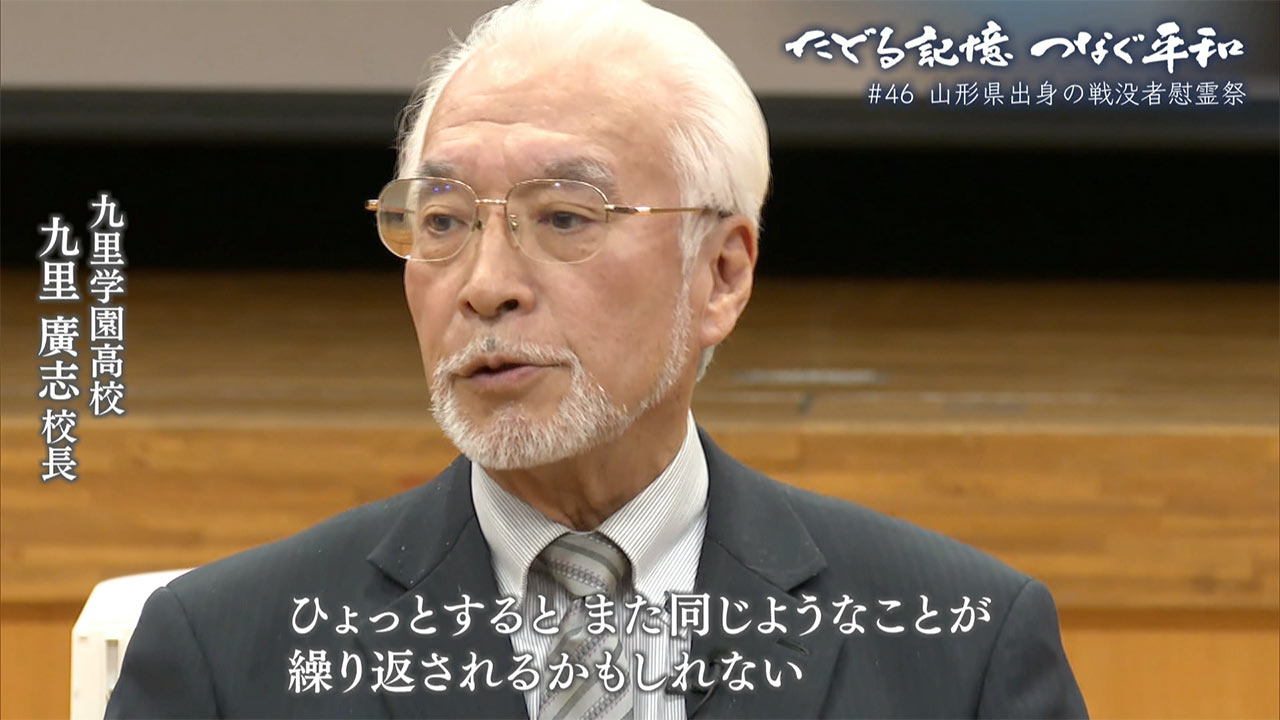

九里廣志校長「ひょっとするとまた同じようなことが繰り返されるかもしれない。そんなところに君たちと一緒に行きます」

九里学園の九里廣志校長。生徒を引率して、慰霊祭に参加前から事前学習に取り組んでいました。

九里廣志校長「その現場に行って見るとか、そこで体験をすることで自分事になる。そういうことによって本当の知識になる。知識が本当のものになると次の行動につながっていく私はそう思っている」

これまで行ってきた事前学習では、アメリカ軍基地の問題や台湾有事の可能性についても触れ、生徒たちに「自分事」として考えるよう教えてきました。

九里廣志校長「こんなことになったら自分だったらどうするか1人1人違うと思う。君たち1人1人がこれからどんな思いで平和をつくっていくか、それを考えほしい」

そして、糸満市で開かれたきのうの慰霊祭。式典には山形県の吉村知事ほか、山形側と沖縄側の関係者が出席しました

新野依莉さん「一番疑問に思ったのは、どうして罪のない国民が殺されないといけなかったのかということです。国民はガマの中で、兵隊の盾のような存在にされたり、爆弾で手足がなくなったりなど、ひどい仕打ちを受けました」

九里学園の生徒を代表してあいさつをした新野依莉さん。塔が追悼する日本兵の犠牲だけでなく、事前学習で学んだという沖縄戦での住民の犠牲にも思いをはせていました。

新野依莉さん「沖縄は観光地としか知られていない部分が多い。沖縄に来ていろいろな戦争の塔など行くことで、沖縄も別の顔があると思った。学校で戦争の話を聞いていくうちに、かかわりのない人が巻き込まれたというのが自分的に許せなく思って、だからこそ慰霊祭で、国民が巻き込まれたことを伝えて、国民が巻き込まれないようにしてほしいと思ったので、そういう言葉を言いました」

一方、今回初めて沖縄を訪れたという小関さん。式典で花を手向けていました。そして。

小関善次郎さん「戦争で出兵して戦没したとなると『故郷』が一番いいのではないかと。実際来てみると戦後80年となったが(戦跡など)回ってみるとまだそんなに年数がたっていないと感じた」

本島南部を中心にある各都道府県の慰霊塔。そこをきっかけに、住民を巻き込んだ沖縄戦の地上戦の実態が県外にも伝わることを、願ってやみません。

今回慰霊祭で訪問した山形側の参加者は、ひめゆりの塔なども訪れたといいます。住民を巻き込んだ沖縄戦の実相、その理解を深める機会になったようです。

参加した山形の高校生は「正しい情報を次世代に伝えていくことが、今を生きる私たちの責任だと思う」と話していました。

沖縄戦についても様々な解釈がある中で、現場の実態をきちんと取材し、伝えていくことを私たちも 改めて意識していきたいと思います。