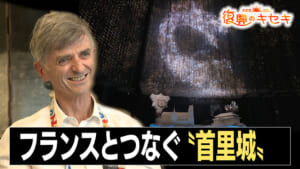

ここからは週刊首里城です。まずはこちらをご覧ください。木材を据え付ける宮大工や赤瓦を葺く職人たち。これは、今から30年以上前に沖縄戦で失われた首里城を取り戻そうと尽力した人々の姿です。

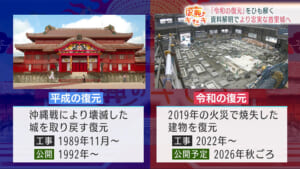

先月の放送でもお伝えしましたが、資料が乏しいと思われていた「平成の首里城」建設の様子を伝える映像が数多く残されていることがQABの取材で分かりました。1年後に完成が迫った令和の正殿「見せる復興」をテーマに、進捗状況は随時公開され来園者が見守る中、正殿はよみがえっていきました。

その一方で「平成の首里城復元工事」は多くの人の目に触れることはありませんでした。80年前の沖縄戦、その地下に日本軍の司令部壕が築かれたことでアメリカ軍の標的となり、灰燼に帰した首里城。本土復帰20周年を前に、失われた王国時代の象徴を取り戻そうと1989年、平成の復元工事が始まります。

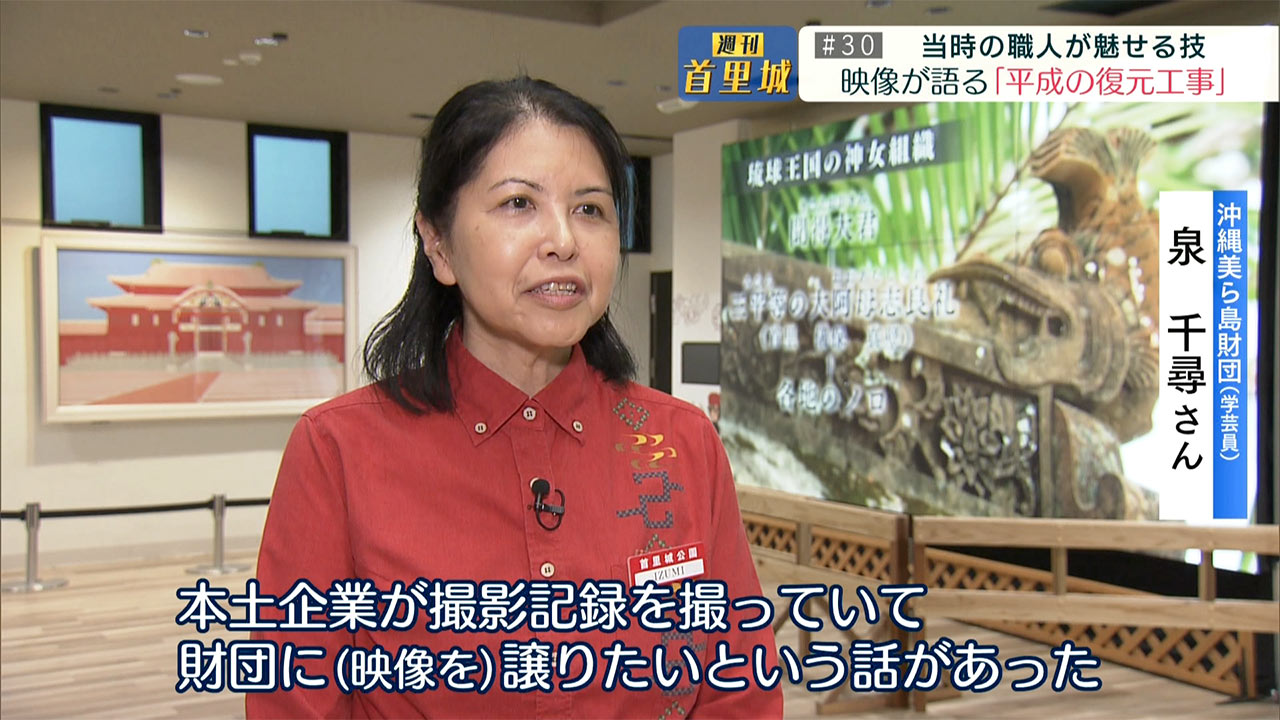

ただ、タイトな工期内に安全に作業を進めるため関係者以外の現場への立ち入りは許されず、メディアが撮影した映像もほんの僅か。工事の過程は、これまでベールに包まれていました。ところが、当時の様子を事細かに伝える映像が残されていたのです!保管していたのは首里城公園を管理する「沖縄美ら島財団」です。

沖縄美ら島財団・泉千尋さん「本土企業が撮影記録を撮っていて、財団に(映像を)譲りたいという話があった」

映像には、当時の琉大首里キャンパスの取り壊しから素屋根が建設され、首里城が形づくられていく様子が鮮明に映し出されています。財団の担当者によりますと、撮影したのは関係者から依頼を受けた県外企業で、長期にわたり変わっていく現場を記録していたといいます。

しかし首里城公園開園後、権利の所在が分からなくなり、2008年ごろ「映像を財団に譲れないか」と相談がありました。

沖縄美ら島財団 泉千尋さん「(映像は)県民の手元にあった方がいいとの判断があり、本土にあった映像一式を財団で購入する形になった」

記録映像の総時間は、約95時間にも及びます。

沖縄美ら島財団 泉千尋さん「正殿の各工程別の様々な記録、職人のインタビュー、すべて入っている。令和(の復元)とは少し平成は違うかもしれないが、ぜひ、こちらの平成の技というのも見てほしいと思う」

平成・令和と復元に携わる宮大工・山本信幸さん「若いなぁ」

この日、映像を見つめていたのは宮大工の山本信幸さん、平成の復元では大工の副棟梁、今回は総棟梁として2度目の復元に臨んでいます。

平成・令和と復元に携わる宮大工 山本信幸さん「多分これは私かな、そうですね、これそうですね」

映像には、倉庫に運び込まれた木材を確認する当時の山本さんが映っていました。

平成・令和と復元に携わる宮大工 山本信幸さん「若いですね。30代ですからね、30代も前半ですから、見ると当時に戻りますよ、気持ちが」

映っていたのは山本さんだけではありません、今回も龍頭棟飾の制作などに携わった山守隆吾さんや、建築士の平良啓さんといった、今も現役で工事を指揮する技術者の姿も。

宮大工・山本信幸さん「(平成の工事に携わっていた)みんな、見ると懐かしいと思う。もう亡くなった方もたくさんいますけど、動く画(え)で残ってるっていうのは大きい、貴重なものですね」

33年前の山本さんのインタビュー映像「ホッとした気分と、実際に自分がこれだけ大きい建物をやったんだという、言葉にちょっと言い表せられないですけど、感激してます」

完成した正殿を背に語る山本さんの言葉も残されていました。あれから33年、あの日と同じ場所で、令和の復元への思いを聞きました。

平成・令和と復元に携わる宮大工・山本信幸さん「先輩方が作り上げた土台の上に、今回の令和の復元があるので、平成でいろいろ苦労したものの積み上げの上に、今回の令和の復元がありますから」「最初に臨んだときの気持ちと同じように最後まで気を抜かずにやっていきたいと思うし、やってもらいたい」

どちらも多くの人の思いと技が重なって、いまの首里城へとつながっているんですね。

今回のように過去の映像を掘り起こすことで、次の世代に伝えられるものもたくさんあります。財団ではこの復元の記録を未来につなぎ、若手職人が技術を学ぶ資料などとしても役立てたいとしています。