本島北部で発生した記録的な大雨による被害から1年が経ちました。住民の生活や被災した施設などは現在ではどのような状況なのか?現地を取材しました。

去年11月、本島北部を襲った記録的な大雨。国頭村や大宜味村などでは1時間に120ミリ以上の猛烈な雨を観測しました。国頭村の比地地区では、比地川の氾濫により床上や床下浸水が出る被害が出たほか、県道14号線は道路の陥没や土砂崩れで通行止となりました。

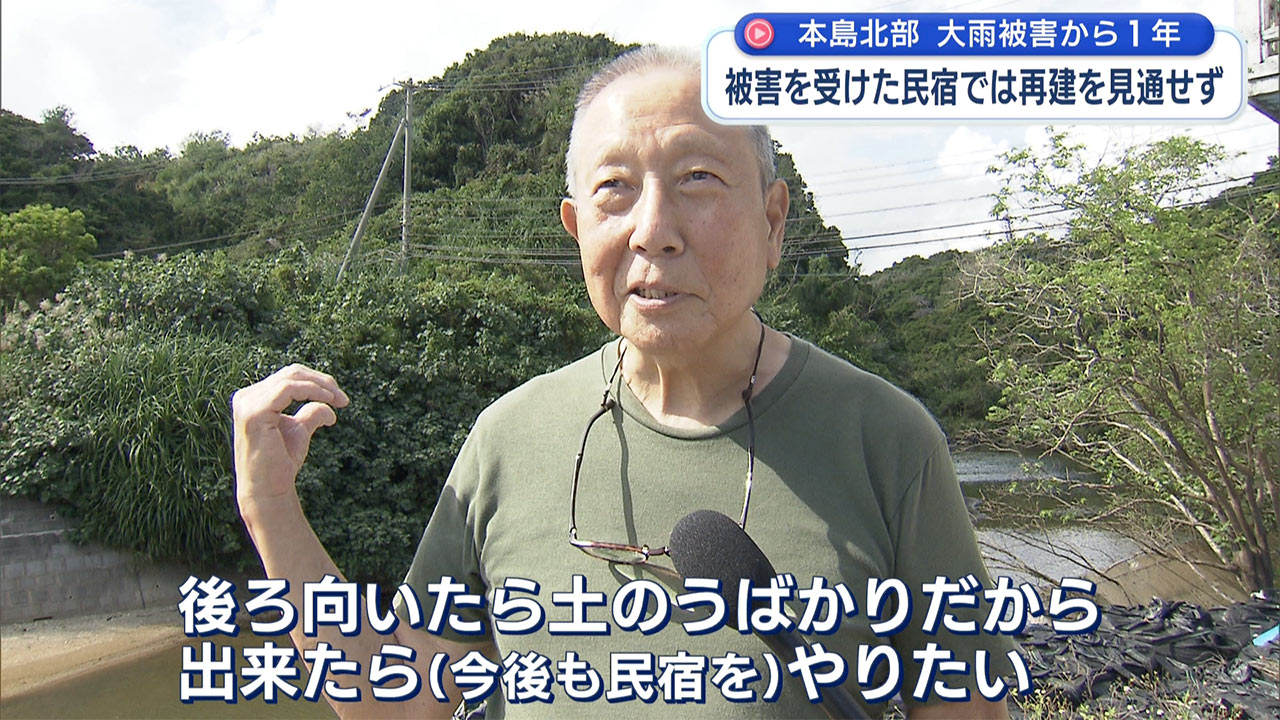

東村では、民宿の下を流れる川が増水したことで1階にあるトイレや物置が川に落下するなど、住民の生活にも大きな影響が出ました。

民宿オーナー 木下富夫さん「トイレのドアを開けたら無くなっていた」「これはえらいこっちゃなと思って」

災害から1年経った現在でも民宿の下には、多くの土のうが積まれ、コンクリートのよう壁も崩れたままの状態に。

未だ、補修工事の見通しが立っておらず、民宿を経営する木下さんはある問題に悩まされていました。

民宿オーナー 木下富夫さん「来年の12月いっぱいまでには出て下さい、それが済んでからここを工事をやる」

補修工事を行うには、一度、民宿を取り壊す必要があると県から説明を受けたと言います。

民宿オーナー 木下富夫さん「出られない、金がないのにどうするのという話」「出て行ってもなんとかなるような(補償)をやってほしい、あくまで災害だから好んでやったわけじゃないから、だからそれぐらいのことをきちんとしてくれよと話した」

県からは、木下さんが望む補償の説明はなく、不安な日々を過ごします。

民宿オーナー 木下富夫さん「ここやっていたおかげでいろんな人たちがお客さんで来て親しくなっている」「後ろを向いてもしょうがないから、後ろ向いたら土のうばかりだから出来たら(今後も民宿を)やりたい」

北部豪雨の災害を巡っては県の対応の遅れで国が費用の一部を負担する「災害救助法」が適用されず県は予備費およそ1億4000万円の支援に充てました。農林水産業への被害は総額で15億円あまりで、このうち土砂の流入や農道の崩壊など農地や農業用施設への被害額がおよそ7億6000万円。

林道の路肩の崩壊など、林業用施設などへの被害額がおよそ6億4500万円などとなっています。(ことし2月10日現在)

国頭村の比地地区では、大雨の影響で住宅のすぐそばを流れる比地川が氾濫するなどおよそ半数の住宅が床上や床下の浸水被害を受けました。この地区に住む、竹田さんの住宅でも深刻な被害を受けました。

比地地区の住民・竹田伸之さん「家のなか1メートル以上泥水なので底も見えないんですよ、なので、歩けるような状態ではなかったです」「使えるものはほとんどない状況です」

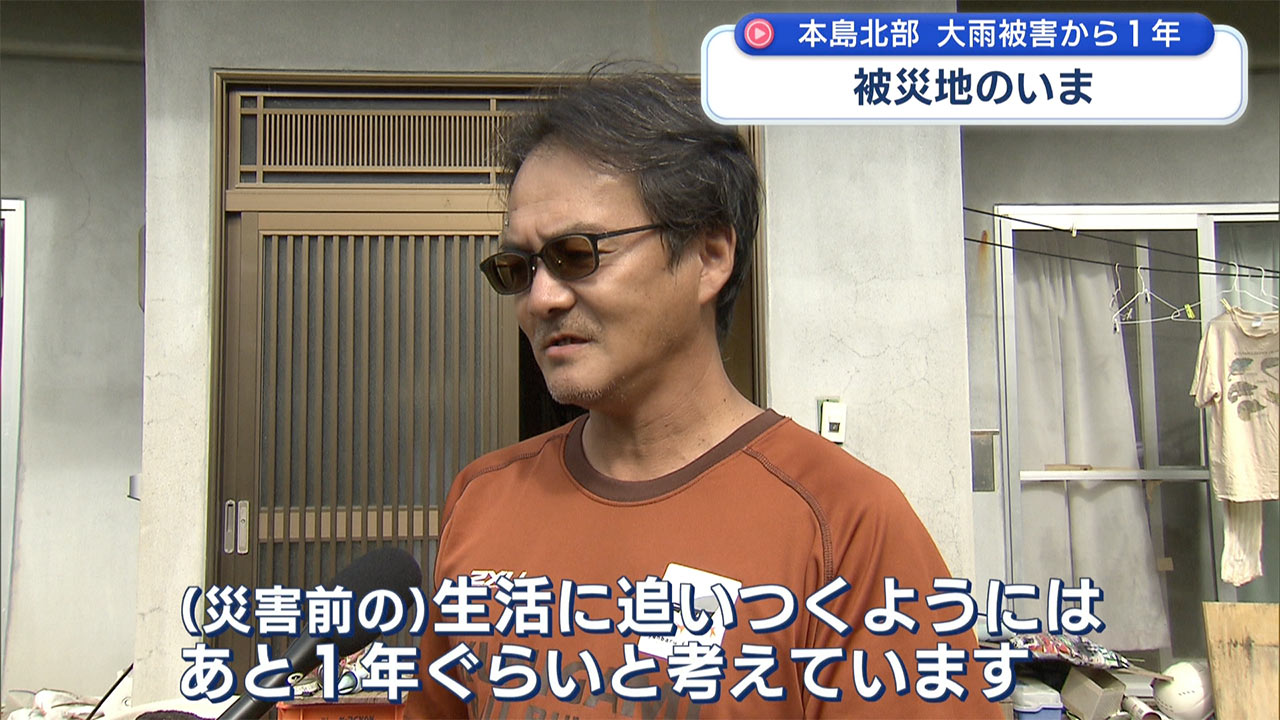

あれから1年、竹田さんのもとを訪ねました。

竹田さんは、ことし3月、避難所から自宅に戻り生活を送っていますが、災害前の日常を取り戻すにはまだ時間がかかると言います。

比地地区の住民・竹田伸之さん「まだ道半ばという感じではあります、今年度入ってからは普通の生活に戻れているのですが、水に浸からなかったらもう少し進んでいた生活がその分遅れているので、浸水に遭わなかったらこんな感じで生活をしていたというところに追いつくようには、あと1年ぐらいと考えています」

村では、罹災証明書をもとに独自に応急修理費として、およそ6700万円を支給。村によりますと、ことし7月までに住宅の応急修理は、全て完了したということです。

一方で、現在も入口は閉鎖をされたままで、営業の休止を余儀なくなれている施設もありました。国頭村の観光スポットで年間2万3000人が訪れていた「比地大滝キャンプ場」です。大雨により川が氾濫、土砂崩れが起こったことで滝までの遊歩道が陥没。キャンプ台14台のうち9台が流される被害に遭いました。

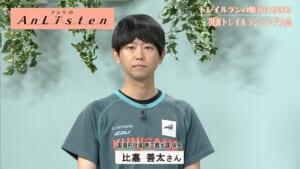

国頭村役場 商工観光課 比嘉善太係長「(キャンプ場の)工事はまだ進んではいないんですけど、工事に向けた設計や検討委員会は進んでいるので、これからという段階です」

村では、ことし5月に「比地キャンプ場等施設リニューアル基本計画策定委員会」を立ち上げ、今後、復旧に向けて被災した施設の視察などを行い、キャンプ場のリニューアルに向け進めていくとしています。

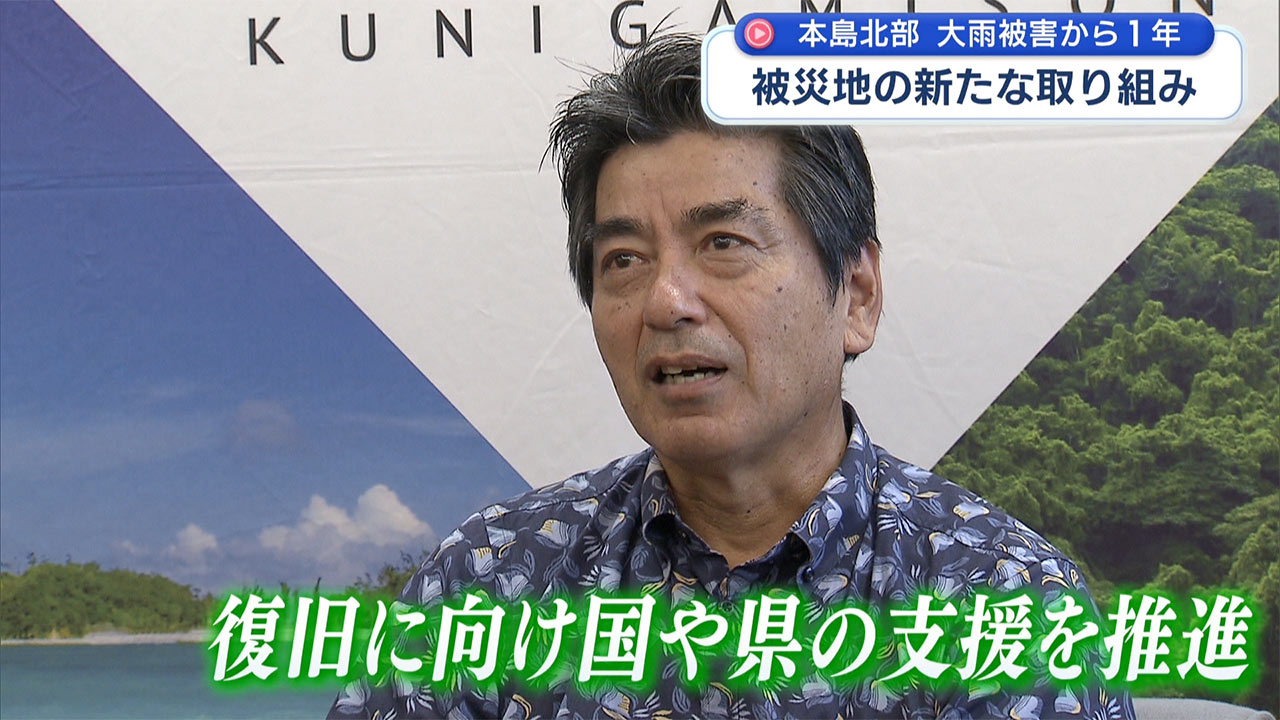

策定委員会の委員長を務める国頭村の宮城明正(みやぎ・あきまさ)副村長は、この1年を次のように振り返ります。

国頭村 宮城明正 副村長「職員一丸となって取り組んだというところはよかった、初めての経験なので右往左往しましたが、なんとか支援にこぎつけられたと思っています」「幸いにも人的被害がなかったのでそれはよかった」

さらに宮城副村長は、県の対応の遅れから今回の災害では「災害救助法」適用が出来なかったことや、復旧に向け国や県の支援を推進していく構えを示しました。

国頭村 宮城明正 副村長「観光施設やインフラ整備を含めて多額な予算がかかりますので、国や県の支援を推進していく」

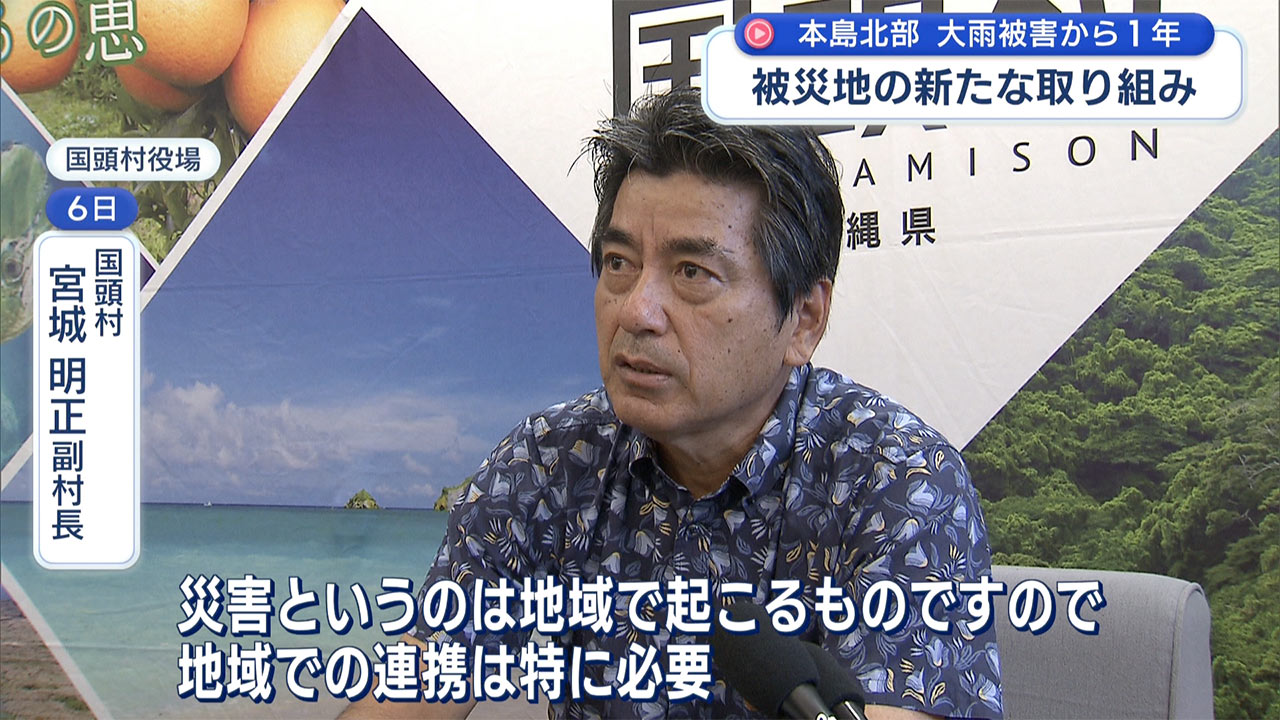

こうしたなか、村では、ことし5月に比地川を24時間監視できるようカメラの設置や、一定の水位に達すると危険を知らせる回転灯を2カ所に設置し、万が一に備えて、いち早く村民に知らせる対策を取りました。

国頭村 宮城明正 副村長「災害というのは地域で起こるものですので、地域での連携は特に必要だと思っています。自主防災組織という流れのなかで構築して頂いて、安心・安全なコミュニティの維持に注力していきたい」

地域に深刻な被害をもたらした今回の災害、復旧にはいまだ多くの課題が残されています。

村では今後、比地川がの氾濫を想定したハザードマップの作成や「自主防災組織の結成」をするなどして「地域防災力の強化」をしていくとしています。