続いては沖縄を巡る、有事や国際関係などを考える「『有事』の果てに」です。今回は、民意と防衛政策の関係について考えます。

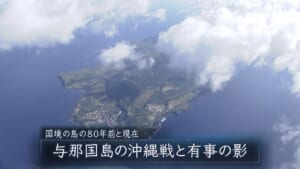

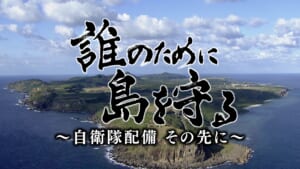

8月に行われた日本最西端の国境の島・与那国町の町長選挙。町長が国の防衛力強化に賛同してきた人物から、慎重な姿勢を示す人物に交代しました。

与那国を含む先島地域では自衛隊やアメリカ軍の訓練が拡大していく中、どのような影響を与えたのか探ります。

上地陣営関係者「バンザイ」「バンザイ」「バンザイ」

8月24日に投開票が行われた与那国町長選挙で、現職などを破り、初当選した上地常夫町長。常駐の医師がいなくなる懸念を抱える診療所の存続など、島の生活状況の改善を訴えました。

上地常夫町長「これ以上の自衛隊の増強は、はなはだ疑問」「しっかり町民が暮らせる体制づくりがまず第一」「軍事は後からでもいいのではないかと思ってます」

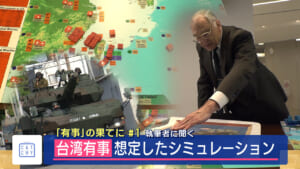

選挙戦は、日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」の実施が、9月に迫る中、行われました。

上地氏の当選直後、訓練でアメリカ軍のロケット砲「ハイマース」を与那国に持ち込む計画も浮上します。

上地常夫町長「報道されている分野(の訓練)はお断りする決心をしている」

結果的に与那国で行われた先月の日米共同訓練は医療訓練のみ、当初報道された攻撃用武器は島に持ち込まれませんでした。

上地常夫町長「懸念する町民の方々に一定の配慮があった」

有事の懸念が語られる台湾に最も近い前線として軍事強化が続いてきた与那国。その島での政権交代が何を意味するのか読み解きます。

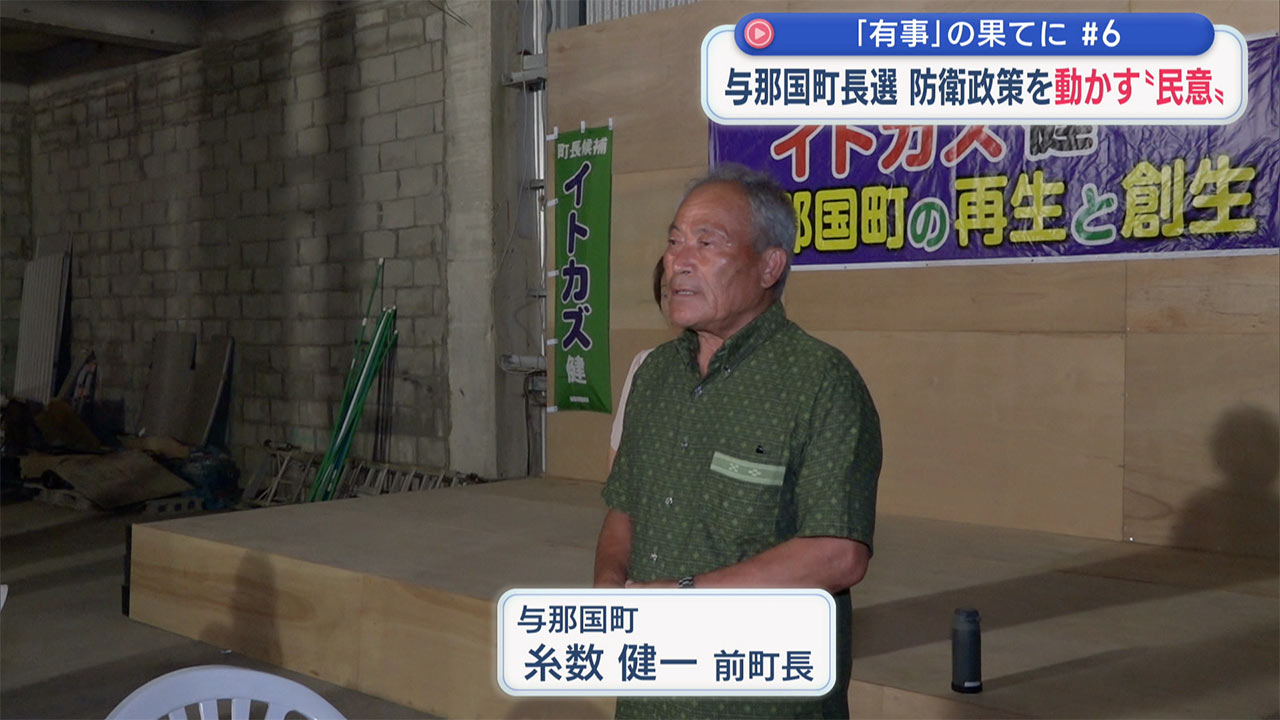

糸数氏「にわかに信じられないことが起きております」「まさかのまさか」

与那国町長選の投開票日、敗戦の弁を述べていたのは、現職として選挙に臨んだ糸数健一氏。2016年に自衛隊の駐屯地が置かれた島で、誘致グループの中心として活動してきました。2021年に町長に就任してからは、防衛力強化を進める政府と歩調を合わせてきました。

糸数氏「躊躇なく、必要に応じて」「自衛隊の増強なり増員なり、しっかりやっていただきたい」

アメリカ軍の訓練も含めて、防衛力強化姿勢を容認してきた糸数氏、2022年に始まった訓練は拡大を続け、去年の訓練ではアメリカ海兵隊のレーダー部隊も展開。自衛隊とアメリカ軍の高官が共同会見で防衛力強化の必要性をアピールする場にもなりました。

その、糸数氏の落選に政府は

中谷防衛大臣「基本的には地方選挙の結果については、防衛省としてコメントすることは差し控えをしたい」「我が国の防衛力を実効的なものとする、その日米共同訓練を含む訓練や演習につきましても、引き続き、しっかりと実施をする必要がありますし、また、実施していきたいと考えております」

こう述べたものの、結果的に先月の訓練で、与那国での自衛隊とアメリカ軍の展開は小規模なものにとどまりました。

その背景に何があるのでしょうか、与那国島の自衛隊配備の状況を長年見つめてきた大阪成蹊大学の佐道明広特別招聘教授、与那国町政の交代の影響をこう解説します。

佐道教授「与那国町のような人口規模で考えると」「まとまった自衛隊関係票が前町長には見込まれていた」「それをもってしても、今回の選挙で前町長が敗れたというのは」「やはりこの現在の防衛力強化路線に対する住民の不安・批判が」「かなりの高まりを見せていた証だったんだろうという風に思っています」

上地町政の誕生を受けて、先月の合同訓練では一定の規模縮小を見せた防衛省側。今後の展開はこう見ています。

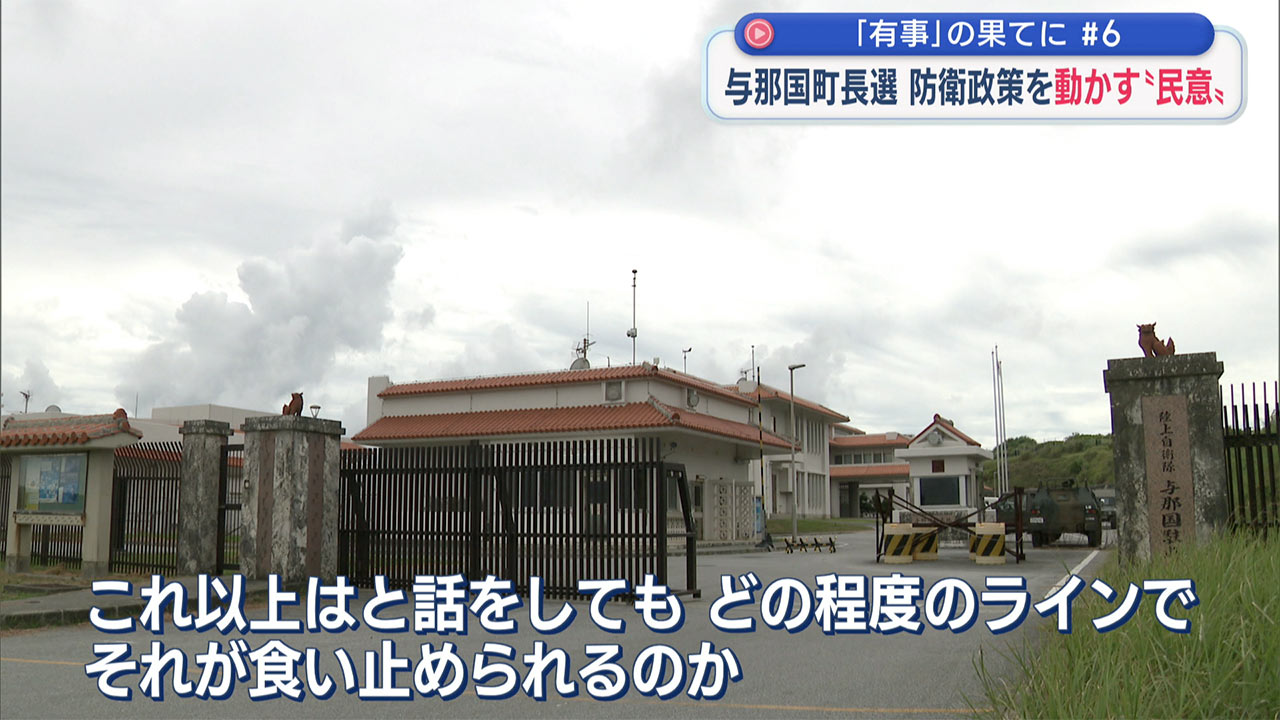

佐道教授「現状すでにもう基地はあるわけですし、これ以上のということを話をしていても、どの程度のラインでそれが食い止められるのか」「町長がどのくらいの覚悟をもって進めていこうとしているのか」「また町民がそれを支えていくことになるのかということも含めて」「動向を見ていかないとわからない」

防衛省は今月20日から「自衛隊統合演習」として改めて訓練を行う計画を打ち出しました。自衛隊員の参加人数はおよそ5万2千人と、過去最大規模になっています。

玉城知事「米軍が参加をするということもある」「地元自治体への丁寧な説明が必要」「民間の空港や港を使う場合には民間への影響がないようにと」「従前から申し入れている」「そういうことがないように、影響がないようにということで」「調整を図っていただければ」

政府が繰り返す「地元の理解」とは何なのか。基地問題を巡って政府が住民の民意を都合の良い時だけ利用してきた経緯も改めて振り返る必要もありそうです。

これまでも県内の選挙では、防衛や基地の問題が問われ続けてきました。時には「国防は国の専権事項」などとして言及を避ける立場をとる首長もいました。今回、与那国町長選挙と防衛政策の影響を取り上げましたが、基地と隣り合い暮らす県民にとっては、決して他人事ではありません。

選挙に出ている候補者は、住民の目線で防衛政策をどのように考え、政府と向き合う人物なのか、選挙の時にはこれからも私たち有権者に問われ続ける課題だと思います。