635 回視聴・8 か月前

戦後80年の節目に戦争について考えるシリーズ「たどる記憶・つなぐ平和」です。今回は現代に連なる国民保護の住民避難について取り上げます。

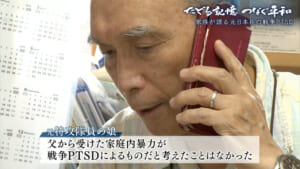

台湾有事も念頭に先島地域の住民が九州に避難する計画が浮上しています。一方で、80年前の沖縄戦では軍と民間人が混在し中で多くの犠牲も出ています。80年前からどのような教訓を引き出し、今の問題をどうとらえるべきなのか考えます。

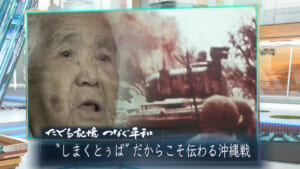

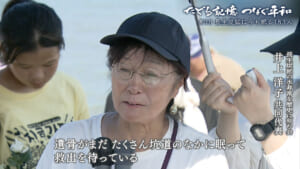

平良啓子さん 2014年「頭にこびりついています、海に沈んだ子どもたちの姿が見えるんですよ」「生きていてすまないな、私は生きているんだったら、この子たちの霊を慰めるためにも、二度とあんなことがないように戦争をしないような世の中を作るためには叫ばないといけないと思って」

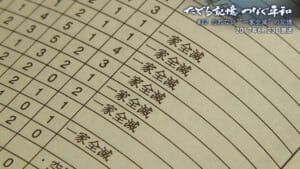

戦後69年の2014年、QABのカメラにこう語っていた平良啓子さん。1944年8月22日、米軍の潜水艦に沈められ、1484人が犠牲になった疎開船「対馬丸」の生存者の一人です。

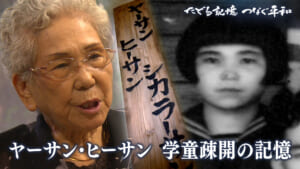

この年、日本軍や県は子どもや老人などおよそ10万人を「軍の足手まといになる」とし、本土や台湾に疎開させる方針を決定。軍艦や輸送船は沖縄に兵士らを運んできた帰りに、疎開する県民を乗せ、本土と沖縄を行き来していました。その中で起きたのが対馬丸事件だったのです。