523 回視聴・5 か月前

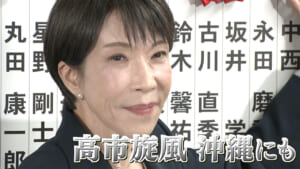

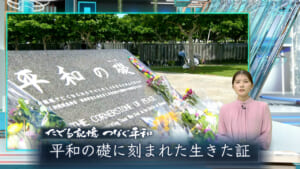

シリーズでお伝えしている、「たどる記憶・つなぐ平和」です。国は、1944年、沖縄にいた子どもや女性などを、本土に疎開させる計画を立てます。今回は、この計画で、実際に九州へ疎開した女性への取材を通して、次世代へ繋ぐ平和について考えます。

桃原夏子さん「もう計りご飯おかわりもない。そしたら熊本は冬でしょ『ヒーサン』寒い。頼る人もいない、話す人もいないでしょ『シカラーさん』」「もうこの2ヶ年の苦しみは絶対子どもたちにはさせてはいけないというこで私ここに出てきたの」

自身の体験を通して、平和の大切さを伝え続けます。本部町具志堅に住む桃原夏子さん(91)太平洋戦争当時、謝花国民学校に通っていました。

桃原夏子さん「お兄さんたちを先頭にみんな集団登校だったから。必ず行って向こうで最敬礼をしてから各教室にいきよった」

1944年7月、国はアメリカ軍の沖縄上陸を想定し子どもたちの「学童疎開」を推進非戦闘員の排除、食糧の確保などの意図でした。